背景

飼料用トウモロコシは単収と栄養価がともに高く、我が国で最も重要な飼料作物の一つです。現在、我が国における飼料用トウモロコシの作付面積は92千haで、そのうちの約1割(約9千ha)が水田ほ場における作付けです。特に都府県では、飼料用トウモロコシの作付面積42千haのうちの17%(7,200ha)が水田ほ場で作付けされており、水田ほ場は飼料用トウモロコシの飼料生産のために重要な土地基盤です。しかし、トウモロコシは飼料作物の中では耐湿性が低く、排水不良ほ場では収量が大きく減少するため、水田ほ場において飼料用トウモロコシを安定的に栽培するための湿害軽減技術の開発が大きな課題となってきました。

経緯

耕うん同時畝立ては種技術は、最初に中央農業総合研究センター北陸センターによりダイズ等の湿害軽減技術として開発された技術です。この畝立ては種技術の飼料用トウモロコシへの適用について、平成18年より中央農業総合研究センター北陸センターと畜産草地研究所が検討を始め、平成22年度より宮城県や栃木県における現地実証試験を中心に研究を進めてきました。特に、都府県では飼料用トウモロコシと冬作飼料作物を組み合わせる二毛作体系が一般的であるため、冬作飼料作物の収穫直後に飼料用トウモロコシを畝立ては種する条件での湿害軽減効果及び畝立ては種に要する作業時間の検討を行いました。

内容・意義

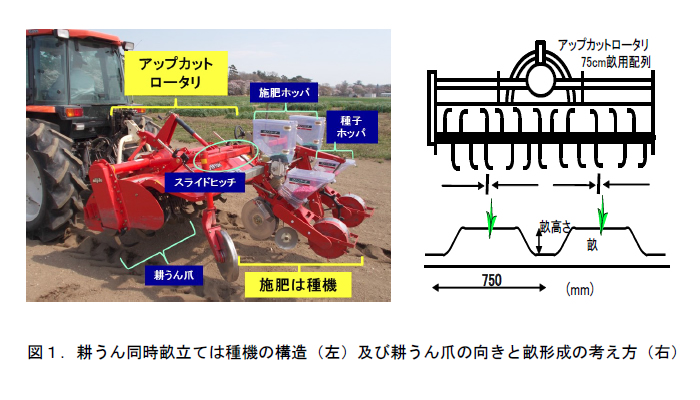

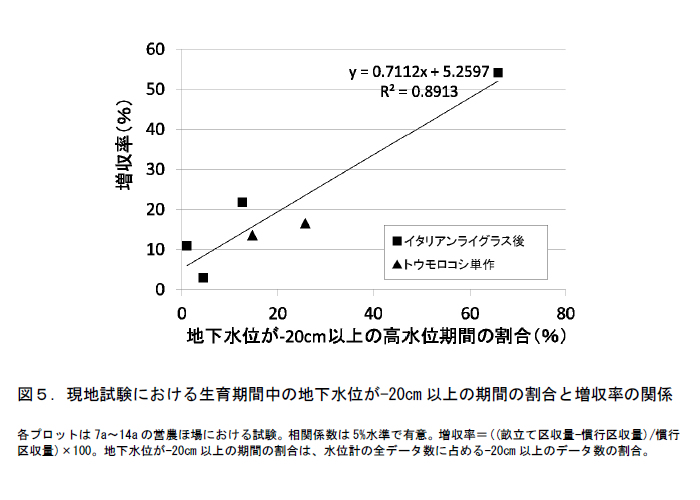

- 市販のアップカットロータリ(作業幅160cm用)後部のスライドヒッチ(他の機械との連結用のアーム)に2条用の施肥は種機を取り付けることで、生産者が特別に機械を改良することなく、飼料用トウモロコシの畝立ては種を行うことが可能になります(図1)。アップカットロータリは横一列に配置されているそれぞれの耕うん爪の向きが変えられる機種を用います。ロータリの耕深及び均平板の高さを調節することで、畝高さが約10cmとなるようにします(図1)。また、施肥は種機の高さ及び水平角度を調節することで、は種深度が3~5cmになるように設定します。こうした設定により、慣行法よりも高い位置にトウモロコシの種子がは種され、根系の位置が高くなることで、湿害の発生が軽減されます。

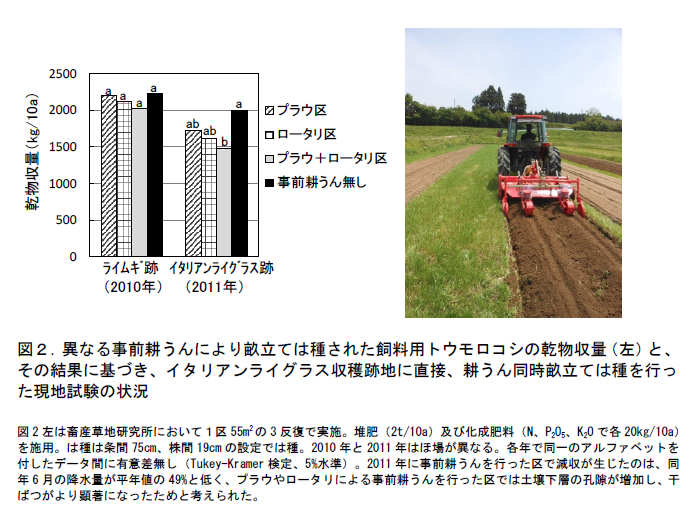

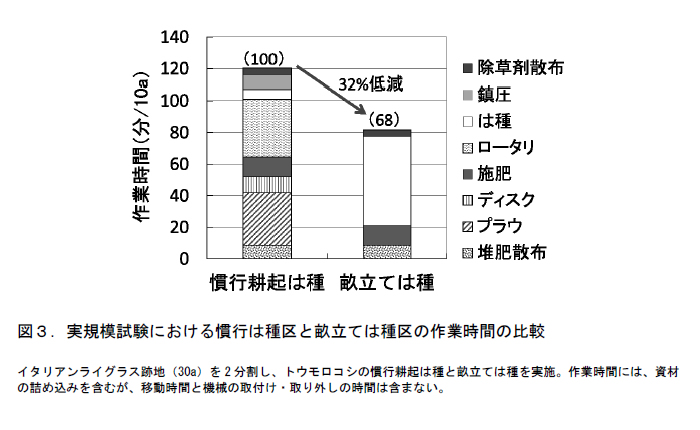

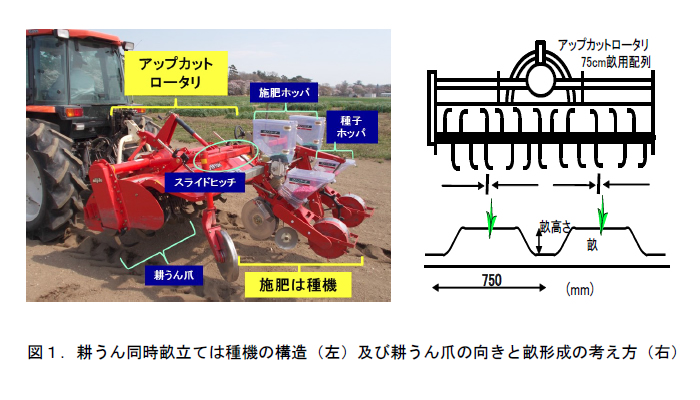

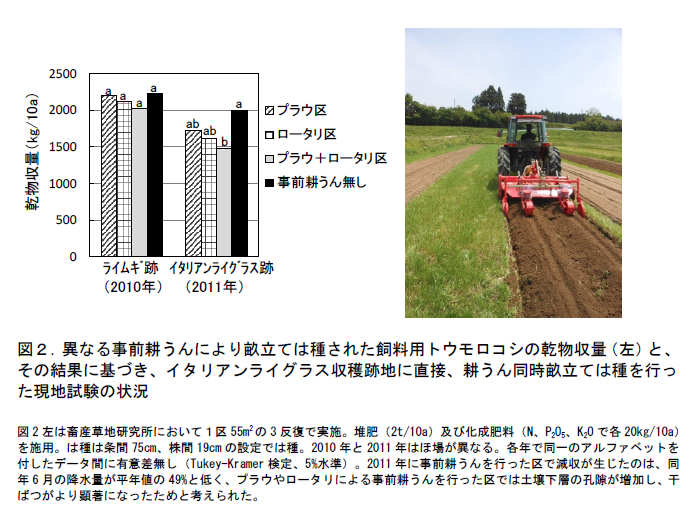

- 飼料用トウモロコシの耕うん同時畝立ては種の作業工程としては、事前の耕起、耕うん(プラウ耕及びロータリ耕)を行わずに、前作(冬作)の収穫後に直接、耕うん同時畝立ては種を行う方法により、耕うんした場合と同等あるいはそれ以上のトウモロコシ乾物収量が得られます(図2)。は種の前に耕起・耕うんを行う慣行耕起は種区(堆肥散布-耕起-砕土-施肥-耕うん-は種-鎮圧-除草剤散布)と、耕起・耕うんを行なわない畝立ては種区(堆肥散布-施肥-畝立ては種-除草剤散布)の10a当たりの作業時間を比較すると、慣行耕起は種区は120分/10a、畝立ては種区は82分/10aであり、畝立ては種は慣行耕起は種に比較し、作業時間を32%短縮可能という結果が得られました(図3)。

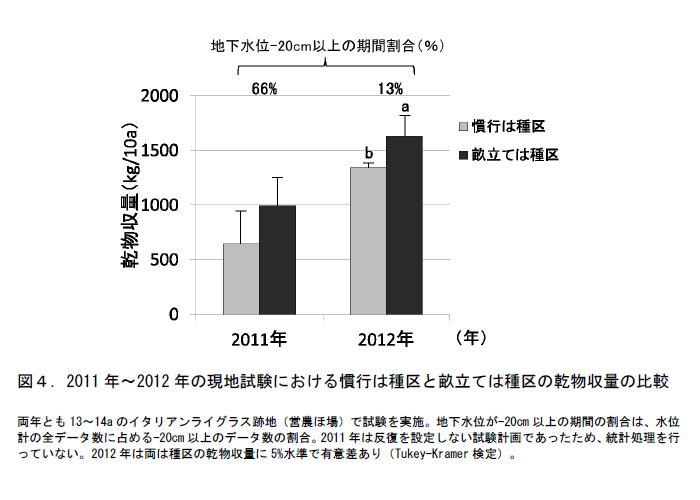

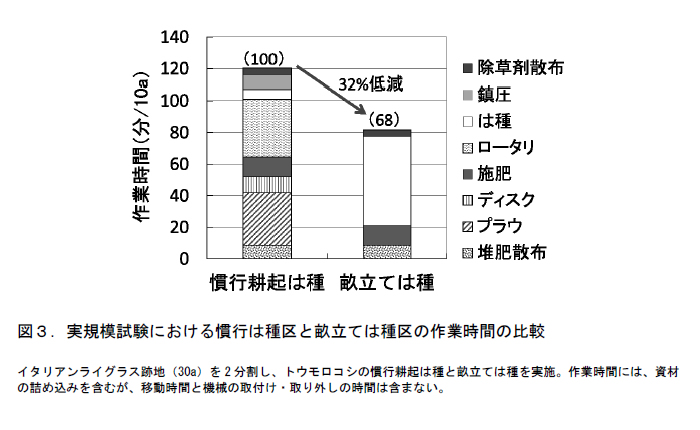

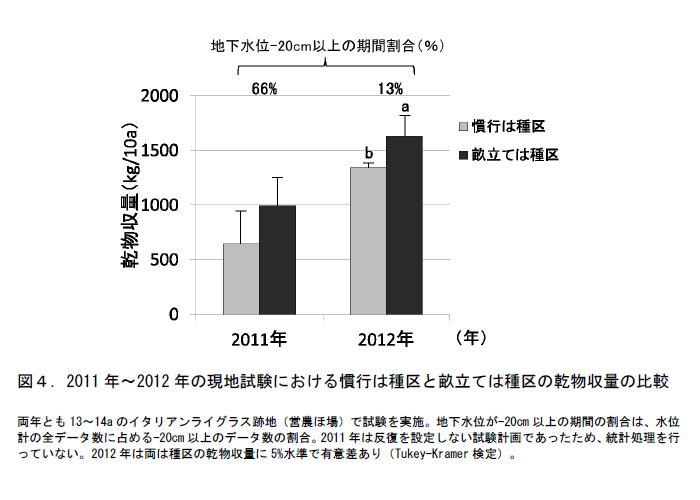

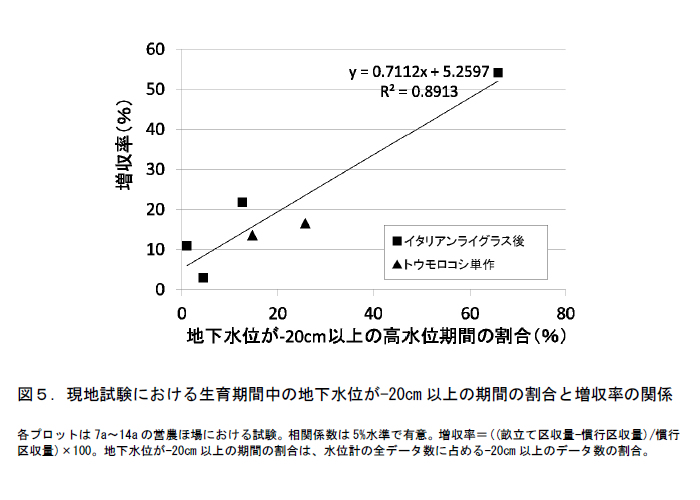

- 飼料用トウモロコシのは種から収穫までの生育期間において、地下水位が-20cm以上となる期間が生育期間中の13~66%の条件で乾物収量が22~54%向上することを明らかにしました(図4)。また、地下水位-20cm以上で過湿となる高水位期間が長いほど畝立ては種の効果が顕著になることを明らかにしました(図5)。

- 湿害発生程度が中程度の水田ほ場において飼料用トウモロコシの乾物収量(1.3t/10a)が、耕うん同時畝立ては種により1.6t/10aに増収した事例(図4の2012年のデータ)を用いて耕うん同時畝立ては種法の経済性を評価すると、栽培面積が約2ha以上の条件では、耕うん同時畝立ては種により可消化養分総量4)(TDN)lkg当たりの生産費が慣行(畝立ては種しない場合:55円/TDNkg)よりも低くなると推定され、栽培面積が5haの場合には耕うん同時畝立ては種におけるTDNlkg当たりの生産費(48円/TDNkg)は慣行に比較し12%低くなると推定されました。

- 飼料作物の湿害軽減技術については1970年代より多くの研究が行われてきましたが、耐湿性の高い品種の選定のほかには、有効な湿害軽減技術が開発されておらず、その解決は長年の課題となってきました。こうした状況のもと、耕うん同時畝立ては種技術は、湿害軽減効果が高い有効な新技術であり、重要な飼料作物である飼料用トウモロコシに有効であることが明らかとなりました。

今後の予定・期待

これまでの研究により耕うん同時畝立ては種技術が飼料用トウモロコシの湿害軽減に有効であることが明らかにされましたが、飼料用トウモロコシは大規模に栽培される場合が多いため、耕うん同時畝立ては種技術についても、より高速なは種作業が可能となるよう、3条用のロータリやは種機を用いた検討を行う予定です。

また、千葉県や愛知県等では、外部作業受託組織(コントラクター)等が耕うん同時畝立ては種技術を導入し、水田ほ場における飼料用トウモロコシの単収向上に活用する事例が出始めています。今後、各地のコントラクター等が水田を活用して飼料用トウモロコシの作付けを行うに当たって、耕うん同時畝立ては種技術は排水不良ほ場での単収向上に貢献するものと考えられます。

用語の解説

1) 湿害

排水不良ほ場において多雨などにより地下水位の上昇や土壌表面における滞水が生じ、作物の生育が阻害される現象です。根系が過湿になることにより土壌酸素の不足や土壌養分の溶脱が起こり、根の生長が阻害されます。また、土壌がたん水する状態が長期にわたると、嫌気性土壌微生物の還元作用により有機酸、亜酸化鉄、硫化物等の有害な物質が生成され、根の生長が阻害されます。

2) アップカットロータリ

逆転ロータリともよばれ、ロータリがトラクタの進行方向に向かって逆の向きに回転します。ロータリ後方にレーキが付いており、耕うんによりはね出された土塊がレーキによって分けられることで耕うん後の土壌表層には細かい土塊が分布するようになり、は種された種子の発芽が安定します。耕うん同時畝立ては種では、アップカットロータリのうち、それぞれの耕うん爪の向きが変えられるホルダータイプの機種を用い、畝立てを行う条数(畝数)に応じてそれぞれの爪の向きを変えます。また、ロータリ上部後方には、スライドヒッチ(他の機械との連結部となるアーム)があり、このスライドヒッチに施肥は種機を取り付け、耕うん同時畝立ては種を行います。

3) 施肥は種機

種子ホッパ、施肥ホッパ、鎮圧輪等により構成されます。試験に用いた目皿式のは種機では鎮圧輪の駆動により目皿が回転し、種子を落下させる方法を採っています。また別に取り付けた駆動輪からの動力で肥料が種子と同一の条に施用されます。

4) 可消化養分総量

飼料の乾物中に占める家畜によって消化吸収が可能な養分量の割合。