開発の社会的背景

ナガエツルノゲイトウは環境省の定める特定外来生物に指定されている南米原産のヒユ科の多年生雑草で、世界各地の主に水辺に拡がり、生態系に影響を及ぼすだけでなく通水を妨げることによる農業生産現場における利水や排水の障害、作物の減収などの農業上の悪影響を引き起こしています。日本では1989年に兵庫県で初めて見つかり、2024年12月現在で東北以南の26都府県で分布が確認されています。ナガエツルノゲイトウは河川等に侵入・定着してから水田に侵入すると考えられており、これまで本種が確認されている都府県の過半数(14府県)で水田への侵入も確認されています。

現在まで、日本国内に侵入したナガエツルノゲイトウの種子繁殖は確認されていません。ナガエツルノゲイトウは節や根から盛んに発根・萌芽し、日本では節を含む茎や根の断片からの栄養繁殖によって増殖します。水中や暖地では、ナガエツルノゲイトウの地上部は枯れずに越冬することがありますが、霜が降りる地域では、通常12月以降に地上部が霜にあたって枯れてしまうため、主に地下部が生存して越冬します。

ナガエツルノゲイトウが水田内へ侵入すると、競合による水稲の減収や収穫作業の阻害要因となります。まん延した水田では、代かきや移植の落水時に茎や根の断片が水路に流出することで水路を介して周囲に拡散し、分布を拡大させる懸念もあります。そのためナガエツルノゲイトウの侵入が確認されていない水田では侵入防止対策、既に侵入している水田ではその防除と分布拡大の防止対策がそれぞれ必要です。しかし、これまで水田におけるナガエツルノゲイトウの有効な防除技術はなく、効果的な防除技術の開発が求められてきました。

研究の経緯

ナガエツルノゲイトウが発生した水田で耕起を行うと栄養繁殖する断片が発生するため、断片を生じさせずに防除する方法として、除草剤による防除が有効と考えました。しかし、これまで日本国内で流通している水稲用除草剤のナガエツルノゲイトウに対する有効性はわかっておらず、適用草種にナガエツルノゲイトウと記載された除草剤もありませんでした。そこで、農研機構を代表とする3研究機関では、水稲栽培期間中における除草剤を活用したナガエツルノゲイトウ防除技術の研究開発に取り組みました。具体的には、水稲移植栽培期間中に使用可能な除草剤18剤のナガエツルノゲイトウに対する防除効果を室内で試験し、防除効果が明らかになった有効成分を含む除草剤を用いた体系処理の効果を野外で調査しました。

研究の内容・意義

- 開発技術の特徴と作業手順

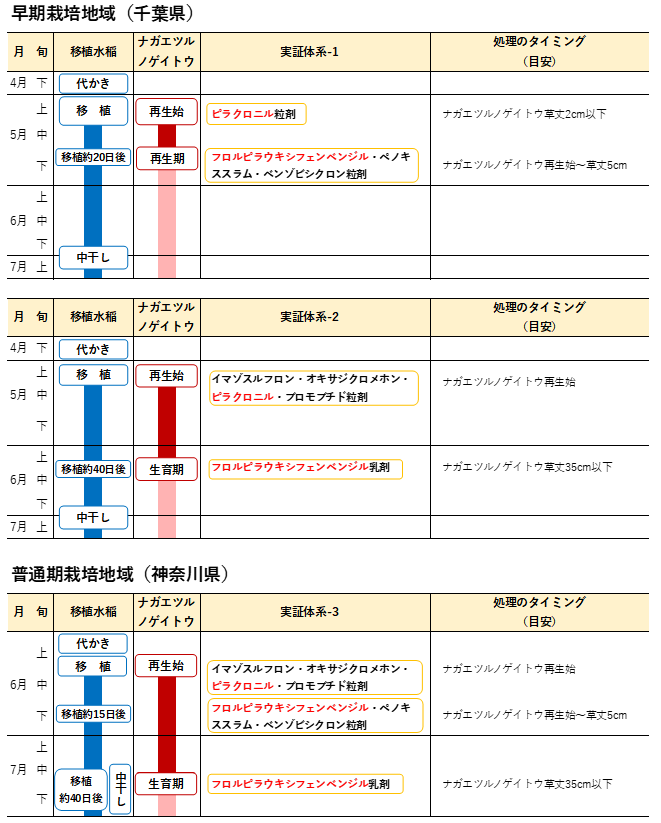

今回開発した3つの体系処理技術(実証体系-1、-2、-3)は、水稲栽培で問題となる特定外来生物ナガエツルノゲイトウを、本種に対して防除効果のある除草剤2~3剤を水稲移植後に体系処理することで防除する技術です(図2)。既存の除草剤体系処理から本体系処理に移行することで、生産者の手取り除草などの追加的作業を必要とせずに、水田内のナガエツルノゲイトウの地上部の生育を抑制できます。

使用する除草剤によって、適切な散布時期やナガエツルノゲイトウ以外の雑草に対する防除効果が異なるため、本技術では、作期や作業分散、発生する他の雑草の種類、ほ場条件など様々な観点から適切な除草剤を選択することが必要です。

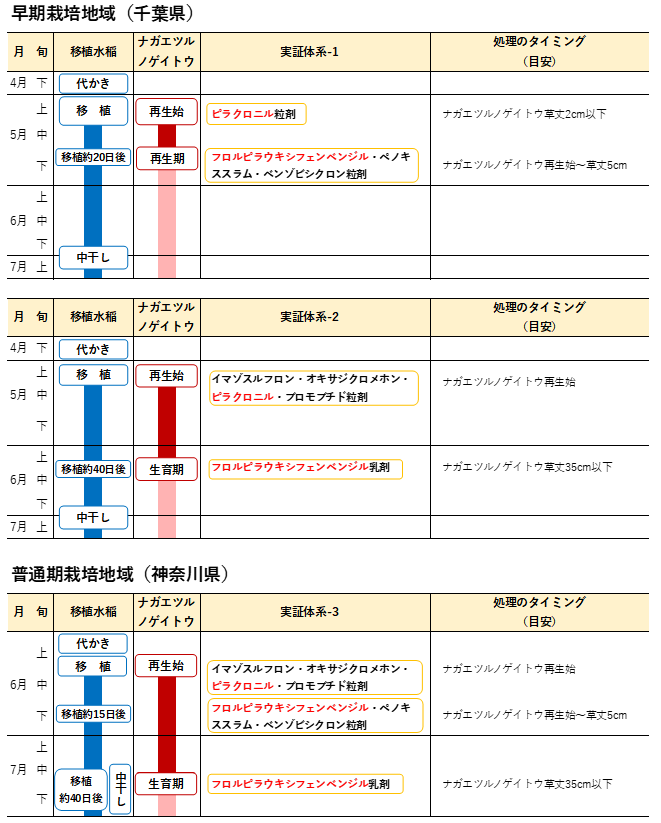

図2 温暖地の早期栽培8)地域(上・中段)と普通期栽培9)地域(下段)の移植水田におけるナガエツルノゲイトウの防除体系

図2 温暖地の早期栽培8)地域(上・中段)と普通期栽培9)地域(下段)の移植水田におけるナガエツルノゲイトウの防除体系

ナガエツルノゲイトウに防除効果のある除草剤の有効成分を、図中の赤字で示しました。

- 開発技術による防除効果

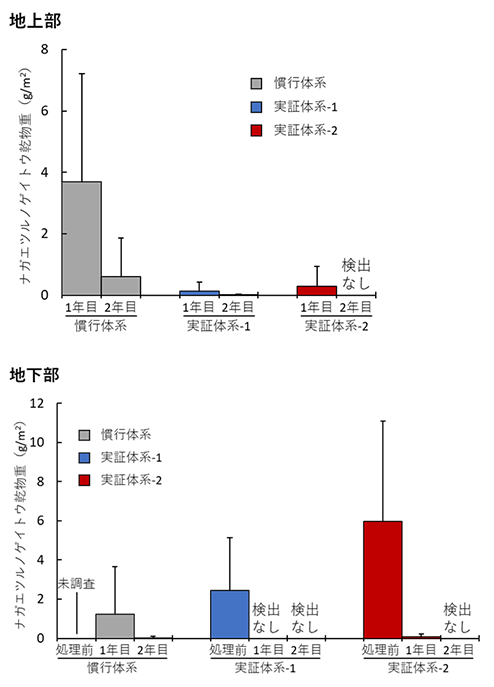

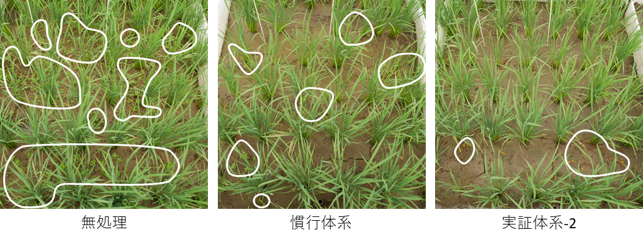

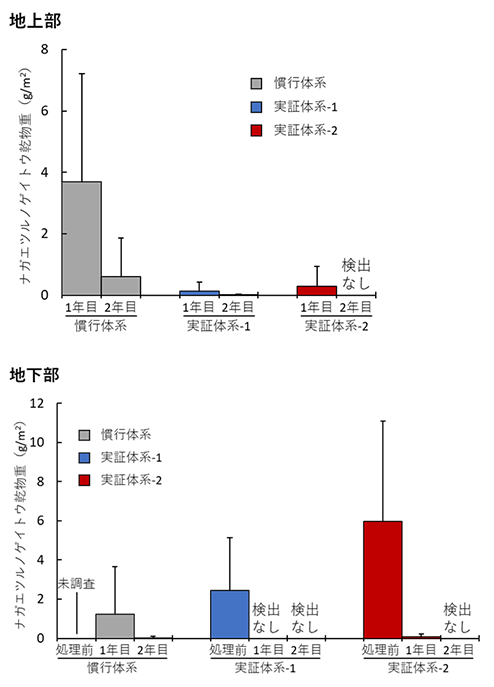

千葉県の早期栽培地域の生産者が管理する水田(面積5a)で、開発した実証体系-1、-2の防除効果を現地の慣行体系と比較しました。その結果、開発した2つの体系処理技術を導入すると、自然発生するナガエツルノゲイトウの地上部乾物重は慣行体系と比べて4~8%に抑制されました(図3、4)。さらに、これらの体系処理を2年間継続することで、ほ場あたり5か所で深度15cmの土中を調査した時に、地下部が検出されない程度まで防除できました。なお、これらの体系処理は水稲収量に影響を与えません。

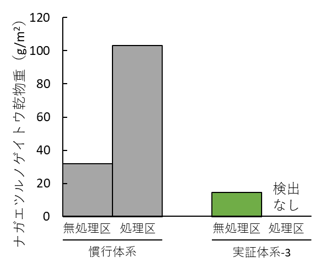

一方、水稲の移植が6月上旬の神奈川県の普通期栽培地域でも、単年度の結果ではありますが、ピラクロニル、フロルピラウキシフェンベンジルを含む除草剤3剤の体系処理(実証体系-3)とすることで、生産者が管理する水田(面積12a)で自然発生するナガエツルノゲイトウの地上部に対して高い防除効果が確認されました(図5)。

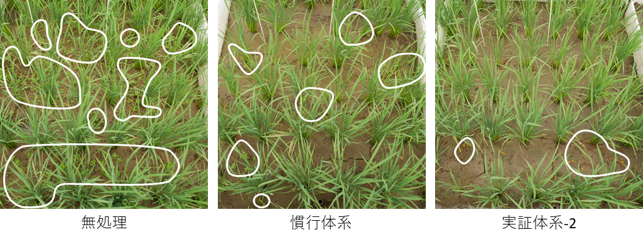

図3 本技術を導入した水田での防除効果

図3 本技術を導入した水田での防除効果

各防除体系の適用初年目の水田で、水稲移植48日後に撮影しました。白丸はナガエツルノゲイトウの発生場所を示します。慣行体系はイマゾスルフロン・オキサジクロメホン・ピラクロニル・ブロモブチド粒剤とシハロホップブチル・ベンタゾン液剤の体系処理です。慣行体系は、ナガエツルノゲイトウに有効なピラクロニルを含む除草剤を1剤使用していますが、複数の有効除草剤を組み合わせた体系処理ではないため、防除しきれなかったナガエツルノゲイトウの地上部が生育しました。

図4 千葉県の早期栽培地域の生産者が管理する水田における2年間の有効除草剤による体系処理のナガエツルノゲイトウ地上部(上)と地下部(下)に対する防除効果

図4 千葉県の早期栽培地域の生産者が管理する水田における2年間の有効除草剤による体系処理のナガエツルノゲイトウ地上部(上)と地下部(下)に対する防除効果

グラフは図2で示した各防除体系(実証体系-1、-2)を適用した場合の乾物重を示しています。地上部の調査は移植67~72日後に、地下部の調査は代かき前または収穫後に行いました。水稲移植日は1年目では2021年5月2日、2年目では2022年5月1日です。なお、慣行体系では処理前の地下部の調査は行いませんでした。本図は、井原ら(2024)を一部改変したものです。

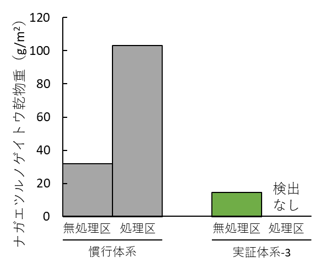

図5 神奈川県の普通期栽培地域の生産者が管理する水田における有効除草剤3剤の体系処理によるナガエツルノゲイトウ防除効果

図5 神奈川県の普通期栽培地域の生産者が管理する水田における有効除草剤3剤の体系処理によるナガエツルノゲイトウ防除効果

グラフは図2で示した実証体系-3を適用した場合の移植54日後の地上部乾物重を示しています。実証体系-3と慣行体系は異なる水田で処理を行い、各水田内に無処理区を設置しました。慣行体系の無処理区では、一般雑草との競合の結果、処理区の乾物重よりナガエツルノゲイトウの乾物重が小さくなりました。水稲移植日は2023年6月8日です。

- 防除に要するコスト

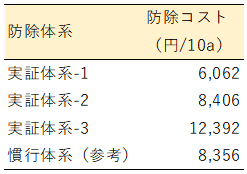

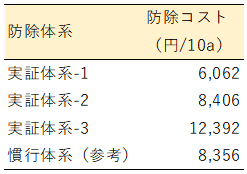

地域や流通事情により資材費・労働費の単価は異なりますが、千葉県の試験事例における単価で防除コストを計算すると、開発した防除技術による防除コストは、慣行体系と比較して実証体系-1では10aあたり約2,300円安価(慣行比73%)で、実証体系-2では10aあたり50円高価です(表1)。実証体系-3では10aあたり約4,000円高価(慣行比148%)ですが、作期やほ場条件などにかかわらず防除できる利点があります。

表1 体系ごとの防除コスト

防除コストは千葉県における試験区の事例をもとに農薬費、燃料費、労働費をもとに算出しました。参考として、慣行体系に要する防除コストも同様に記載しました。

防除コストは千葉県における試験区の事例をもとに農薬費、燃料費、労働費をもとに算出しました。参考として、慣行体系に要する防除コストも同様に記載しました。

今後の予定・期待

今回開発した技術は、2年間継続することで栄養繁殖する断片を生じさせずにナガエツルノゲイトウを地下部まで防除することができます。本技術を活用することで、まん延水田での雑草害軽減に加えて、水路を介した未侵入場所への分布拡大防止が期待されます。

用語の解説

- 特定外来生物

- 生態系や人の生命・身体、農林水産業等へ被害を及ぼす外来生物のうち、外来生物法に基づいて指定された生物。飼養、栽培、保管、運搬などが制限されている。

[ポイントへ戻る]

- ナガエツルノゲイトウ

- 南米原産のヒユ科の多年生雑草。日本国内では茎や根を繁殖器官とする栄養繁殖で増殖するとされ、水陸どちらの環境でも旺盛に生育するため、水田、畦畔、水路、河川、湖沼などで繁殖し、問題化している。国内において分布が確認された都府県数は、国立環境研究所侵入生物データベース(2024年11月25日アクセス確認)および福島県病害虫防除所が2024年8月に発出した特殊報に基づく。水田への侵入が確認された府県数は、農研機構が行った文献調査と現地での観察に基づく。

[ポイントへ戻る]

- 体系処理

- 2~3種類の除草剤を、期間をあけて散布すること。必要除草期間が長い雑草種では1回の除草剤散布では防除効果が不十分なため、体系処理を行うことで防除する。

[ポイントへ戻る]

- 栄養繁殖

- 種子ではなく、根や茎などの植物体の一部分(ナガエツルノゲイトウの場合、節を含む茎や根)を繁殖器官とする無性生殖様式のこと。

[ポイントへ戻る]

- ピラクロニル

- ノビエや広葉雑草、カヤツリグサ科雑草など多くの雑草に効果のある水稲用除草剤の成分。現在市販されている水稲用除草剤の多くに含まれている。

[概要へ戻る]

- 再生始期

- 除草剤処理時期の目安となる対象雑草の生育ステージの一つ。ナガエツルノゲイトウの場合は、再生開始以降(出芽後)~草丈5cm程度未満の生育ステージのこと。

[概要へ戻る]

- フロルピラウキシフェンベンジル

- 新たな化学構造を有する合成オーキシン系の水稲用除草剤。既存の合成オーキシンと異なる受容体に結合することから、従来の合成オーキシンでは効果が期待できなかった高葉齢のノビエやナガエツルノゲイトウを含む多年生広葉雑草に対し高い効果が期待された。2020年に本成分を含む除草剤が初めて上市され、年々その数が増加している。

[概要へ戻る]

- 早期栽培

- 水稲の作期のなかで普通期栽培より早く、8月中に収穫する栽培法のこと。

[研究の内容・意義へ戻る]

- 普通期栽培

- イネ本来の生活史にあわせた栽培。ここでは、6月上~中旬に移植し10月に収穫する栽培法のこと。

[研究の内容・意義へ戻る]

発表論文

井原ら(2022) 特定外来生物ナガエツルノゲイトウ(Alternanthera philoxeroides (Mart.) Griseb.)に対する水稲用・水田畦畔用除草剤の効果. 雑草研究67 (1) 1-12.

井原ら(2024) 水稲移植栽培におけるナガエツルノゲイトウ(Alternanthera philoxeroides (Mart.) Griseb.)の地下部繁殖体を低減する除草剤の体系処理技術の開発. 雑草研究69 (1) 8-18.

研究担当者の声

生産者の水田での試験準備の様子

生産者の水田での試験準備の様子

農研機構 植物防疫研究部門 雑草防除研究領域

主任研究員 井原 希

この研究は運搬や栽培が原則禁止されている特定外来生物が対象であり、ナガエツルノゲイトウが発生していない農研機構内の水田ほ場では試験を行うことができなかったため、ほ場試験は全てナガエツルノゲイトウが発生して困っている生産者の水田をお借りして行いました。遠方にある生産者の水田で試験場内と同程度の精度の試験を行うため、農研機構内の様々な部門、支援センター職員、コンソーシアムメンバーである県の皆様など多くの方に協力いただきました。たくさんの人が関わって開発された本技術が、ナガエツルノゲイトウに困っている生産者の皆様のお役に立つことを願っています。