開発の社会的背景と経緯

地下水を井戸によって利用する場合、水を透しやすく、水質が良好な帯水層から揚水します。しかし、帯水層の一部に水質が良くない地下水が存在する場合があります。例えば、沿岸域では帯水層の上部は淡水ですが、下部には海から浸入した塩水が分布しています。また、津波によって被災した地域では、帯水層の上部に塩水が分布している場合があります。

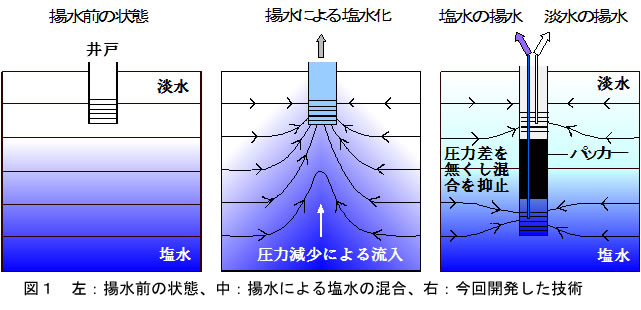

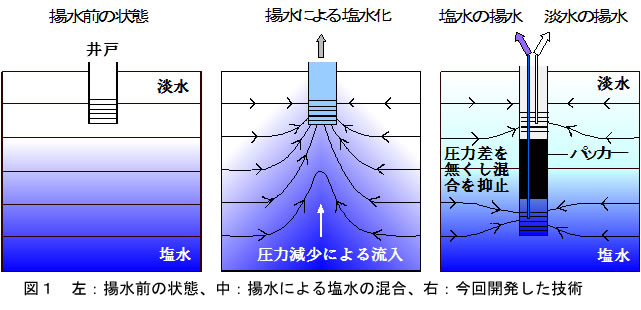

このような地域で水質が良好な層から揚水を行うと、その層の圧力が低下するため、水質が良くない層から地下水が流れ込んで混合し、水質が徐々に悪化してしまいます(図1左、中)。そのため、揚水量を小さくしたり、場合によっては井戸を移設したりする必要があり、水質が良好な地下水を安定的に揚水する技術が求められていました。

研究の内容・意義

【技術の特徴】

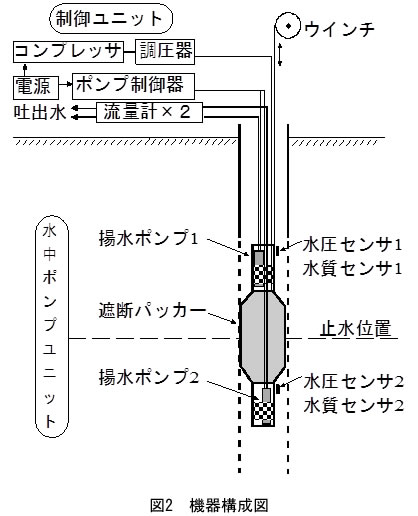

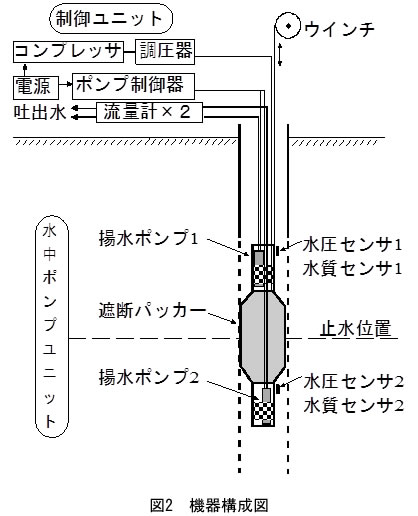

本技術は、1本の井戸の内部に独立して任意の深度に設置することのできる2つのポンプ、ポンプの間に配置される空気パッカー、地下水圧・水質を測定するセンサー、これらを吊り下げる昇降機(櫓とウィンチ)、揚水量の制御装置等で構成されます(図2)。

井戸内の深度別の地下水質を予め測定し、水質の良い深度にポンプの一つを、水質の良くない深度にもう一つのポンプを、両者の中間に空気パッカーを設置し、空気パッカーを膨らませて井戸内の地下水の流れを遮断したうえで2つのポンプを同時に動かします。水質の良い深度に設置されたポンプによって揚水された地下水は利用し、もう一つのポンプによって揚水された地下水は廃棄します。

【圧力差を発生させずに地下水質の悪化を抑止】

2つの異なる深度から同時に揚水することによって、帯水層内の水質の良い領域と、水質の良くない領域との間に圧力差が生じず、両者の混合を抑えることができます(図1右)。ポンプ近くに設けられたセンサーによって、圧力と水質を監視し、それぞれの深度からの揚水量を調整します。

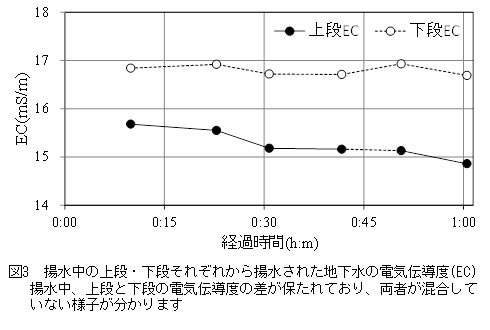

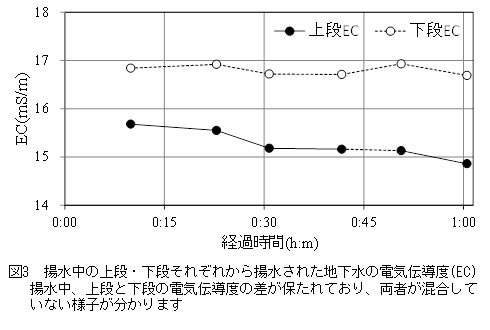

農村工学研究所内に設けられた口径100mmの井戸での、試作機(写真1)による試験では、上段ポンプと下段ポンプからそれぞれ揚水された地下水の電気伝導度*3(EC)の差が保たれており、双方の地下水が混合していないことが分かります(図3)。

【1本の井戸による二重揚水の実現】

これまでの二重揚水の考え方は、水質の良い深度と、水質の良くない深度から同時に揚水するため、それぞれ専用の井戸を設置するというものでした。しかしこの方法は、

- 2本の井戸を必要とするためコストが掛かる

- 水質の良い深度と、水質の良くない深度の境界の深度(境界深度)が移動すると使えなくなる

という問題がありました。本技術は、1本の井戸で二重揚水を実現できるのでコストの削減が可能となるとともに、井戸内の仕切りの深度は自由に設定できるので、境界深度の移動にも対応することができます。

【対象とする井戸は管井(かんせい)】

本技術は井戸内の仕切りに空気パッカーを用いており、止水を確実にするため、内壁が滑らかな金属や塩ビなどで仕上げられた管井を対象としています。

今後の予定・期待

本技術を用いることによって、帯水層下部に塩水が浸入している沿岸地域において、地下水を塩水化させずに持続的に利用することができると期待されます。また、津波等によって表層付近の地下水が塩水化している地域、地下水汚染によって帯水層の一部が使用できない地域においても、良好な水質の地下水が得られることが期待されます。今後は、空気パッカーの数を増やしたり、ポンプ同士の距離を離すなど、様々な条件に対応できるように技術の適用範囲を広げていく予定です。

用語の解説

- 空気パッカー

ゴムのような膨潤性を持つ素材を空気で膨らませて局部的に止水する機材です。本技術では萎(しぼ)ませた状態で井戸内の目的の深度まで挿入した後、空気を送って膨らませることで地下水の流れを遮断します。

- 帯水層

地中の地層のうち、水を透しやすく、地下水によって飽和している層を指します。一般的に粒径が大きい砂や礫などは良好な帯水層となり、粘土は水を透しにくい難透水層となっています。

- 電気伝導度

物質の電気の伝わりやすさを示す指標で、地下水に溶けているイオンの量によって決まります。例えば、地下水中の塩分濃度が高くなるほど、電気伝導度は大きくなりますので、地下水塩水化の指標として使うことができます。