開発の社会背景と研究の経緯

津波や高潮等の災害により沿岸地域の浅層地下水が塩水化した場合、営農再開や除塩のための代替水源として、良質な深層地下水が候補となります。一般に、良質な深層地下水を探す場合、ボーリング調査や塩水化した地下水が電気を通しやすいことを利用した電気探査などが行われますが、これらの手法では多大な費用と時間を要し、緊急に広域的な対応を行うことは困難です。

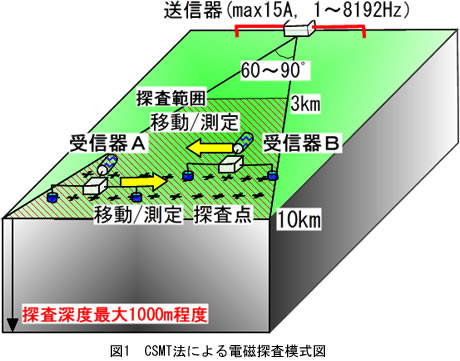

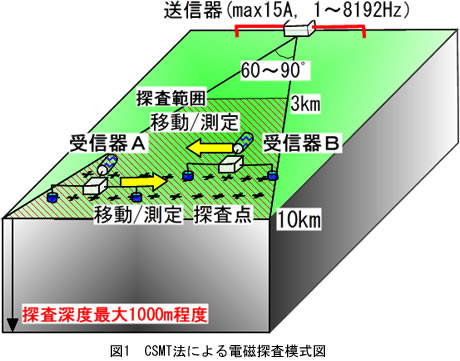

そこで、迅速に広域的に適用可能な地下水探査手法として電磁探査法の1つであるCSMT(人工送信源地磁気地電流)法(図1)に注目しました。この方法は1-2km離した電極に交流電流を流して電磁場を発生させ、地盤に生じる2次的な電磁場を受信点にて測定します。低周波数ほど地下深部の情報が得られるため、周波数を変えて測定することで、受信点地下の電気比抵抗分布を推定します。受信点は、送信源から数km~10kmの範囲で任意に設定できるため、1回の送信に対し複数点で受信することで効率的な電磁探査が可能です。一方、受信信号は微弱なため、住宅や各種施設からの電磁ノイズの多い沿岸地域や市街地では本手法の適用が困難でした。

>内容・意義

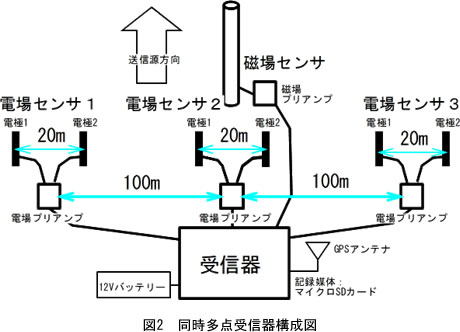

【多点受信システム】

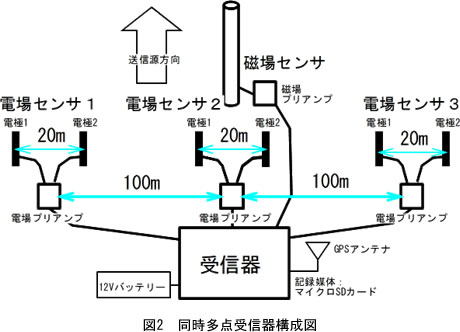

本システムでは、受信点は送信源から数km~10kmの範囲で任意に設定できること、場所による磁場の変化が小さいことを利用し、1台の受信器に1つの磁場センサと3つの電場センサを接続し、これを2式用意することで、同時に6地点での受信を可能にしました(図2)。周波数を変えた1シリーズの送信は1~数時間を要するため、同時多点受信により、作業時間を大幅に短縮できます。

【ノイズに対する工夫】

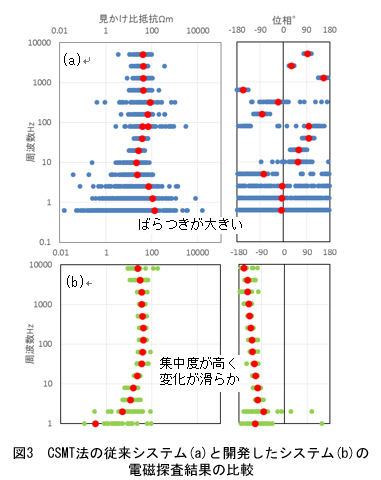

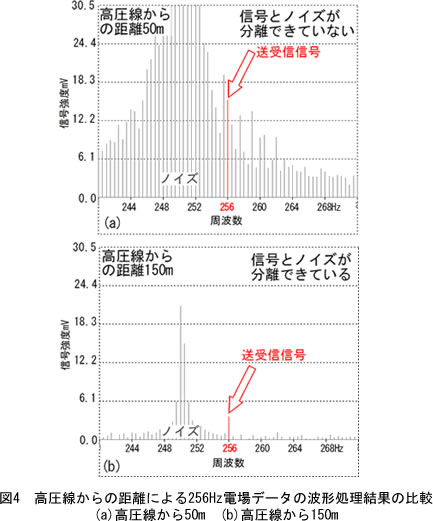

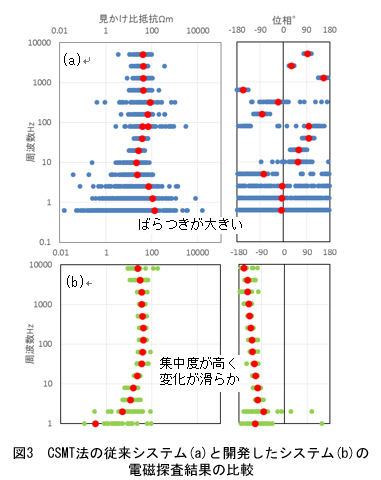

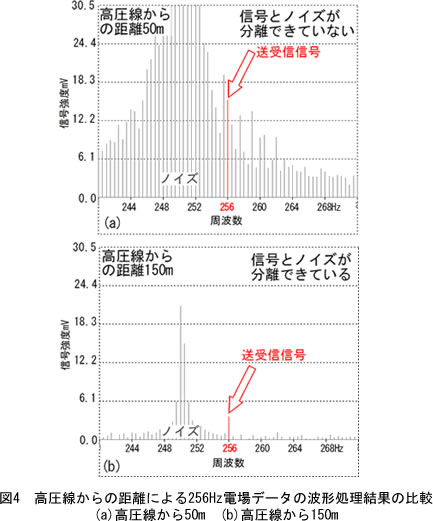

微弱な信号を精度良く受信するため、まずGPS時計を利用して、送受信器で精密な時刻同期を行い、送受信信号間の位相のずれを正確に測定可能にしました。つぎに、受信信号をデジタル化し、フーリエ変換によるノイズ処理により、データを高精度化しました。これにより、従来システムではばらつきが大きく電磁探査が困難であった千葉県北部の市街地においても、本システムではばらつきの小さな良好な探査結果が得られました(図3)。また、電磁ノイズの影響が強い高圧線近傍でも、高圧線から150m離れれば探査可能であることが示されました(図4)。

【電磁探査の深度と能率】

本システムの送信信号は1Hz~8192Hzの範囲で、一般的な地盤では地下50~1,000m程度までの電磁探査を行うことができます。仙台平野南部における実証試験によれば、送信時間を1時間として、6地点同時受信を行う場合、1日当たり最大約30地点(電磁探査の範囲で最大200haに相当)のデータ取得が可能であり、作業効率は従来手法の約5倍です。

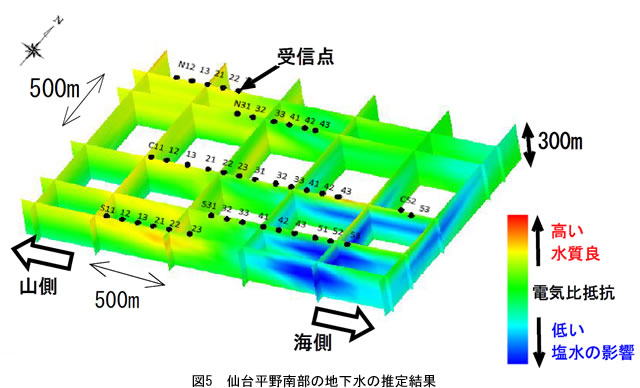

【電磁探査結果】

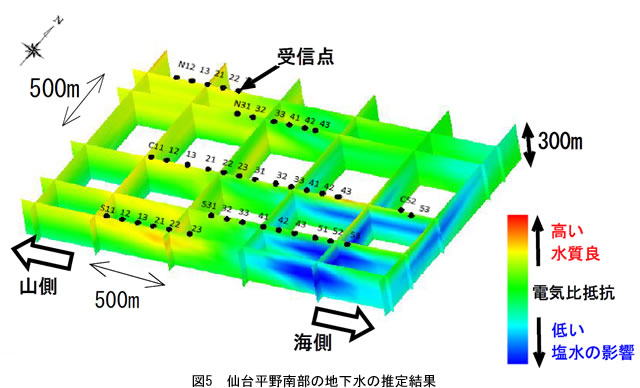

新たに開発した解析プログラムにより、電磁探査範囲の3次元の電気比抵抗分布が得られます。仙台平野南部の地下水探査では、塩水化した地下水と考えられる電気比抵抗が低い範囲(青色)が検出されたため、地下水の開発範囲は山側であると提案できます(図5)。

【利用マニュアル】

以上の成果を取りまとめ、本手法を適用する上での留意点や開発システムの取扱説明を網羅したマニュアルを作成しました。

今後の予定・期待

本技術により、沿岸地域においても広域の電気比抵抗の分布を短期間で推定することが可能になり、災害発生後の復旧・復興用の地下水の水源調査や、賦存量調査に活用されることが期待されます。今後はさらに高周波数の送受信を可能にし、地下10m程度までの浅層地下水の塩水化状況まで同時に推定できるようにシステムの改良を進めていく予定です。

用語の解説

- *1 電気比抵抗 単位断面積を通る電流に対する単位長さ当たりの電気抵抗。電気の通りにくさを表す。

- *2 GPS時計 GPS衛星から発信される1秒ごとのパルス信号(精度数10nsec以内)と同期する時計。

斜線部分が電磁探査範囲であり、複数受信器による同時多点受信が可能。

千葉県北部の市街地で電磁探査した結果。送信源距離は6km。(a)青点:3sec毎の受信値、赤点:平均値、(b)緑点:10-20sec毎の波形処理値、赤点:2-10minデータ全体の波形処理値。

開発したシステムによって塩水化した地下水の分布を推定した結果。上記の面積375ha、深度300mの範囲は最短で4日間で電磁探査可能(送信源の設置・撤収にそれぞれ1日、測定に2日)。

開発したシステムによって塩水化した地下水の分布を推定した結果。上記の面積375ha、深度300mの範囲は最短で4日間で電磁探査可能(送信源の設置・撤収にそれぞれ1日、測定に2日)。

開発したシステムによって塩水化した地下水の分布を推定した結果。上記の面積375ha、深度300mの範囲は最短で4日間で電磁探査可能(送信源の設置・撤収にそれぞれ1日、測定に2日)。

開発したシステムによって塩水化した地下水の分布を推定した結果。上記の面積375ha、深度300mの範囲は最短で4日間で電磁探査可能(送信源の設置・撤収にそれぞれ1日、測定に2日)。