背景とねらい

ホモプシス根腐病は、スイカ、メロン、カボチャ、キュウリなどのウリ科作物に発生する土壌病害です。東北地域では現在のところキュウリに被害が集中しており、特に2003年に福島県と岩手県の露地栽培で大きな被害が発生しました。その後も毎年発生が確認され、2005年には宮城県、2006年には山形県にまで被害が拡大しました。このように本病の発生地域は年々拡大していますが、病原菌が畑に侵入する経路は十分に分かっていません。したがって、病原菌の土壌中での生存形態や感染に必要な菌密度などをまず明らかにする必要があります。また、キュウリに発生する土壌病害は主に抵抗性台木を利用することで回避してきましたが、残念なことにホモプシス根腐病に対する抵抗性台木はまだ見つかっていません。そのため、病原菌が侵入して被害が発生した場合の防除対策を早急に確立する必要があります。そこで、病原菌の感染・発病に関わる特性を調査し、それに基づく防除技術を開発するとともに、病原菌の拡散を抑制するために有効な対策を検討しました。

成果の内容・特徴

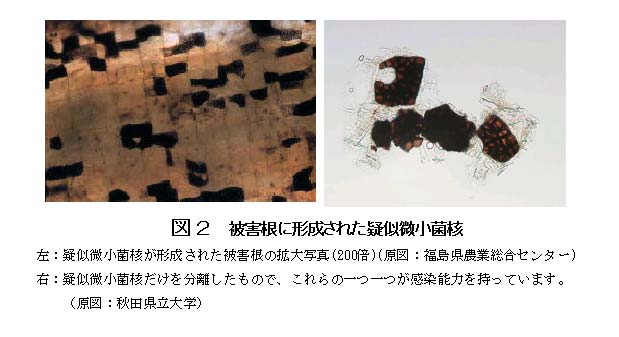

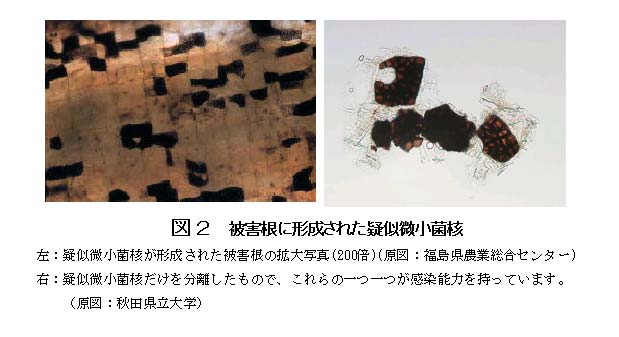

- 病原菌は土壌伝染します。土壌中では偽子座(図1)と疑似微小菌核(図2)等で生存していると推定されます。

- 土壌中の病原菌密度と発病との関係については、キュウリ自根苗の場合、土壌1g中に病原菌1cfu(培地上で集落を形成する菌体断片数を表す単位)が含まれる状態で発病しました。また、カボチャ台木キュウリ苗の場合は、土壌1g中に100cfuで発病しました。以上から、病原菌の拡散を防止するには、まず汚染畑からの土の移動を制限する必要があり、農機具や作業着の洗浄が重要です。

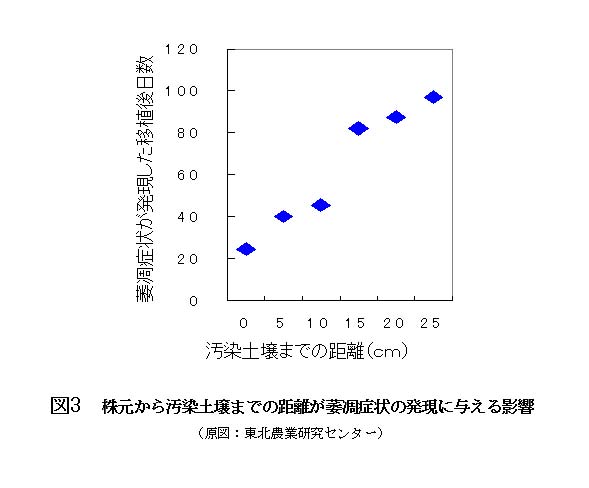

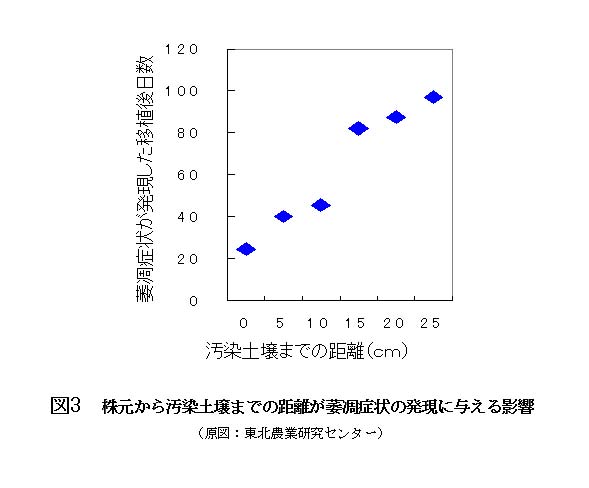

- 病原菌の感染は、キュウリ根が土壌内を伸長して汚染部位に到達することで起こると推測されます。そこで、キュウリの株元から汚染土壌までの距離を十分に確保すると、病原菌が感染しても地上部に現れる萎凋症状は顕著に抑制されることを明らかにしました(図3)。

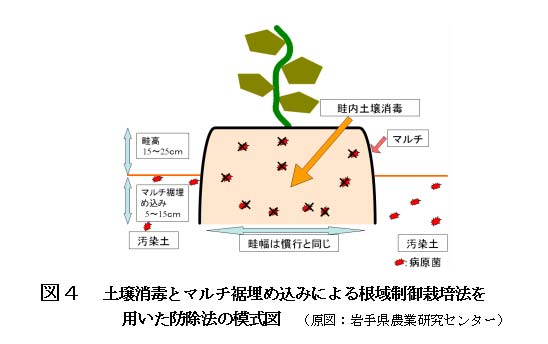

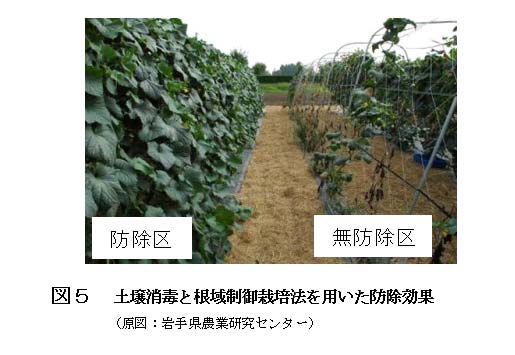

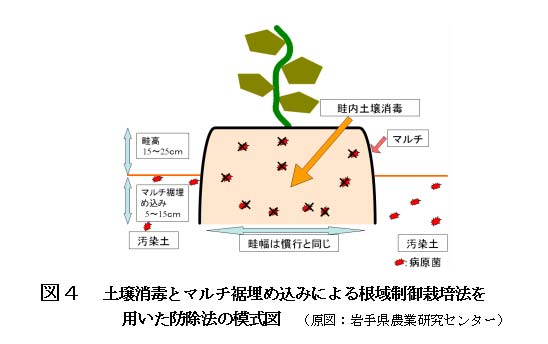

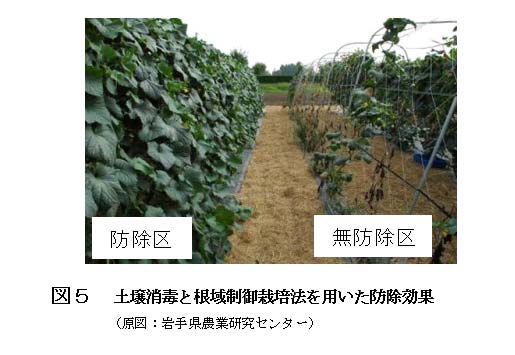

- 3.の病原菌の感染・発病に関わる特性を応用した防除法の一例として、高畦にして畦内を土壌消毒し、マルチ裾を深く埋め込んでキュウリ根域を土壌消毒した畦内に長期間とどめておくと(図4)、地上部の萎凋症状を効果的に抑制できることを明らかにしました(図5)。

- 以上の内容を含む研究成果や、これまでに明らかにされている知見を取りまとめ、「キュウリホモプシス根腐病防除マニュアル」(東北農研、平20.2)を作成しています。

用語説明

キュウリホモプシス根腐病

植物病原糸状菌 Phomopsis sclerotioides (ホモプシス・スクレロチオイデス)が引き起こす土壌伝染性病害。本菌がウリ科作物の根に感染すると、根腐れ症状を引き起こします。根腐れ症状が進行すると地上部への水分供給が阻害されるため、地上部全体が萎れ、作物の収量が著しく低下します。

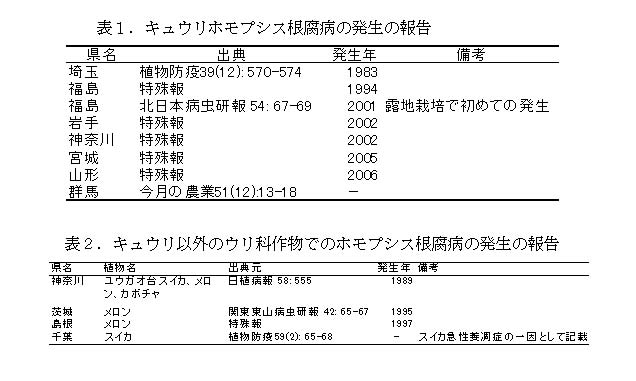

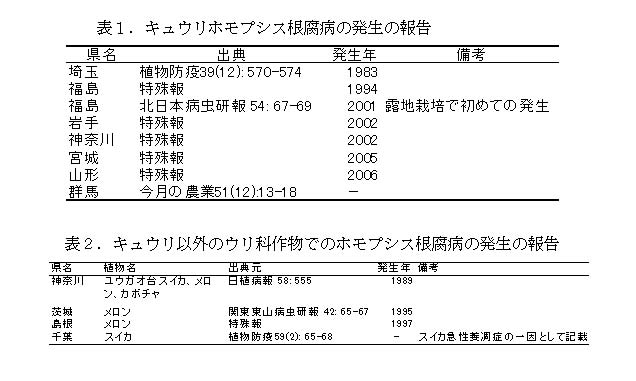

ホモプシス根腐病の国内での発生状況

国内でのキュウリにおける発生は、神奈川、群馬、埼玉、福島、岩手、宮城、山形の7県で報告されています(表1)。キュウリ以外のウリ科作物での発生は神奈川、茨城、島根、千葉の4県で報告されています(表2)。