育成の背景・経緯

さび病は、ねぎの主要病害の一つで、罹病すると商品価値が著しく損なわれます。発生が多い場合、栽培期間中に農薬による防除が6~8回行われています。抵抗性品種があれば農薬の散布量を減らすことができますが、強い抵抗性を示す育種素材がないため、抵抗性品種は育成されていません。そこで、複数の品種を素材として、交配・選抜を繰り返す循環選抜を行い、各品種から抵抗性に関わる遺伝子を集積することにより、従来の品種に比べて強い抵抗性を持つ育種素材(中間母本)を育成しました。

「ねぎ中間母本農1号」の特徴

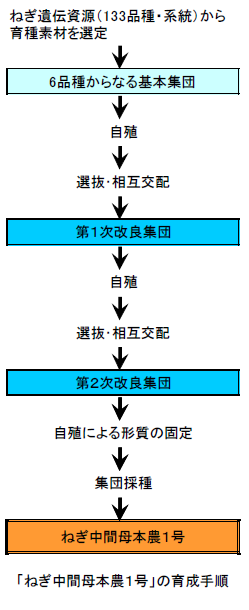

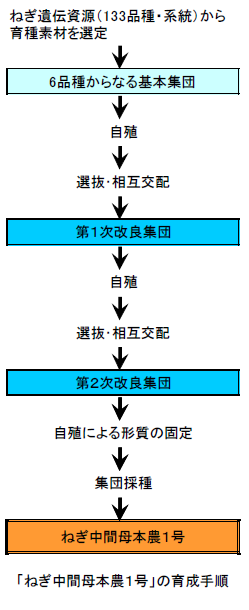

- 「ねぎ中間母本農1号」は、ねぎ品種の中からさび病の発生程度が比較的少ない「聖冬一本」、「岩井2号」、「長寿」、「せなみ」、「冬扇一本」および「豊川太」を基本集団として選定し、これらを素材に循環選抜を行うことにより抵抗性を高めた系統です。形態的には、根深ねぎの品種に非常に近いため(図1)、根深ねぎの品種改良に利用することが容易です。

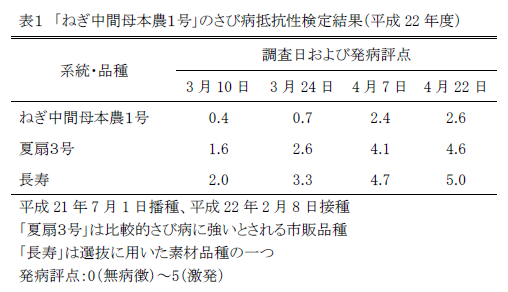

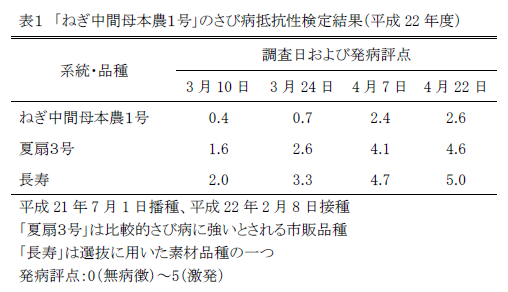

- 「ねぎ中間母本農1号」は、従来のねぎ品種にくらべてさび病の発生が少なく、強い抵抗性を示します(図2、表1)。また、作物の生育段階が変わっても抵抗性は安定して発揮されます。

- さび病に弱い品種と交配した後代に抵抗性の強い個体が現れるため、さび病抵抗性品種を育成するための育種素材として有効です。

今後の予定・期待

- 現在、種苗会社と共同で実用的なさび病抵抗性品種の育成を進めています。

- 「ねぎ中間母本農1号」を育種素材としてさび病抵抗性品種を育成することにより、防除におけるコスト削減および薬剤散布に要する労力の軽減が期待されます。

種苗の配布と取り扱い

平成23年3月31日に品種登録出願(品種登録出願番号:第25781号)を行い、平成23年6月28日に品種登録出願公表されました。今後、独立行政法人農業生物資源研究所・農業生物資源ジーンバンクを通して種子が配布される予定です。

お問い合わせ先

農研機構 野菜茶業研究所 企画管理部 運営チーム

Tel 050-3533-3815

用語の解説

ネギさび病

ネギさび病

菌類(Puccinia allii)によって発病し、葉の表面に楕円形ないし紡錘形の少し盛り上がった橙黄色の小斑点が多数形成される病害です。病状が進むと葉全体が胞子に覆われ、枯れてしまいます。また、斑点の中から橙黄色で粉状の胞子が放出し、風などにより広範囲に伝染して被害が拡大します。主に春季と秋季に発生し、盛夏期および厳冬期は一時的に終息します。

循環選抜

循環選抜

自殖・選抜・交配を繰り返し行い、育種集団において有用遺伝子を有する個体の割合を高めていく選抜法です。本研究の循環選抜では、ねぎの遺伝資源の中から1次選抜した6品種を基本集団とし、その自殖次代を選抜し、選抜個体間の無作為交配を行って改良集団を育成しました。この手順を繰り返すことにより、病害抵抗性や収量性、環境適応性等の量的形質を徐々に向上させていくことが可能です。

中間母本

病害虫への抵抗性など有用な形質をもつ植物は、実用品種と比較するとその形態が大きく異なっており、一般に作物としては役に立ちません。このような素材から農業生産現場で使用される実用品種に改良するには長い年月と多大な労力が必要です。そこで、素材から有用な形質を維持したまま、実用形質をある程度まで目的の作物に近づけ、新品種育成のために利用可能な系統のことを中間母本と言います。種苗会社や公立試験研究機関等では、こうした中間母本を改良して優良な品種を育成しています。中間母本は病害虫抵抗性に限らず、晩抽性や機能性成分などさまざまな特性に及びます。

ネギさび病

ネギさび病 循環選抜

循環選抜