新品種育成の背景・経緯

種子島等のいわゆる「走り新茶」の生産地域では、その気候的優位性を活かすため、「くりたわせ」などの極早生品種が多く栽培されています。しかし、収量や挿し木活着率などの栽培形質が一般的な緑茶品種より劣ること、さらに近年茶市場における「くりたわせ」の価格下落が著しいことから、「くりたわせ」に代わる優良な極早生品種の育成が求められています。そこで、「くりたわせ」と同等の極早生で、栽培形質および製茶品質が「くりたわせ」より優れる品種の育成

に取り組みました。

製茶品質が優れる系統「埼玉9 号」に極早生品種「べにたちわせ」と「くりたわせ」の後代「枕F1-33422」を交配し、その後代から、極早生で収量が多く、品質にも優れる「しゅんたろう」を選抜しました。

新品種「しゅんたろう」の特徴

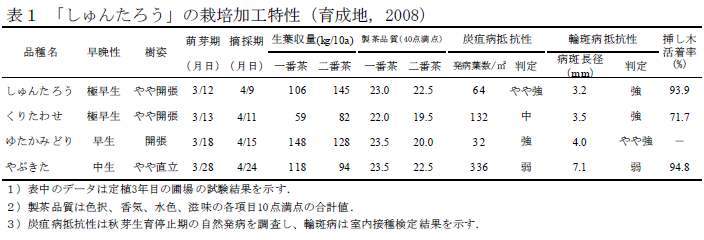

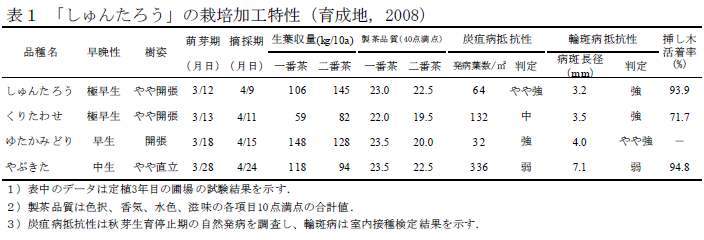

- 「しゅんたろう」( 図1 ) は、「くりたわせ」より摘採適期が約2 日早く、収量、品質ともに「くりたわせ」より優れます(表1)。

- 「しゅんたろう」の病害抵抗性は、炭疽病にやや強、輪斑病に強で、挿し木活着率は「くりたわせ」より優れます(表1)。

品種の名前の由来

国・独法が育成した品種の中で最も早く摘採できる緑茶用品種で、春一番早く萌芽してくることから命名しました。「しゅんたろう」の「しゅん」は春だけではなく、駿、瞬のいずれの漢字もイメージできるよう、あえて漢字表記はさけました。また、一番茶の時期に最も早く世の中に出てくるということと、力強く育って欲しいという思いから「たろう」をつけました。

種苗の配布と取り扱い

平成21年4月23日に品種登録出願(品種登録出願番号:第23693号)を行い、平成21年6月29日に品種登録出願公表されました。

今後、利用許諾契約を締結した種苗生産者・団体を通じて販売する予定です。

用語の解説

極早生(早晩性について)

品種の早晩性は、その摘採時期の早さのことを指し、主要品種の「やぶきた」を中生として、極早生、早生、やや早生、中生、やや晩生、晩生、極晩生という分け方をしています。現在、極早生品種としては「くりたわせ」、「べにたちわ

せ」、「松寿(しょうじゅ)」などが栽培されています。

摘採適期

茶の新芽の摘みごろの時期のことを言います。摘採適期の幅は品種によって若干異なります。なお、「摘採」は茶業界で一般的に使われる用語で、「収穫」と同じ意味です。

炭疽病

全国的に発生が見られる茶の重要病害で、特に山間地や南九州で多く発生します。発生部位は成葉で、新芽の生育期に雨が多いと多発します。秋に多発し、落葉が著しいと、一番茶が減収します。

輪斑病

葉や茎の傷口から感染する茶の重要病害です。気温が高くなってから成葉や枝に発生し、被害が大きいと減収します。

走り新茶

一番茶の中でも、特に早く収穫された茶を「走り新茶」と言い、出荷時期の早さと希少性から高値で取引されます。特に、気候の暖かい地域では、寒害に弱い極早生品種の栽培が可能であることから、「くりたわせ」など極早生品種の栽培が盛んです。

挿し木活着率

挿し木増殖において、根付いて生長した穂の割合のことを言います。一般的に、茶品種では挿し木増殖により遺伝的に均一な苗を育成します。活着率の高い品種では、優良な苗を容易に生産することができます。