開発の社会的背景と研究の経緯

日本は雨が多く、特に小麦の収穫時期が梅雨入りと重なるため、小麦の品質が低下しがちです。そのためオーストラリアや北米の小麦と比べて品質が劣り、自給率が14%しかありません。

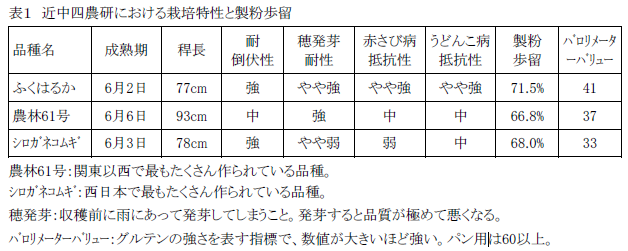

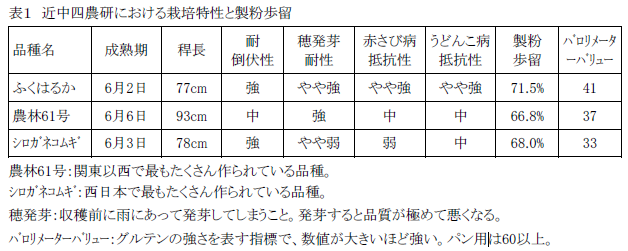

近畿中国四国地域は手延べそうめんの生産量が全国の7割を占めますが、そうめんには輸入小麦が使われており、地元の小麦はほとんど使われていないという現状にあります。消費者の地元産志向の高まりを背景にして、地元産小麦でそうめんを作りたいという要望に応え、農林61号やシロガネコムギなど当地域の主要小麦品種に比べて製粉性が優れ、そうめんをはじめとする日本めんに適し、栽培しやすい早生・短稈品種の育成に取り組んできました。

研究の内容・意義

「ふくはるか」は製粉しやすく、製粉歩留(小麦粉の収率)が高く、そうめんやうどんに適しており、収穫時期が早く、栽培しやすいので、生産が拡大すれば自給率の向上につながるものと期待されます。

1.開発の経過

毎年交配によってたくさんの子供を作り、その中から優れた系統を選抜します。選抜された系統は府県の農業試験場や製粉会社で試験を行い、最終段階ではそうめん工場でそうめんを作り、最も優れた系統を選び出します。その結果選ばれたのが「中国157号」で、2008年に「ふくはるか」と命名しました。「ふくはるか」は1997年春に「羽系94-71」と「中系6168」という二つの研究用品種を交配してできた子供で、交配から命名まで12年かかりました。

地域農業と地場産業と消費者に福をもたらす、春の香り高き小麦になるように、という願いを込めて「ふくはるか」と名付けました。また、2002年に育成した「ふくさやか」、2005年に育成した「ふくほのか」とともに、地域で愛される小麦になるように、との願いも込めています。

2.「ふくはるか」の特徴

(1)栽培しやすい

小麦の収穫時期は梅雨入り頃(6月上旬)で、雨に濡れると品質が悪くなるため、1日でも早く収穫でき

ることが求められています。「ふくはるか」は、関東以西で最もたくさん作られている小麦品種「農林61号」

と比べて成熟期が4日早いので、それだけ早く収穫でき、また背丈(稈長)が短いため倒れにくく(耐倒伏

性が強く)、穂発芽(収穫前に雨にあって発芽してしまうこと)をしにくく、赤さび病やうどんこ病に強く、栽

培しやすい品種です(表1、写真1)。

栽培適地は関東以西(関東、東海、近畿、中国、四国、九州)の平坦地です。

(2)製粉しやすく製粉歩留が高い

「ふくはるか」は粉がサラサラしていて(写真2)製粉しやすく、製粉歩留(小麦粉の収率)が高い品種で

す(表1)。

(3)おいしいそうめんやうどんができる

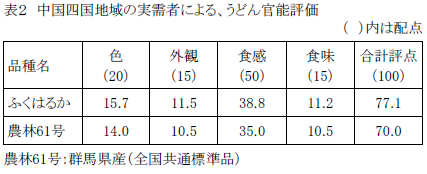

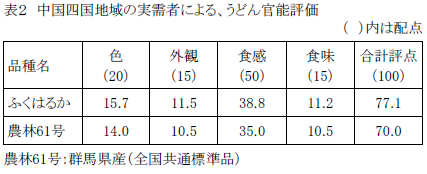

「ふくはるか」で作っためんは適度な粘りと弾力(コシ)があって食感が良く、色は明るく黄色みを帯びて

おり、味も優れています(表2)。

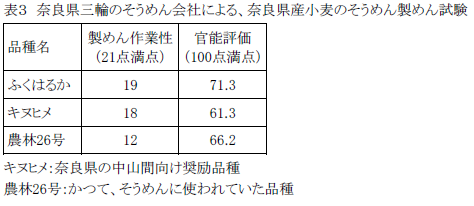

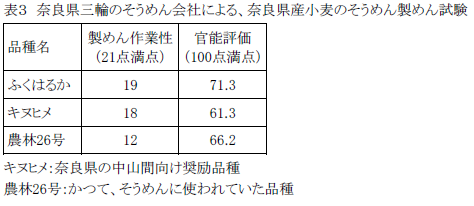

また国産のめん用小麦と比べてグルテン(小麦のみが持つ、弾力のあるタンパク質)がやや強い(表1

のバロリメーターバリューが大きい)ため、延ばすときに切れにくく、そうめんに向いています(表3)。

今後の予定・期待

「ふくはるか」は開発されたばかりであり、現時点では奈良県や滋賀県で試験的に栽培されているだけです。

これから本格的な栽培に向けて種子の増殖や試作を行い、近畿中国四国地域を中心に広く普及させていく予定です。「ふくはるか」が広まれば、地元で採れた小麦でおいしいそうめんやうどんができるように

なり、自給率の向上にもつながると期待しています。