(開発の社会的)背景と経緯

大麦の生産拡大と安定供給が求められる中、特に裸麦は需要に対して生産量が少ない、いわゆる需給のミスマッチが続いています。一方で麦(裸麦を含む大麦と小麦)は用途に応じた高品質な原料が求められるため、用途別に定めた品質評価基準に照らして評価を行い、A~Dランクの品質区分に当てはめられます。各評価項目の基準値・許容値を満たさなければ、農業者戸別所得補償制度に基づく生産者への交付金が少なくなってしまいます。

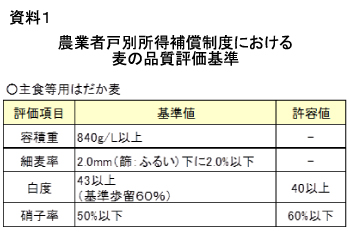

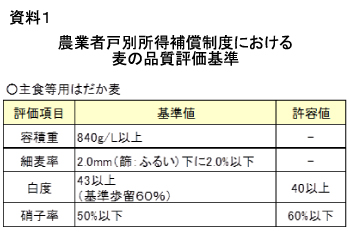

六条裸麦は主に搗精7)加工して味噌用や麦ご飯用の原料として用いられますが、「主食等用はだか麦」の評価項目には「(精麦)白度」や「硝子率」が含まれています(資料1)。しかし近年は、特にこの硝子率の基準値(50%以下)・許容値(60%以下)を達成できなくなってきたことが全国の大麦産地で問題となっています。

そこで近畿中国四国農業研究センターでは、高品質で安定多収の裸麦品種として「ハルヒメボシ」を育成しました。「ハルヒメボシ」は現行の品種に比べて硝子率が低く精麦白度が高いため品質評価基準の基準値を達成しやすく、かつ倒伏に強く稈が折れにくいこと等により安定生産が可能なので、生産者の手取りの確保が見込める品種です。

なお本品種育成にあたって、2010年度(平成22年度)からは農林水産省委託プロジェクト「水田の潜在能力発揮等による農地周年有効活用技術の開発」の研究経費を用いました。また普及の可能性を検討するため、農林水産省競争的研究資金「新たな農林水産政策を推進する実用技術開発事業」の研究課題の中で、愛媛県内の課題参画機関に栽培特性と精麦・味噌加工適性の評価を受けました。

(研究の)内容・意義

1.「ハルヒメボシ」の育成経過

1995年(平成7年)4月に、倒伏に強く整粒歩合が優れる「四R系1350(後の「マンネンボシ」)」を母、短稈の「四R系1311」と早生で穂長が長い「四R系1324」のF1を父とする組合せの人工交配を行い、以降、選抜を重ね、早生・多収で高品質な系統を育成しました。2003年度(平成15年度)から「四国裸110号」として、大麦生産県での栽培適性と品質特性を調査してきました。2012年(平成24年)3月に「ハルヒメボシ」と名付け種苗法に基づく品種登録出願を行いました(出願番号:第26868号)(図1)。

2.「ハルヒメボシ」の主な特性

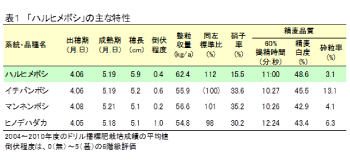

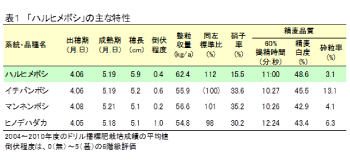

1)近年問題となっている硝子率が現行の品種に比べて低く、また精麦の白度が高く、搗精過程で砕けてしまう粒の発生が少ないなど、精麦加工品質が優れています(表1)。

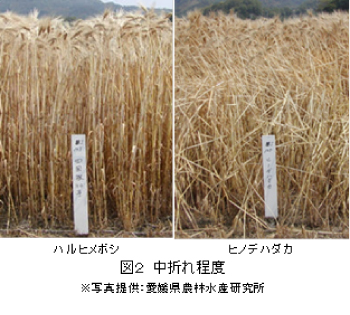

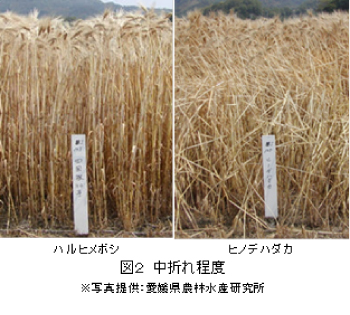

2)出穂期と成熟期は「イチバンボシ8)」と同時期の早生で、倒伏や成熟期以降の稈の折れ9)(中折れ)はほとんどありません(図2)。穂数はやや少ないものの、穂長が長く、多収です。育成地(香川県善通寺市)では、「イチバンボシ」よりも安定的に多収で、平均で1割以上収量が増加しました(表1)。

3)麦味噌醸造時の発酵性や白度・明度や硬度などの物理的特性は従来の原料用品種と大きな違いがないことから、同等の味噌加工適性があると判断されます(図3)。

3.「ハルヒメボシ」の名前の由来

麦畑で“春”に美しく穂をなびかせる様子と粒の白さから“姫”をイメージし、また輝く“星”になるような普及を願って「ハルヒメボシ」と名付けました。

今後の予定・期待

1.当面の普及予定

愛媛県の東予地域で栽培されている「ヒノデハダカ」および「マンネンボシ」の一部代替としての普及に向けて、今秋は味噌原料用としての生産・販売面の検証を行うために約11ヘクタールの栽培実証が予定されています。

2.今後の普及拡大への期待

品質評価基準の基準値を達成できなくて収益が上がらず、大麦生産の衰退が懸念されている産地でも、現在栽培している品種に替えて「ハルヒメボシ」を作付けすることで生産意欲を喚起することが期待できます。

さらに新規作付け拡大により、裸麦の需給ミスマッチの解消や、「食料・農業・農村基本計画」における生産数量目標10)達成にも貢献することが期待されます。

3.その他

9月14~15日に京都産業大学で開催された日本育種学会において発表しました。

用語の解説

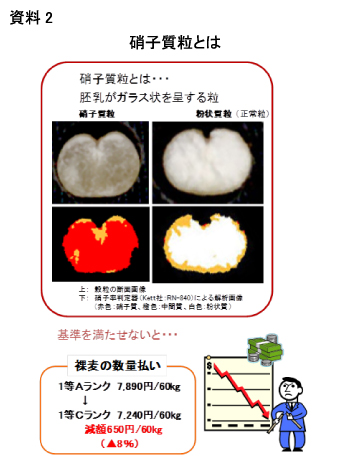

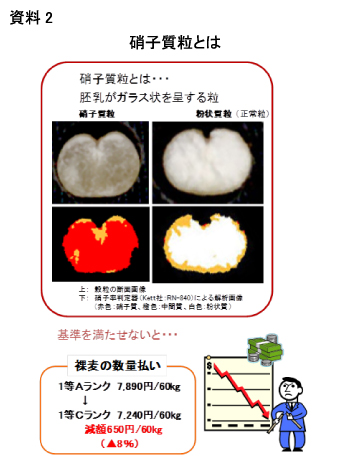

1)硝子率:大麦では硝子質粒よりも粉状質粒の方が搗精加工し易いとされ、品質評価基準で硝子質粒の割合を示す硝子率が評価項目の一つに挙げられています(資料1)。穀粒を半切して、検査員が切断面を観察して硝子質粒の割合を規定の計算式で算出しますが、近年は、画像解析によって硝子質と粉状質を判別し、硝子率を算出する判定装置も開発されています(資料2)。はだか麦の硝子率の基準値は50%以下、許容値は60%以下で、許容値を上回ると品質区分が下がり数量払の交付単価が低くなります。近年、硝子質粒の増加により硝子率の基準値・許容値の達成が困難となってきたことが、全国の大麦生産地で問題になっています。

2)精麦(せいばく):大麦を搗精加工した搗精麦のことを、通常は単に精麦と言います。一般的に色が白いものが良いとされ、品質評価基準の評価項目には「(精麦)白度」が含まれています。

3)裸麦:大麦には、穀皮が穀粒に貼り付いて脱穀してもはずれない「皮麦」と、脱穀により穀皮が穀粒から容易にはずれる「裸麦」があります。農林水産統計においては、はだか麦は二条大麦・六条大麦とは区別され、小麦と合わせて4麦の構成要素になっています。主に瀬戸内海沿岸の各県や北九州地域で作付けされており、地域特産物として生産振興している産地もあります。国内の裸麦の生産量は大麦全体の約8%程度で、作付面積は微増傾向ですが、実需者からはさらなる増産を強く要望されており、需給のミスマッチが続いています。

4)品質区分:農業者戸別所得補償制度に基づく生産者への交付金のうち、麦類(小麦・大麦)の数量払については、品質区分により交付額が異なります。品質区分は、用途別に定めた品質評価基準(4つの評価項目とその基準値および許容値)に照らして評価を行い、A~Dランクに区分されます。「主食等用小粒(六条)大麦・はだか麦」では、容積重・細麦率・(精麦)白度・硝子率が評価項目となっています(資料1)。4つの評価項目の内、基準値を3つ以上達成し、かつ、許容値をすべて達成しているものがAランクとなります。一方、許容値を1つでも達成できないとCランク以下となり、数量払の交付単価が低くなってしまいます。

5)ヒノデハダカ:1957年度(昭和32年度)に、当時指定試験地であった鳥取県農業試験場東伯分場で育成された六条裸麦品種(裸麦農林15号)です。最近の品種と比べて栽培性や外観・精麦品質は劣りますが、味噌業界からの要望が継続的にあるため、現在は愛媛県今治地区で、麦味噌・醤(ひしお)用として約70ヘクタール作付けされています。

6)マンネンボシ:2001年度(平成13年度)に四国農業試験場(現・農研機構 近畿中国四国農業研究センター 四国研究センター)で育成された六条裸麦品種(裸麦農林33号)です。主に愛媛県で約1,500ヘクタール作付けされており、裸麦全体の3割以上の作付け面積があります。倒伏に強く「イチバンボシ」並の多収で、やや円形の大粒で粒揃いが良く、整粒歩合が高い特性があります。

7)搗精(とうせい):穀粒の外側を削り精白する加工工程のことです。裸麦を含む大麦では、押麦などの主食用、焼酎用、麦味噌用の原料は、通常は搗精加工してから用いられます。

8)イチバンボシ:1992年度(平成4年度)に四国農業試験場(現・農研機構 近畿中国四国農業研究センター 四国研究センター)で育成された、現在の六条裸麦の主力品種(裸麦農林31号)です。四国や九州を中心に全国で約2,500ヘクタール作付けされており、裸麦全体の作付け面積の5割以上を占めています。早生で多収であるとともに精麦への加工適性が優れています。

9)稈の折れ:稈が途中で折れる現象で、“中折れ(なかおれ)”とも呼称されます。主に成熟期以降に発生し、発生が多いと収穫が難しくなるほか、コンバインによる収穫ロスが多くなります。品種間差があり、「ヒノデハダカ」は比較的発生し易い品種です。

10)生産数量目標:2010年(平成22年)3月30日に閣議決定された「食料・農業・農村基本計画」には主要品目ごとの2020年度(平成32年度)までの生産数量目標が示されており、大麦・はだか麦の生産数量目標は35万トン(現状約17.5万トン)とされて、倍増が求められています。また、目標達成に向けた「克服すべき課題」の一つとして「収量性に優れた良質な新品種の育成・普及」が挙げられています。

2010年(平成22年)3月 食料・農業・農村基本計画 (農林水産省のウェブサイトへ)

(農林水産省のウェブサイトへ)