新品種育成の背景 ・ 経緯

飼料用米は、稲発酵粗飼料(イネWCS)と同様に水田を有効活用できる飼料作物として注目されています。温暖地での飼料用米生産に適した品種として、これまで多くの多収品種が育成されていますが、イネWCS生産にも適した「ホシアオバ」や「クサノホシ」は丈が長く、成熟期以降に倒れやすい問題があり、また、「北陸193号」や「タカナリ」は、セジロウンカに弱い欠点がありました。

このため、農研機構は、倒伏やセジロウンカに強く、栽培しやすい飼料用米生産に適した新たな多収品種「みなちから」を育成しました。

新品種「みなちから」の特徴

- 「みなちから」は、倒伏に強い「関東PL12」と、粗玄米の収量性が高い「関東飼226号(後の「モミロマン」)」を交配して育成した品種です。

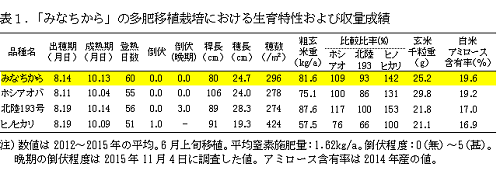

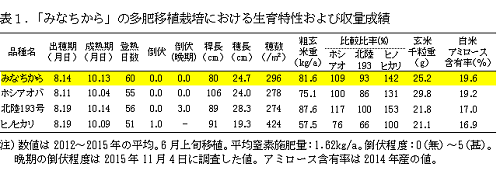

- 多肥移植栽培での玄米収量は81.6kg/a(4カ年平均)で、「北陸193号」より7%ほど低収ですが、「ホシアオバ」より9%、「ヒノヒカリ」より42%多収です(表1)。また、玄米千粒重は25g程度で、「ヒノヒカリ」より大きく、玄米の外観品質も白未熟粒が多く「ヒノヒカリ」より明らかに不良で、食用品種との識別性があります(写真1)。

- 多肥移植栽培での出穂期は、「ホシアオバ」('中生'熟期)より3日程度遅い'中生'熟期に分類されます。しかし、登熟日数は長く、収穫適期は'やや晩'熟期で西日本では主要な品種「ヒノヒカリ」より4日程度遅くなります(表1)。

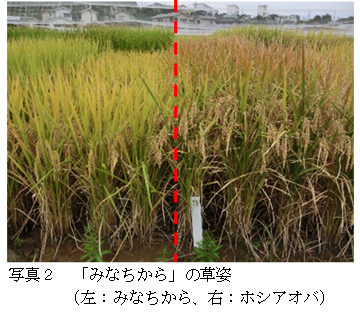

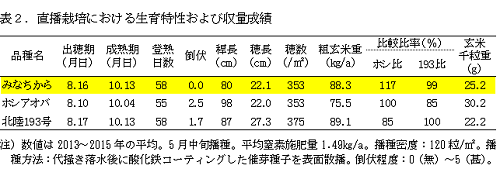

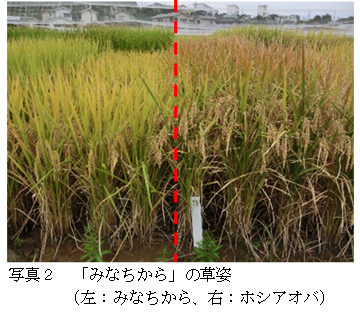

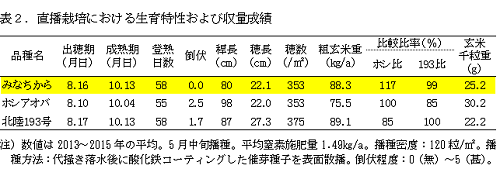

- 稈長は80cm程度と、「ホシアオバ」や「北陸193号」より短いです(表1、写真2)。茎も丈夫なため倒伏に強く収穫適期以降も耐倒伏性に優れます(表1)。また、直播(表面散播)栽培でも倒伏は見られません(表2)。

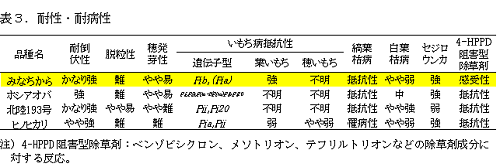

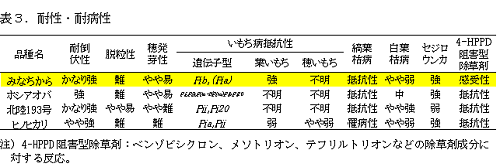

- セジロウンカに「ヒノヒカリ」と同程度の強い抵抗性を持ちます(表3)。また、縞葉枯病に抵抗性を持ち、いもち病に対しては葉いもち圃場抵抗性が'強'です。脱粒性3)は「ヒノヒカリ」と同様に低く、穂発芽はややしやすい性質があります。

栽培上の留意点

- ベンゾビシクロンなどの4-HPPD阻害型成分を含む除草剤で薬害が生じる恐れがあるため、注意が必要です。

- 登熟に長い日数が必要なので、登熟期間の温度や日数を十分に確保できる地域や作型で栽培する必要があります。

品種の名前の由来

飼料用米として生産者や鶏、豚、牛、皆の力になることを願って命名しました。

今後の予定 ・ 期待

「みなちから」は、出穂性や長い登熟期間から、主に温暖地西部での栽培に適しています。すでに瀬戸内沿岸部や九州地域などで栽培が始まっています。平成28年3月31日に品種登録出願したため、栽培面積はまだ僅かですが、普及が拡大することで国内での安定した飼料用米などの新規需要米生産に貢献するものと考えています。

種子入手先に関するお問い合わせ先

農研機構西日本研究センター 企画部 産学連携室 産学連携チーム

TEL: 084-923-4107 FAX: 084-923-5215

利用許諾契約に関するお問い合わせ先

農研機構本部 連携広報部 知的財産課 種苗チーム

TEL: 029-838-7390 FAX: 029-838-8905

用語の解説

1) セジロウンカ

海外から飛来する害虫で、吸汁害によりイネの下葉から黄褐色に枯れあがり、ひどい場合は分げつの抑制、出穂の遅延につながります。インド型品種である「北陸193号」「タカナリ」「もちだわら」などはセジロウンカに対する抵抗性が低く、多発生の年には収量の低下など被害が大きくなります。

2) 縞葉枯病

イネ縞葉枯ウイルスによって引き起こされる病気で、ヒメトビウンカによって媒介されます。多発すると収量の減少につながるとともに、ウイルスを保有したヒメトビウンカが増加し、地域の稲作へも影響します。ヒメトビウンカは麦類を好むので稲麦二毛作地帯で発生が多い傾向があり、近年は全国的に増加傾向にあります。

3) 脱粒性

籾が成熟過程で脱落する性質で、野生イネや一部のインド型イネなどにみられます。脱粒性があると収穫ロスや、漏生イネの要因となるためインド型イネを育種素材として利用した場合などは品種改良により、できる限り脱粒しづらい方向に改良されています。

参考図