1.背景

ため池は、地域の暮らしを維持する貴重な水資源を確保する不可欠な資産となっており、その多くは100 年以上前に建設されています.ため池の総数は全国で21 万箇所存在しています.近年では集中豪雨や地震による自然災害が増加傾向にあり、平成16 年度には、10 回に及ぶ台風の上陸、新潟・福島豪雨、福井豪雨、新潟県中越地震等が発生し、それによるため池の被害は決壊が340 箇所以上、大きな損傷が約4、600 箇所にのぼっています.被災形態のほとんどが洪水による堤体(用語説明)の越流(用語説明)や、地震による堤体のすべりや沈下であり、耐越流性や耐震性の脆弱さが浮き彫りとなりました.そのため、被災したため池に限らず多くの老朽化したため池の安全性の回復及び強度の向上が緊急課題となっています.

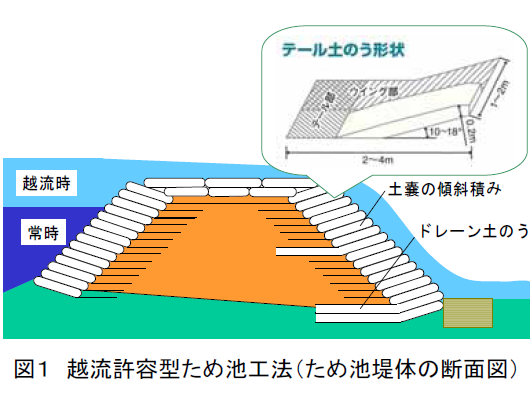

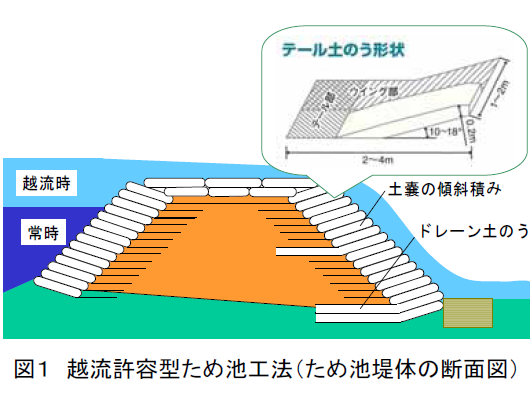

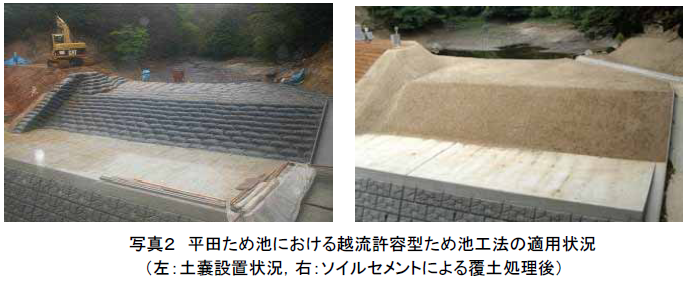

そこで、当研究所では、地震や洪水に強いため池工法の開発を進めてきました.研究過程では「テール」と呼ぶしっぽが付いた大型土嚢を傾斜して積むと、土嚢と堤体土の密着性が高まり、地震や越流に対しても土嚢が崩れないことを見出しました.この基礎技術をもとに施工性や耐久性に優れ、建設コストを縮減できる画期的なため池整備技術「越流許容型ため池工法」を開発しました.地域の重要な水資源であるため池は、新しい工法が導入されにくい面がありましたが、本工法の有効性と科学的な検証結果が認められ、2007 年能登半島地震の災害復旧事業に初めて採用されました.

2.新工法の特徴

- 「テールとウィングを連結した扁平状の大型土嚢」(以下、テール土嚢と呼ぶこととします)は、ポリプロピレン製で通常の土嚢の約10 倍の大きさを有し、土嚢にはテールとウィング

というシートが連結されています.(図1)

- このテールとウィングを堤体内に敷き込み、堤体土との一体化を図ります.

- 石垣のように土嚢を堤体内側に傾斜して積層する「傾斜積み工法」を採用し、通常の水平積みに比べて約2

倍の滑動抵抗(用語説明)を実現しました.実物を用いた震動実験では「傾斜積み工法」の土嚢堤体は震度7

相当(1,000cm/s2)の振動を加えても土嚢の積層構造が崩れないことを確認しました.

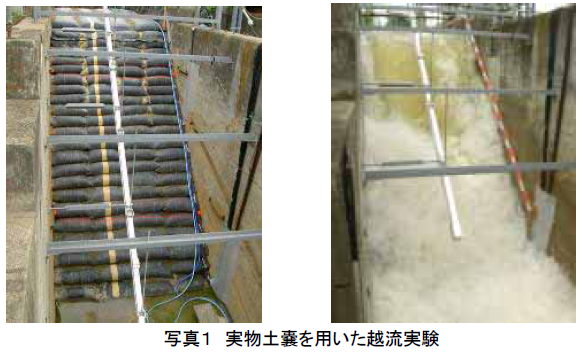

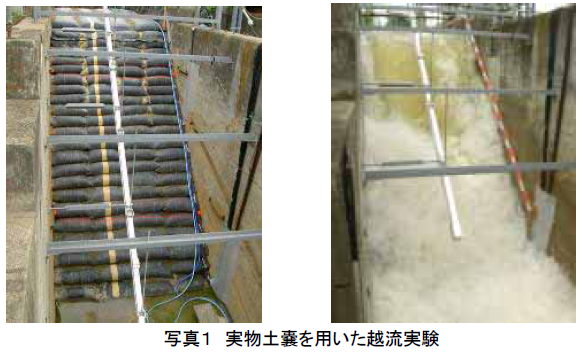

- 実物を用いた越流実験においては、一時的な洪水であれば、十分な耐侵食性能を有し、突発的な洪水に対して安全であることを確認しました.(写真1)

- 土嚢材は世界各地の現地材料で製作でき、軽量で運搬しやすいというメリットがあります.また、土嚢の中詰め材はどこでも入手が可能な土であり、特

殊な施工機械や技術を必要としません.そのため、日本国内だけでなく、開発途上国などでも普及しやすく、ため池や河川堤防などの土質構造物の構築のほか、

地球温暖化による異常気象や海面上昇に対応する災害防止技術としての活用が期待できます.

3.現地の被災状況と復旧方法

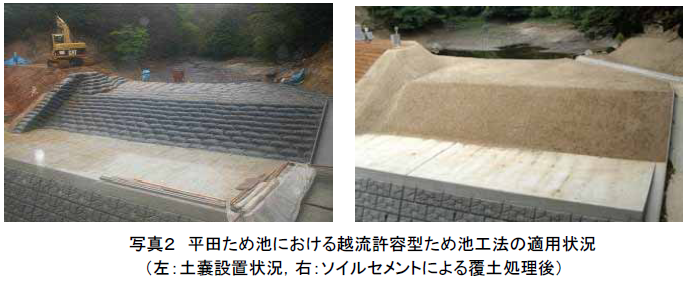

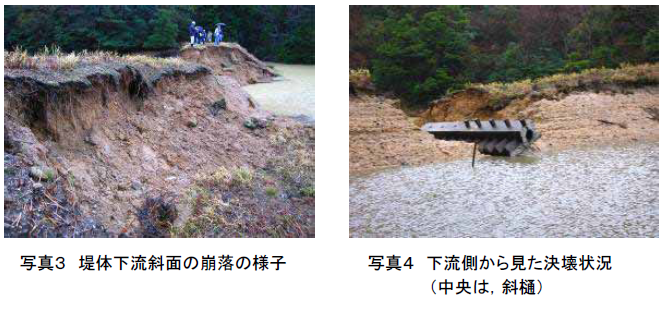

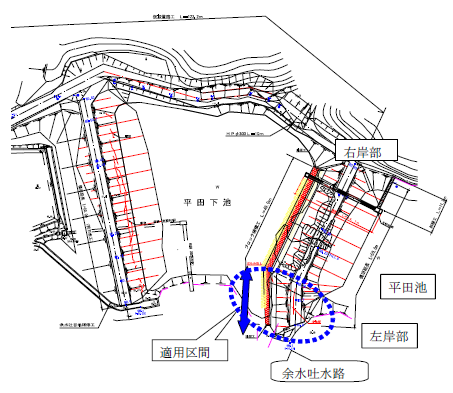

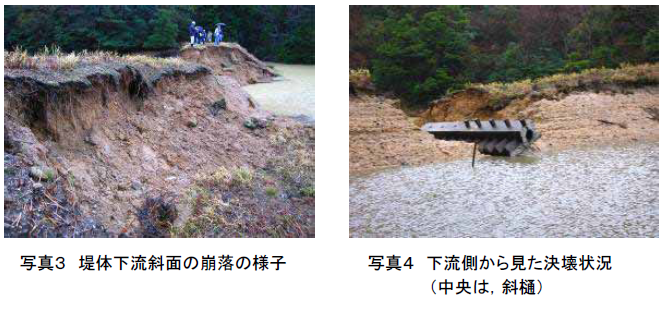

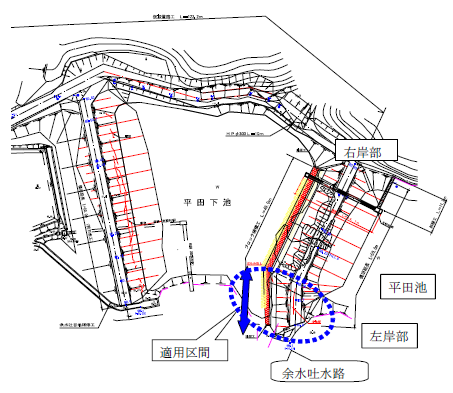

「平田ため池」は、能登半島の西部の志賀町(しかまち)にあり、下流には集落と農地が広がり、日本海側になだらかにつづく谷地形上に構築されています(図2).古くから地域の貴重な農業用水として利用されてきました.2007 年3 月25 日に発生した能登半島地震(M6.9)によって、堤体斜面が崩壊し、貯水機能を完全に喪失してしまいました(写真3、4).このため志賀町は、ため池の復旧事業(能登半島地震災害復旧事業)に取組み、耐久性に優れた「越流許容型ため池工法」を採用したいとの要望が当農研機構に伝えられ、これを受けて農研機構農村工学研究所が技術的な対応を行うこととなりました(図3).

復旧事業は2007 年10 月に着工し、2008 年5 月に完了しました.ため池堤体の構築に要した期間は2008 年3 月から4 月まで約2 ヶ月間でした.土嚢(一袋当たり重量200kg)は総計で約650袋を使用しました.堤体の下流斜面に15 段(写真2)、1 段には約25 個の土嚢を背面側に18°の傾斜を付けて敷き並べました.特別な施工技術を要しないため、1 日に平均して3~4 段の土嚢を積み上げることができました.土嚢の紫外線による劣化を防止するため、層厚50cm のソイルセメント(用語説明)で覆土処理を行いました.

復旧した平田池の諸元

- ため池の名称 平田ため池(石川県志賀町笹波地内 いしかわけん しかまち ささなみ ちない)

- 事業者名 石川県志賀町

- 堤高 10.5 m

- 堤長 60.0 m(うち14.6 m 越流許容型堤体の区間)

越流許容型ため池工法

4.長期的監視】

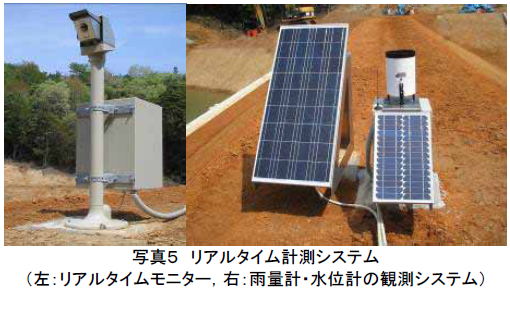

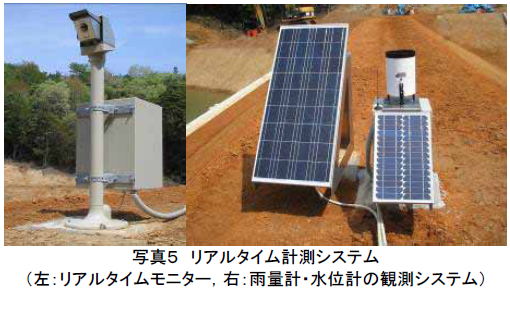

ため池の貯水位や越流状況を農研機構農村工学研究所からリアルタイムに観測できる計測装置(写真5)を現地に配備し、観測を開始しました.また、堤体の変形、水圧および土圧についても長期的な計測を行い、本工法の有効性を確認する計画です.

関連特許

本工法は、農林水産省「官民連携新技術研究開発事業(H14~H20)」の認定を受け、(独)農業工学研究所(平成18 年4 月1 日に新法人への移行に伴い、(独)農業・食品産業技術総合研究機構農村工学研究所に改称)と、三井化学産資(株)、東電設計(株)、(株)クボタで組織された新技術研究開発組合との共同研究により開発したものである. ( 特願2004-240318 、特願2005-239074、特願2005-239056、特願2006-33232)

用語説明

- 堤体

土砂を突固めて造った盛り土で、ため池の本体

- 越流

水が堰の上端を越えて流れること.

- 滑動抵抗

物体が置かれている面上を滑って移動する現象を「滑動」と呼び,ここでは,「滑動抵抗」とは土嚢と土嚢の間の滑り難さを表している.

- ソイルセメント

土とセメント,水を練り混ぜて作った,高い強度の土.改良土とも呼ばれる.

(参考)

- 堤体の越流:

台風などによる豪雨等により,ため池に貯留した水面がため池の高さより高くなり,ため池を越えて水がため池の外に流出する現象.

- コンクリート:

土、セメント、水に粗骨材(石),さらに必要に応じて加える混和材料を練り混ぜたもの.