<関連情報>

予算:農林水産省委託プロジェクト研究「粗飼料多給による日本型家畜飼養技術の開発」、「国産農産物の革新的低コスト実現プロジェクト(国産飼料分科会)」、「収益向上のための研究開発(自給飼料分科会)」

品種登録出願番号:第30993号(平成28年3月30日出願、9月9日出願公表)

新品種育成の背景 ・ 経緯

イネWCSは、水田を有効活用できるイネの利用法として注目されています。しかし、イネの籾(もみ)は牛の消化性が悪くそのまま排泄される割合が高いため、栄養の損失が問題になっていました。また、WCSの調製には乳酸菌のエネルギー源となる糖が必要ですが、籾を多く着ける従来品種ではイネの糖含有率が低いことも問題となっていました。

農研機構西日本農業研究センターは2010年に、穂が小さく茎葉に比べて籾の割合が極めて小さい品種「たちすずか」を育成しました。糖含有率も高く発酵性が優れ、良質のイネWCSが生産できることから、イネWCS用品種として関東以西の広い地域で普及が進んでいます。一方「たちすずか」は縞葉枯病に弱く、縞葉枯病多発地帯である北関東などでの栽培では、縞葉枯病を抑えるために農薬使用が必須で、生産コスト上の問題となっていました。また、農薬の苗箱施与を行っても生育後期には発病が認められる事例があり、栽培が困難という問題もありました。

そこで今回、「たちすずか」の優れた特性を持ちながら、縞葉枯病に対する抵抗性を合わせ持つイネWCS用品種「つきすずか」を育成しました。

新品種「つきすずか」の特徴

< 来歴 >

「たちすずか」と、縞葉枯病に強い「ホシアオバ」に由来する系統「多収系1066」を交配して育成しました。

< 特徴 >

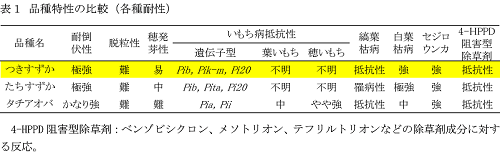

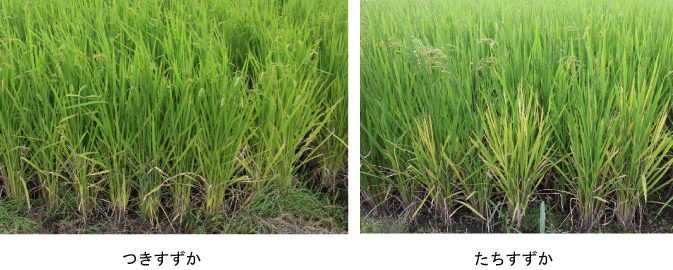

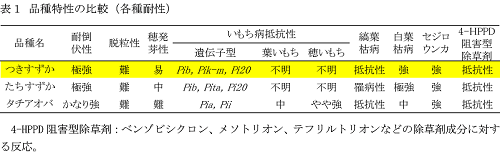

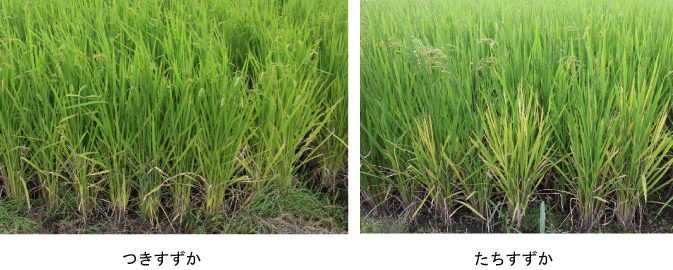

- 「つきすずか」は縞葉枯病に抵抗性を持ち、縞葉枯病多発地帯での現地試験においても「たちすずか」より明らかに発病が少ないことが確認されています(写真1、表1)。

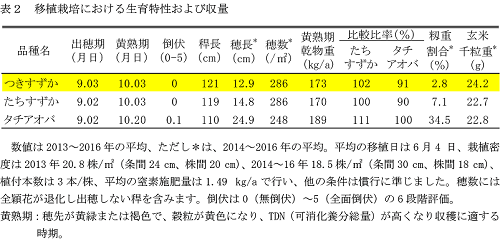

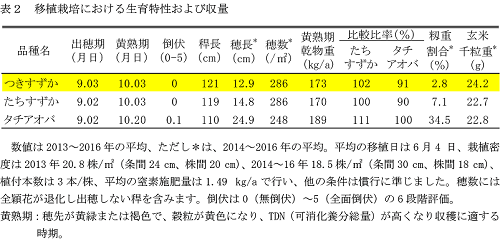

- ほぼ茎葉で構成される地上部の乾物収量は173 kg/aと「たちすずか」と同程度で、また全体に占める籾の重さの割合は「たちすずか」の7.1%の半分以下の2.8%です(表2)。また、近赤外分光分析により推定したTDN5) 収量は「たちすずか」並みです。

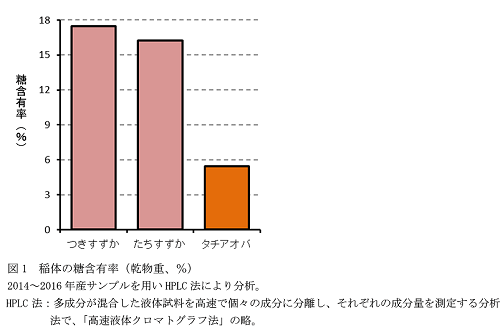

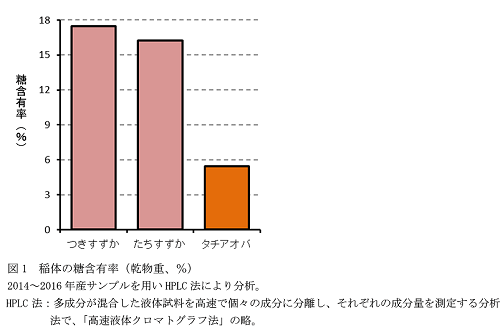

- イネの糖含有率は、従来品種「タチアオバ」の3倍以上で、「たちすずか」と同様の17%程度です(図1)。

- 「つきすずか」を微細断しながら収穫して高密度輸送を可能とする収穫機と、低温時でも発酵を促し変敗を防ぐ乳酸菌「畜草2号」を組み合わせた生産体系(以下URL参照)で、高品質で低コストなイネWCSの生産が可能です。

重点普及成果「高品質・低コストのイネ・ホールクロップ・サイレージ生産体系」http://www.naro.affrc.go.jp/project/results/juuten_fukyuu/2016/juuten02.html

< その他栽培特性および栽培上の注意点 >

- 関東以西で栽培できます。

- 育成地である瀬戸内沿岸部での出穂期は9月3日頃で「たちすずか」と同様です(表2)。出穂特性の日長反応性程度は「たちすずか」よりやや強く、移植時期が変動しても、出穂期の変動は小さく、育成地では8月末から9月上旬に出穂します。

- 稈長は120 cm程度と「たちすずか」と同様に長く、穂数も「たちすずか」と同様ですが、穂長は「たちすずか」よりやや短いです(表2)。

- 籾数が極めて少ないため、一般的な栽培法では採種が困難ですが、「たちすずか」用に開発された、晩植や疎植栽培を組み合わせた採種方法を用いれば300 kg/10a程度の種子を生産できます。

- 穂発芽しやすいため、採種を行う場合は適期に刈り取りを行う必要があります。

品種の名前の由来

「たちすずか」の子供であること、また日本の農業が耕畜連携の道をさらに'突き'進むことを願って命名しました。加えて、「たちすずか」に縞葉枯病抵抗性が'付いた'ことも示しています。

今後の予定 ・ 期待

「つきすずか」は、縞葉枯病が多発地帯である北関東の稲麦二毛作地帯で、「たちすずか」の栽培面積にあたる600 ha程度の栽培が見込まれています。また、多発地帯以外の「たちすずか」栽培地域での普及も期待されます。本品種と微細断飼料収穫機、低温時でも発酵を促し変敗を防ぐ乳酸菌「畜草2号」を組み合わせたシステムで、高品質で低コストなイネWCSの生産拡大が期待できます。

種子入手先に関するお問い合わせ先

農研機構西日本研究センター 企画部 産学連携室 産学連携チーム

TEL: 084-923-4107 FAX: 084-923-5215

利用許諾契約に関するお問い合わせ先

農研機構本部 連携広報部 知的財産課 種苗チーム

TEL: 029-838-7390 FAX: 029-838-8905

用語の解説

1) (イネ)縞葉枯病

イネ縞葉枯ウイルスによって引き起こされ、ヒメトビウンカによって媒介される病害。多発すると収量の減少につながります。また、ウイルスを保有したヒメトビウンカが増加し、地域の稲作へも影響します。ヒメトビウンカは麦類を好むので稲麦二毛作地帯で発生が多い傾向があり、近年は全国的に増加傾向にあります。

2) WCS(ホールクロップ・サイレージ)

子実だけではなく茎や葉も一緒に専用の機械で収穫し、乳酸菌などで発酵させた牛用の飼料。

3) たちすずか

穂が小さく、茎葉に比べて籾の割合が極めて小さいイネWCS用の品種。また、重心が低く、茎が固く強いため倒伏にとても強い品種です。飼料特性として、糖含有率が高く発酵性が優れ、繊維の消化性に優れ、TDN5)含量も高い特長があります。イネWCS用品種として関東以西の広い地域で普及が進んでいます。

4) 糖含有率

ブドウ糖、果糖、ショ糖の含有率の合計値。糖は乳酸発酵の基質となります。サイレージの調製においては、糖含有率が高いほど発酵性が良くなります。

5) TDN(可消化養分総量)

飼料に含まれる栄養のうち、消化・吸収される養分の割合または総量を示します。正確な数値は給与試験を行う必要がありますが、飼料成分の組成からも推定できるようにいくつかの計算式が作られています。

参考図

- 写真1 「つきすずか」の縞葉枯病多発地帯での草姿

- 注)撮影日:2016年10月4日 撮影場所:群馬県前橋市