研究のねらい

近年、雑草イネの発生(参考図1、2)が増加してきています。その原因として、これまでは、直播水稲栽培の普及が関係していると考えられてきました。しかし一部では、移植栽培を行う水田での雑草イネの発生も報告されていました。

そこで農研機構は、雑草イネの発生実態を確認するため、各地の雑草イネ発生水田を対象に、その栽培履歴を調査しました。

研究の内容・意義

1.雑草イネは移植栽培でも発生している

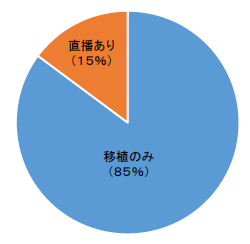

2015 年までに雑草イネによる被害が発生した東北・関東・東海・近畿地方の27 地区 (8県) を対象とし、雑草イネの発生を確認した時期や栽培方法の履歴などについて聞き取り調査を実施しました。その結果、23地区において、これまで、水稲作は移植栽培のみで、直播栽培は実施していないことが明らかになりました (参考図3) 。

現在広く使用されている水稲用除草剤では雑草イネに対する防除効果が不十分であり、さらに移植栽培においても雑草防除に十分な時間をかけることが難しくなったこと等が移植栽培でも雑草イネが発生してきた要因だと推定されます。

なお、これら雑草イネが発生した水田では、除草剤コストの増加、手取り労力・コストの増加、色彩選別機の導入によるコストや作業労力の増大など、収量以外にも様々な面で問題が生じています。

2.雑草イネは広い地域で2000年以前から発生していた

今回調査を実施した雑草イネ発生圃場のうち5 地区(4県)では、遅くとも 2000 年より前から雑草イネが発生していることが明らかになりました。「雑草イネは限られた地域でのみ発生している」というのがこれまでの認識でしたが、本研究により、雑草イネは広い地域で、十数年前から発生していることがわかりました。

3.被害防止のため早期警戒が必要

全国における直播栽培の普及面積はまだ2%程度にすぎず、大部分は移植栽培です。本研究により、移植栽培においても雑草イネへの警戒が必要なことが判明しました。

今後の対策

農林水産省「農業技術の基本指針」(平成29年改訂)に雑草イネ対策の必要性が初めて記載されました。

雑草イネの見分け方や防除対策について詳しくは、以下をご覧下さい。

発表資料

農研機構普及成果情報「雑草イネは水稲移植栽培でも問題化する」

参考資料

農林水産省 農業技術の基本指針(平成29年改定)II-(I)水田作

用語の解説

1) 雑草イネ:

水田に自生して雑草となるイネで、コシヒカリなどの栽培用品種と同じ植物種ですが、籾(もみ)が脱粒しやすい、赤米のものがあるなどの点で異なります。減収や品質低下の原因となるため防除が必要です。

雑草イネは脱粒しやすい性質があるため、放っておくと種子がほ場に落ちて、翌年以降に数百倍に増殖し、被害が益々拡大していきます。そのため、雑草イネを発見した場合には速やかに対策を実施し、被害を未然に防いでいくことが最も重要です。

参考図

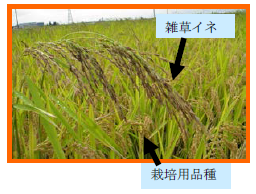

参考図1 雑草イネが発生した移植水稲栽培の水田(移植直後)

栽培品種の株間に生える雑草はすべて自然発生した雑草イネです。

このように移植水稲栽培でも雑草イネはまん延します。

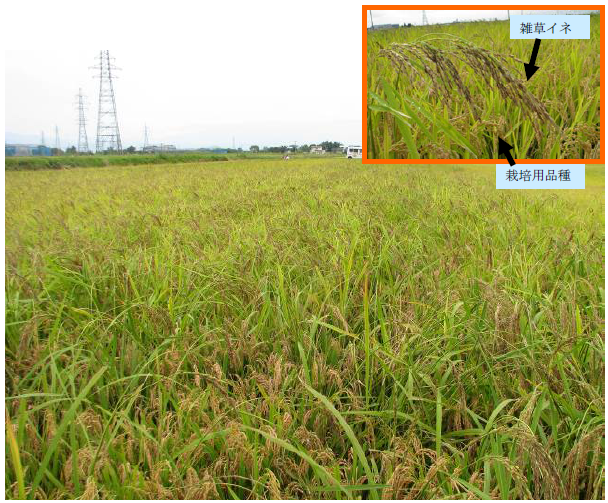

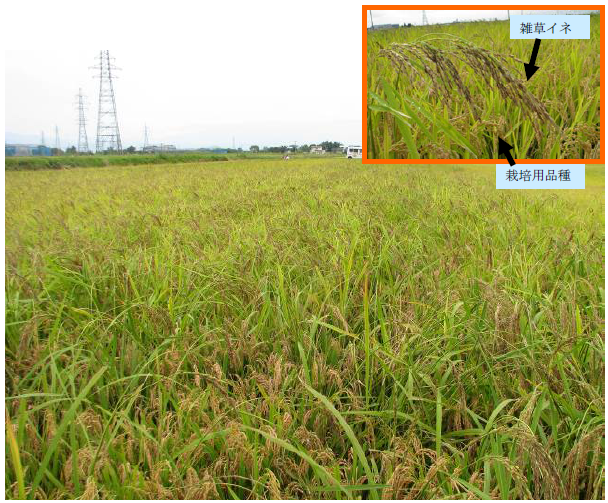

参考図2 雑草イネが発生した移植水稲栽培の水田(収穫直前)

黄金色の穂をした栽培用品種と比べ、草丈が高くこげ茶色の穂をしたイネが雑草イネです。写真に写るこげ茶色の穂はすべて雑草イネで、このように圃場全体に雑草イネが発生すると明らかに減収します。

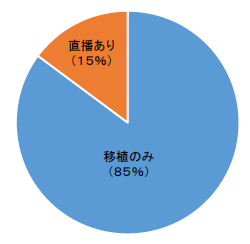

参考図3

雑草イネ発生地区における水稲作の栽培履歴

27 地区 (8 県) を対象とし聞き取り調査を実施したところ、85%にあたる23地区ではこれまでの水稲作は移植栽培のみで直播栽培の履歴はないことが明らかになりました。直播栽培の履歴があるのは15%にあたる4地区のみでした。