ポイント

農研機構では、ダイズの種子が過剰に水分を吸収すると出芽に障害が生じる現象を調べました。これまで、数時間から数日の冠水による障害のメカニズムに焦点があてられていました。本研究から10分から30分程度の短時間の冠水条件でも過剰に水分を吸収する特徴を持つ種子が存在し、出芽不良となる場合があることを明らかにしました。そのため、少しでも種子が冠水しにくい状況を作る播種技術等の有用性が明確化されました。

概要

播種されたダイズ種子が冠水1)や土壌の高水分条件に遭遇すると、出芽不良となります。特に、関東以南のダイズの播種の時期は、梅雨の多雨期にあたる場合が多いため、湿害による出芽不良は我が国のダイズ作の不安定化要因の一つとなっています。

これまでに、数時間から数日の冠水でダイズ種子の組織の崩壊等が生じる現象が指摘され、出芽不良等の原因とされていました。本研究では種子を一定時間冠水させた後に播種する実験にて、10分から30分程度の極めて短時間の冠水でも、冠水後に種子が出芽不良となる場合があることを発見しました。また、短時間での過剰な水分吸収による障害のメカニズムを明らかにするために、種子を冠水させたときの吸水種子の形態、吸水量や水の局在、その後の出芽との関係を調査しました。

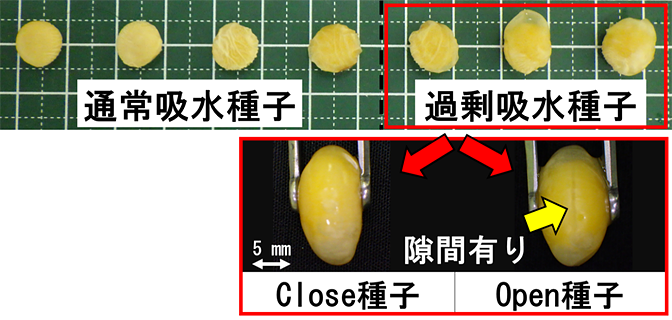

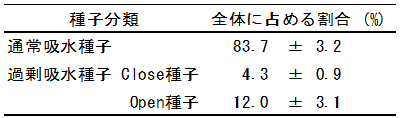

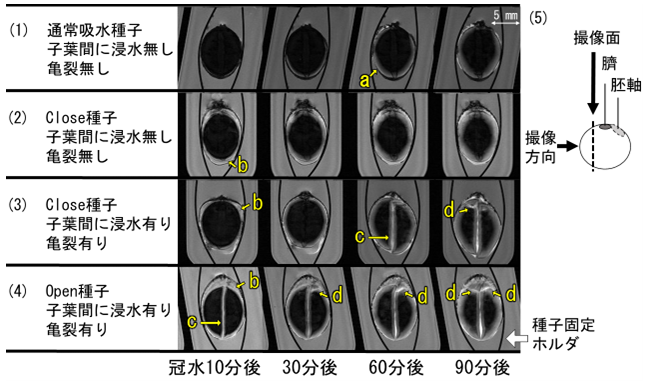

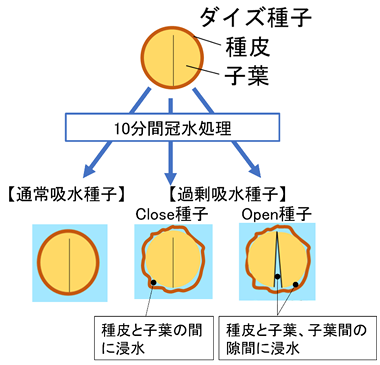

本研究では10分間の冠水処理後のダイズ種子の特徴を目視による形態の確認により3種類に分類、定義しました。具体的には、吸水にともない種皮2)が子葉3)から大きく剥離しない特徴を持つ【通常吸水種子】と、吸水にともない種皮が子葉から大きく剥離する特徴を持つ【過剰吸水種子】に分類しました。さらに、過剰吸水種子は子葉間の隙間が確認できないClose種子と隙間の確認できるOpen種子に分類できました(図1)。

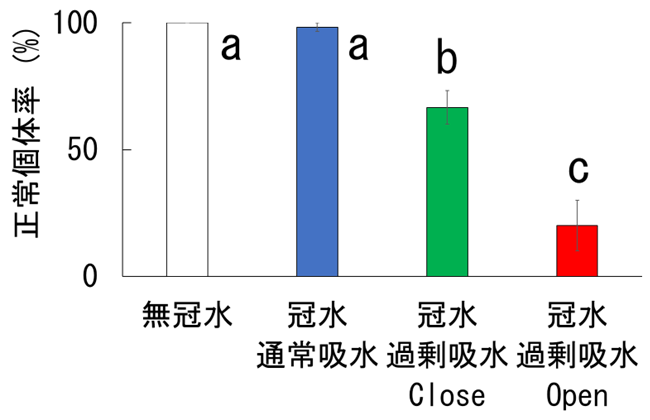

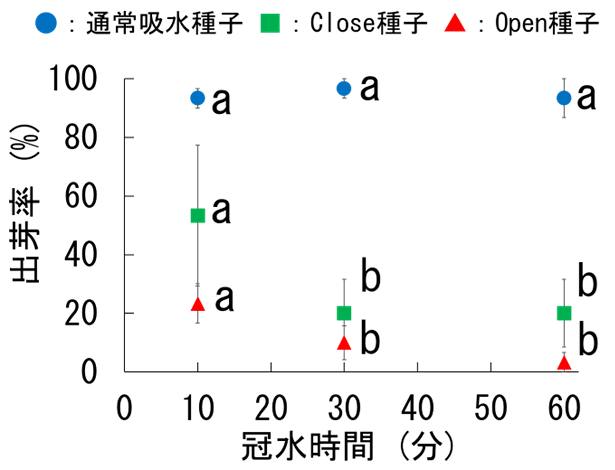

30分間の冠水処理後、通常吸水種子では90%以上の高い出芽率が維持されていましたが、過剰吸水種子では出芽率が30%以下に低下しました。MRI4)画像から子葉間の隙間への浸水と組織の亀裂が確認できるOpen種子への影響は顕著でした。

これらのことから、本研究では10分から30分程度の短時間の冠水条件であっても過剰吸水種子では、出芽不良となる場合があることを明らかにしました。また、同一品種、同一ロットの(一袋の中に入っている)種子において、子葉間への水の侵入の有無などの差により、種子の吸水量および吸水種子の形態に広い個体間差を生じることが分かりました。この結果は品種「里のほほえみ」の実験に用いた種子ロットの場合であり、品種や種子ロットによって結果が異なることも考えられます。本研究では従来の知見よりさらに短時間の冠水でもダイズの出芽率が低下することが明らかになりました。そのため、種子が少しでも冠水しにくい状況を作る播種方法が有効な対策技術です。近年、短時間に降る極端な大雨の発生回数が増加していることが知られていますが、例えば畝立て播種機で播種を行えば種子の冠水を容易に防ぐことができます。このように、種子が冠水するリスクを減少させることのできる播種技術等の有用性が明確化されました。また、本研究から冠水により出芽率が低下しやすい種子の特徴が明らかになりました。そのため今後、冠水に強い種子を選別するといった技術開発につながる可能性もあります。

関連情報

予算 : 農林水産省委託プロジェクト「センシング技術を駆使した畑作物品種の早期普及と効率的生産システムの確立」、運営費交付金

中尾 祥宏

関山 恭代