プレスリリース

(研究成果) 作業計画をシミュレーションするプログラムを開発

- 輪作体系における適切な作付計画策定の支援に向け、APIとして提供を開始 -

ポイント

農研機構は、水稲・麦・大豆の発育予測モデル及び各作業を競合なく配置するアルゴリズムを組み合わせて、輪作体系の作業計画をシミュレーションするプログラムを開発しました。本プログラムは、農業データ連携基盤「WAGRI」から「NARO栽培管理支援API20 : 作付計画支援」として提供が開始されました。農業アプリケーションを開発するICTベンダー等の皆さまは本プログラム(以降、作付計画支援API)をご活用いただくことで、複数の作目を組み合わせた輪作体系の作業カレンダーを作成する営農支援サービス等の開発が可能となります。本成果は、大規模な農業経営体の作付計画策定の支援に役立ち、経営効率や土地生産性の向上に貢献することが期待されます。

概要

土地利用型作物の輪作では、事前耕起、作付け作業(播種、移植)、刈取りなどの作業の競合回避や生産の安定化のために、複数年にわたって、どの作物・品種をいつ植えるかの作付計画を適切に立てることが重要です。また、農業経営体の大規模化に伴い、複雑化する作付計画の策定を支援することが求められています。農研機構は、水稲・麦・大豆を組み合わせた輪作体系において、作業の競合や遅延を避け、安定して作物を生産するための作業計画をシミュレーションするプログラムを開発し、API1)としてWAGRI2)から提供を開始しました。

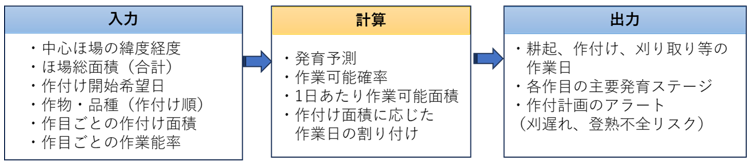

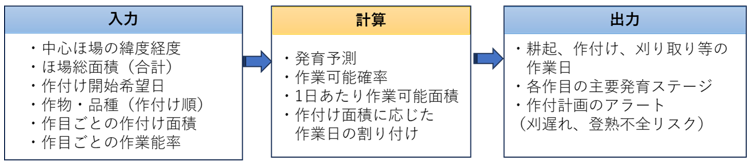

本プログラムは、ユーザーが入力した作付け開始希望日、作目・品種(作付け順)、作付け面積等に従い、耕起、作付け、刈り取り等の作業予定日を計算して出力することができます。本プログラムを用いることで、複数の作目を組み合わせた輪作体系の作業カレンダーを作成できるようになります。事前耕起、作付け作業や刈取り作業の可否は降雨に強く依存するため、本プログラムでは過去20年の降水量データから日ごとの作業可能確率を算出し、降雨が作業能率に与える影響を考慮します。また、いつ何haの作物が収穫適期を迎えるかを、作付け情報と水稲・麦・大豆の発育予測モデルを用いてシミュレーションを行い、作業日の計算に使用します。シミュレーションには、WAGRIからも提供されている水稲・麦・大豆の発育予測モデル3)をプログラム内部で用いており、3作物のべ約200品種に対応しています。さらに、刈遅れによる品質低下、秋冷による登熟不全リスクなどに関するアラートを提示することができ、作業計画として無理のない適切な作付体系に導く支援をします(図1)。

図1作付計画支援プログラムの計算フロー

図1作付計画支援プログラムの計算フロー

作付計画支援APIは、法人・企業等が開発・運用する営農支援サービス等の事業に活用いただくことができます。利用可能な形式は、WAGRIから提供を開始したAPIに加えて、Pythonで記述されたプログラム(農研機構職務作成プログラム)があります(利用方法は「作付計画支援APIの利用方法」参照)。本プログラムを用いて、輪作体系での品種組み合わせや経営規模拡大において生じる作業競合を回避し、効率的な作付計画の策定を支援することで、経営効率や土地生産性の向上に貢献することが期待されます。

関連情報

- 生物系特定産業技術研究支援センター : 国際競争力強化技術開発プロジェクト 1. 革新的スマート農業技術開発 (2) 革新的営農支援モデル開発

- 栽培管理支援システム・メッシュ農業気象データ開発コンソーシアム「水稲・小麦・大豆の栽培管理支援システムVer.3とメッシュ農業気象データ取得ツールの開発(1-2) 輪作体系提示APIの開発」

- 特許 : 特開2024-152639

- 農研機構職務作成プログラム : 「栽培管理支援API20 : 作付計画支援」

問い合わせ先など

研究推進責任者 :

農研機構 中日本農業研究センター

所長橘田 和美

研究担当者 :

農研機構 中日本農業研究センター転換畑研究領域

上級研究員大角 壮弘

上級研究員吉田 ひろえ

広報担当者 :

農研機構 中日本農業研究センター

広報チーム長田口 和代

詳細情報

開発の社会的背景と研究の経緯

作物の栽培において、水稲の「幼穂形成期」、「出穂期」、「成熟期」や、小麦の「茎立期」、「開花期」といった作物の主要な発育ステージは、追肥、病害虫防除、収穫等の作業時期の参考になります。従来、生産者は経験的に各作物・品種の発育ステージを予測しながら栽培計画を立ててきました。しかし、近年の気候変動に伴って作物の生育環境も大きく変化し、経験的な予測よりも生育や作業適期が大幅に早まるなど、問題が多発しています。また、担い手への農地の集中や経営の大規模化に伴い、リスク回避や作業時期の分散のために、発育特性の異なる複数の作物・品種を組み合わせて栽培することが重要になっています。

農研機構ではこれまでに、水稲・麦・大豆の発育予測モデルを開発し、3作物のべ約200品種について作付け時期と気象条件に応じた発育予測情報を取得できるようにしました。本研究では、これら発育予測モデルのプログラムと、降雨による作業能率の変動を考慮しながら競合なく各作業を配置するアルゴリズムを組み合わせることで、水稲・麦・大豆の輪作体系の作業日を計算するプログラムを開発しました。

研究の内容・意義

作業カレンダーの作成方法とプログラムの仕組み

■プログラムに入力する情報

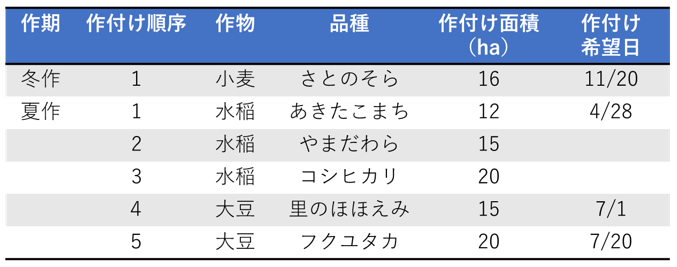

本プログラムは、最大で3年間5シーズン(夏作-冬作-夏作-冬作-夏作)までの作付け作業計画のシミュレーションが可能です。ユーザーは、中心的なほ場の緯度・経度やほ場総面積、栽培する作物・品種とその順序、作付け面積、作付け開始希望日、経営体の各作業の作業能率(ha/日)等を入力します(表1)。作業機が複数台ある場合、例えば1台あたり3ha/日の耕起作業を同時に2台で行うのであれば、作業能率に6ha/日と入力することで経営体の作業能率を考慮することができます。しかし、複数の作業を同時に実施する(例 : 作業員が数人いて作目Aの収穫と作目Bの作付けを同時に行う)作業計画の作成には対応していません。なお、各作業が可能な限界降水量(mm/日)も入力できますが、プログラムに内部値があるため、入力せずとも計算を実行することが可能です。

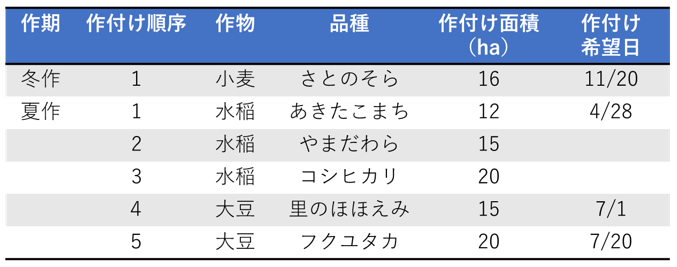

表1プログラムの入力情報(例)

■作業カレンダーに各作業を割り付けるアルゴリズム

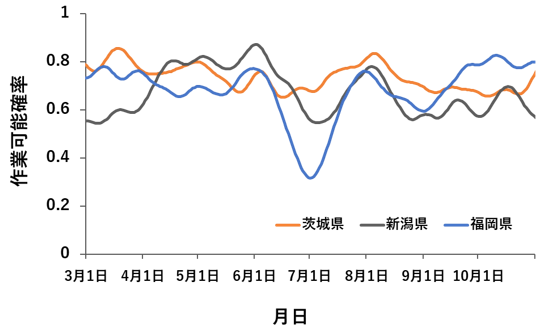

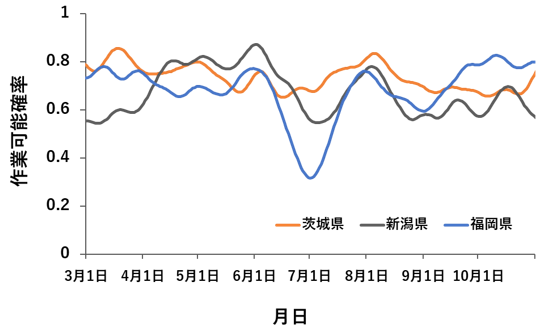

プログラムでは、入力された位置情報からその地点の1kmメッシュ気象データを取得し、発育予測モデルを用いて、作付け日以降の発育ステージを計算します。また、過去20年の降水量データと各作業が可能な限界降水量に基づいて、日ごとの作業可能確率を算出し(図2)、ユーザーの作業能率(ha/日)と掛け合わせることで、1日当たり作業可能面積(ha/日)を算出します。そうすることで、降雨が作業能率に与える影響も考慮することができます。発育予測の結果と算出された1日当たり作業可能面積を基に、各作業の実施日が出力されます。

図2過去20年間の降水量から算出した耕起作業の作業可能確率の推移(例)

プログラム内部で、作業可能確率とユーザーの作業能率(ha/日)を掛け合わせることで、1日当たり作業可能面積(ha/日)を算出します。

図2過去20年間の降水量から算出した耕起作業の作業可能確率の推移(例)

プログラム内部で、作業可能確率とユーザーの作業能率(ha/日)を掛け合わせることで、1日当たり作業可能面積(ha/日)を算出します。

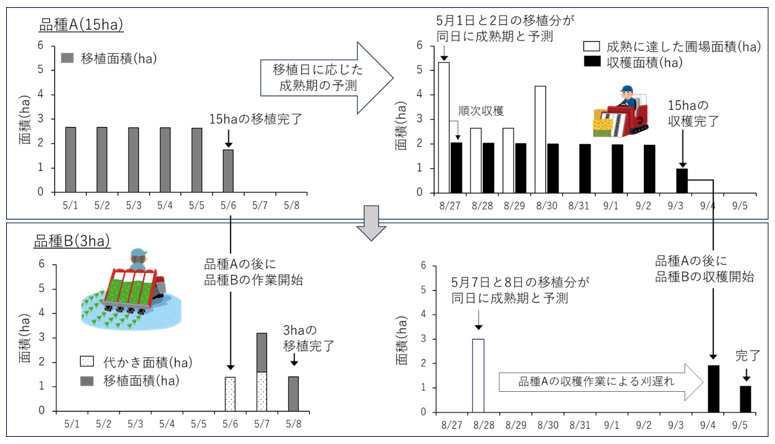

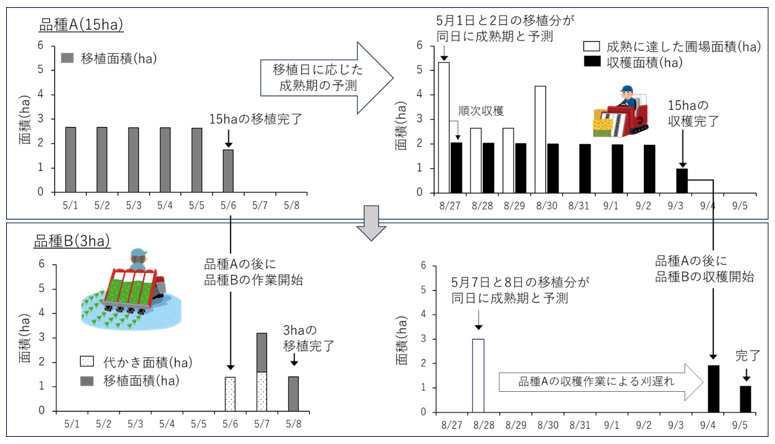

水稲の移植作業を例に作業カレンダーへの割り付け方法を説明します(図3)。

- ①品種Aの移植作業は、日ごとの作業可能面積の積算値が品種ごとに入力した作付け面積に達すると移植が完了したと見なされます(左上 : 灰色バー)。

- ②品種Aの移植が完了すると、次の品種Bの移植作業の割り付けを開始します(左下 : 灰色バー)。

- ③移植日に応じて、収穫適期の目安となる成熟期を発育予測モデルにより予測し、成熟に達するほ場面積を算出します(右上 : 白バー)。成熟に達したほ場から、刈取り作業をカレンダーに割り付けます(右上 : 黒バー)。品種AとBで成熟期(白バー)が重複すると、プログラムでは作業が競合しないよう先に成熟期に達した品種Aの刈取り作業の割り付けを優先して行い(右上 : 黒バー)、その作業が完了後に、品種Bの刈取り作業日を割り付けます(右下 : 黒バー)。

上記の計算において、収穫適期より刈取り作業日が作物ごとに設定した基準日数以上遅れると、倒伏や減収、品質低下のリスクが高まる、いわゆる「刈遅れ」になります(図3右下)。本プログラムには「刈遅れ」などのリスクが発生する作業箇所にアラートが発出される機能もあります(次項で説明します)。

図3水稲栽培を例にした作業カレンダーへの割り付け方法

図3水稲栽培を例にした作業カレンダーへの割り付け方法

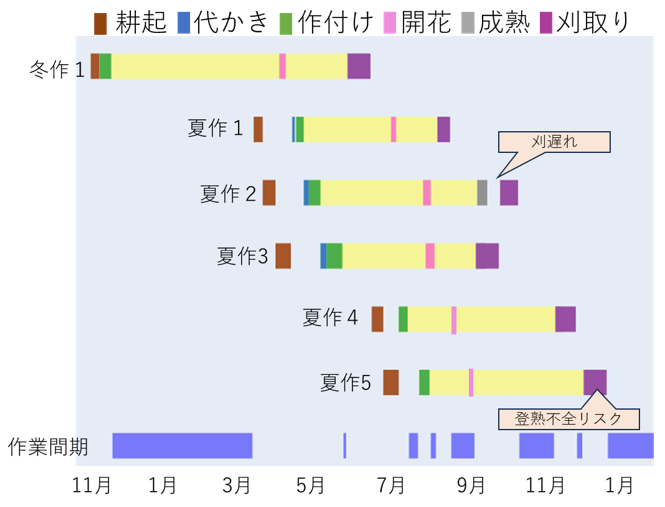

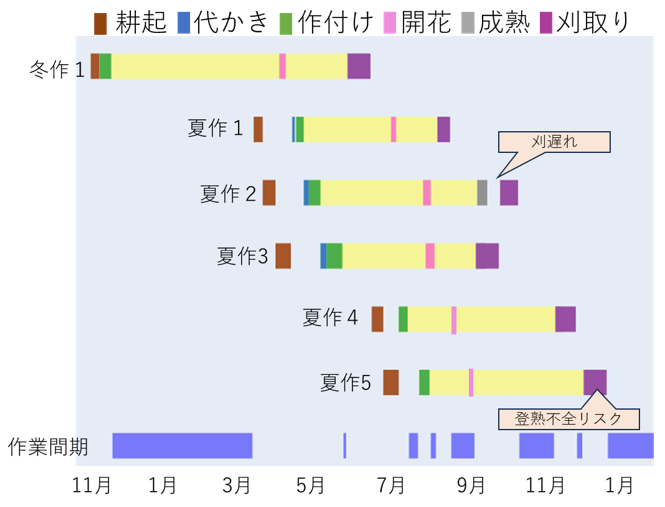

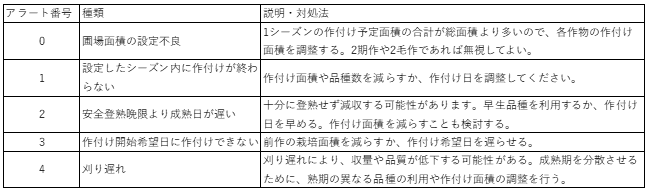

■出力される作業カレンダー(例)とアラート機能

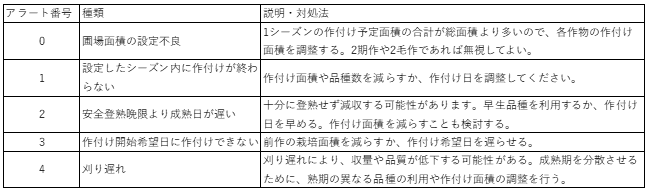

サービス提供者は、プログラムから出力される数値情報を組み合わせることで、例えば図4のような作業カレンダーを作成することができます(APIそのものに作図する機能はありません)。プログラムは、作業と同時に出穂期のような主要な発育ステージを出力しますので、追肥や病害虫防除の計画に役立てることができます。プログラムでは、前述の「刈遅れ」や、成熟期が遅く秋冬の低温にあたる場合には「登熟不全」など、リスクが発生する作業箇所(何作目、何番の植え付け作物か)とアラートの種類(表2)が数字情報として発出されます。ユーザーはアラートの位置や種類を参考に、入力情報を修正してシミュレーションを行い、作付計画の改善を行うことができます。

図4プログラムの出力情報から作成した作業カレンダーのイメージ

図4プログラムの出力情報から作成した作業カレンダーのイメージ

冬作1~夏作5の表記は表1に対応する。

表2プログラムから出力されるアラートと対処方法

作付計画支援APIの利用方法

本プログラムのAPIとしてのご利用は、WAGRIのHP(https://wagri.naro.go.jp/)からお申し込みください。

職務作成プログラム(Pythonで記述)の利用を希望される方は、農研機構のHP(https://www.naro.go.jp/inquiry/program.html)からお問い合わせください(プログラム詳細 : https://www.naro.go.jp/collab/program/laboratory/carc/166698.html)。

今後の予定・期待

今回、提供を開始した作付計画支援APIを用いて、ICTベンダーや農機メーカーがアプリ等として提供することで生産者へ普及され、経営の規模拡大や人手不足の軽減に貢献することが期待されます。今後は飼料用トウモロコシなど適用作物の拡大を行っていきます。

プログラム内部値の限界降水量はかなり以前の統計データを用いており、また作業可能確率はほ場の排水性の影響を受けるため、今後精度検証を行い、プログラムの改良に務める予定です。

用語の解説

- API

- APIとは「Application Programming Interface」の略で、アプリケーション同士が情報をやり取りするためのインターフェースです。異なるソフトウェアやサービスが連携するための「共通の言語」のようなものです。

[概要に戻る]

- WAGRI

- WAGRIとは、気象や農地、収量予測など農業に役立つデータやプログラムを提供する公的なクラウドサービスです。ICTベンダーや農機メーカーは、WAGRIの会員になることで、さまざまな農業関連データやプログラムを適宜組み合わせて、生産者の生産性と収益性を向上させるWebサービスやアプリケーションを簡単に開発し、Webサイトやスマートフォンを通じて提供することが可能です(https://wagri.naro.go.jp/)。

[概要に戻る]

- 発育予測モデル

- 基本的な発育予測モデル式には、気温と日長を説明変数とする関数を採用しています。作物の発育ステージの進展は高温で早く進むなど、気象条件の影響を受けるため、その年の気象データを入力情報とすることで、作業計画のリアルタイム更新が可能です。

[概要に戻る]