背景と概要

本年、九州の暖地を中心にいくつかの産地でニホンナシの発芽不良が認められました。ニホンナシの発芽不良は、施設栽培樹を中心にこれまでも局地的にみられていますが、露地栽培樹において比較的広い範囲に発生したことはほとんどありません。このため、農研機構 果樹研究所では、症状の特定や原因を究明するため、全国の果樹関係公立研究機関の協力を得て、発生状況を調査しました。

症状

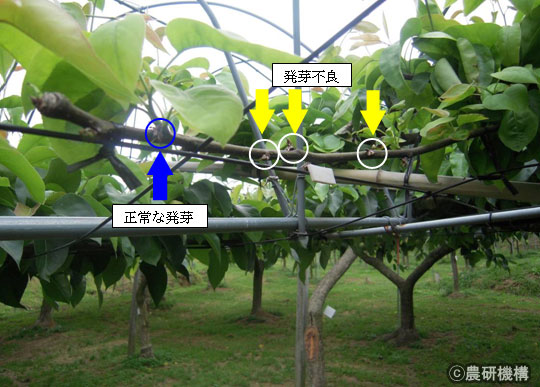

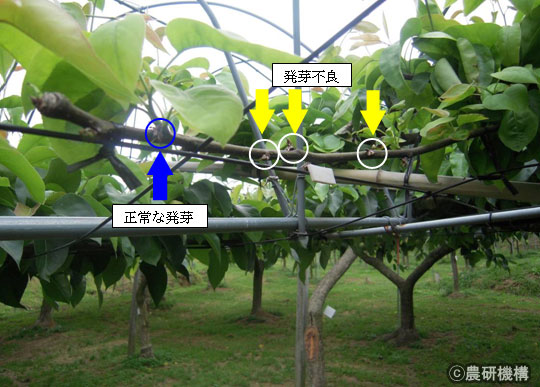

典型的な症状は、主枝の先端に近い部分にある長果枝の一部の芽が発芽しない(図)、あるいは遅れて発芽するが開花しないというものです。症状は、(1)「発芽遅れ」、(2)「芽枯れ」または「葉芽のみ遅延して発芽」、(3)「枝枯れ」の3症状に分類されました。ほとんどの地域では枝枯れの発生は認められず、枝枯れの発生が認められた地域でも多くの場合、発生は園内の一部の樹に限られていました。また、比較的発生が多い地方であっても、発芽不良樹の発生はごく一部の園地に限定されており、これらのことから収量等本年のナシ生産全体に与える影響はほとんど無いものと考えられます。なお、結実した果実の品質には全く影響はありません。

図 ナシの発芽不良の典型的な症状(2009年5月撮影)

発生原因の推定

本症状の発生には気象的・生理的な要因が深く関わっていると考えられます。気象的要因としては芽や枝の凍害(用語の解説参照)が挙げられます。ごく一部の地域ではこれに加えて冬季の低温不足も考えられます。凍害・低温不足に加えて樹勢低下等の生理的要因が発生を助長していることも考えられます。なお、原因をより明確にするためには、次年度以降の発生状況を注視していく必要があります。

当面の発生予防対策

凍害、低温不足のいずれに対しても、樹勢を向上させることが重要であり、このため、土壌改良、排水対策、適正着果量の厳守、堆肥の局所施用などを図る必要があります。

用語の解説

「凍害」について

果樹の凍害とは樹が限界温度以下の低温に遭遇した場合に芽や枝条等に発生した障害のことです。樹の耐凍性は低温によって高まり、高温で下がるため、凍害の限界温度は時期や気温の影響で変化します。一般的には次の3タイプに分けられます。

- 初冬期型:秋季の高温により、枝の耐凍性が最大値まで発揮されないまま、冬季の低温に遭遇したことにより発生する凍害

- 厳冬期型:厳冬期に異常な低温により発生する凍害

- 早春期型:発芽直前の天候が周期的に変化し、大きな寒暖差により発生する凍害

このうち1.と3.は気温が高い年に、2.は低い年に発生しやすいものです。本年は顕著な暖冬であり、また、関東から九州においては2月から3月中旬にかけて顕著な高温となりました。したがって、2.は該当せず、3.ないし1.が原因と考えられます。