背景と経緯

温暖化は農業にも様々な影響を及ぼしており、温暖化に伴い穀物の収量などがすでに増減し始めていることが世界各国から報告されています。しかし、消費者の関心の高い、青果物の食味に対する影響は明らかにされていませんでした。特にリンゴでは温暖化の進行による着色不良や高温障害の多発による収量低下が指摘されていますが、味への影響は不明なままでした。

このような影響を明らかにするには、同一条件で栽培された同一品種の食味を数十年の長期にわたって把握する必要がありますが、条件のそろったデータは世界的にも非常に限られており、食味に関する解析が進まない原因になっていました。しかし、‘ふじ’ などわが国の主要なリンゴ品種については、産地の公立試験研究機関が古くから精度の高い品質調査を継続していることから、これらのデータを活用することで、温暖化がリンゴの食味に及ぼす影響を解明することに成功しました

研究の内容・意義

長野県果樹試験場および青森県産業技術センターりんご研究所が30~40年にわたって蓄積してきたリンゴ‘ふじ’等の品質データと気象データを詳細に分析し、次のことを明らかにしました。

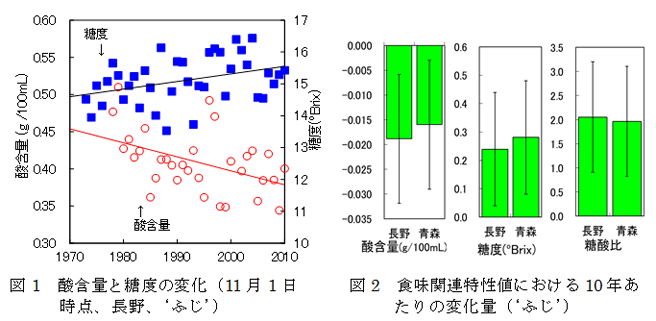

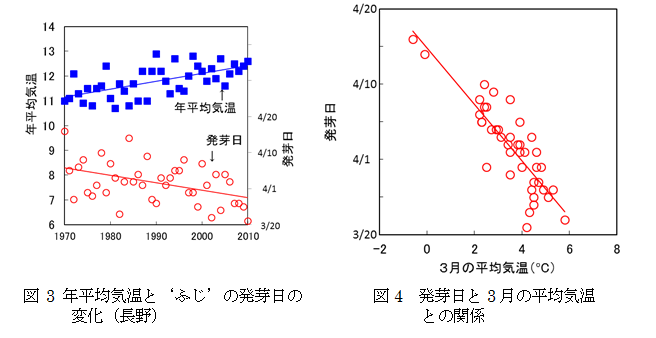

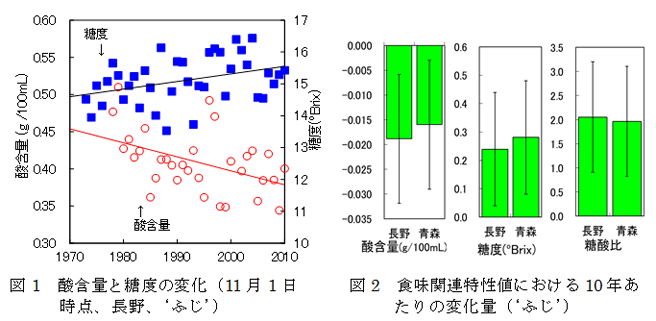

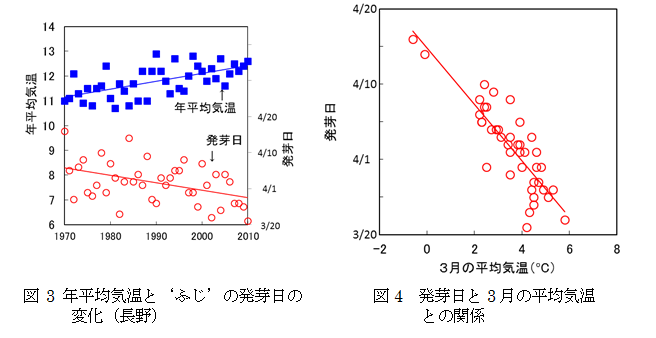

この期間における果実品質の変化を同一の収穫日(暦日)で比較すると、長期的には、酸含量は減少し、逆に糖度は増加する傾向にあり、糖酸比は上昇していました(図1、2)。つまりリンゴの食味は徐々に甘く感じられるようになってきています。長野の‘ふじ’の場合1970年からの40年間で酸含量は0.08 g/100mLの減少(1970年は0.45g/100mL)、糖度は1.0ºBrixの上昇(同14.6ºBrix)でした。一方、果実の硬度やみつの入り方は徐々に低下していました。年平均気温は、過去30~40年間上昇する傾向にありました(図3)。

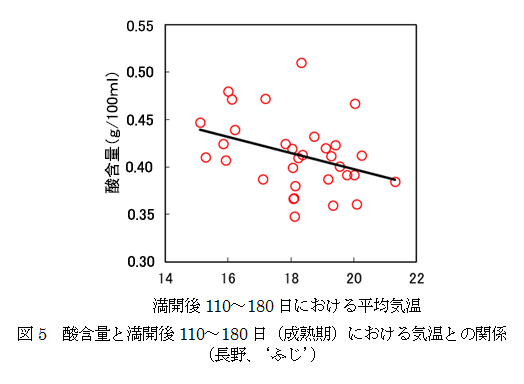

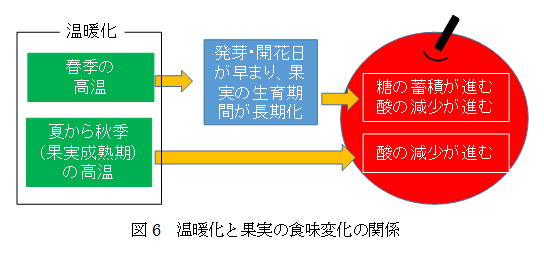

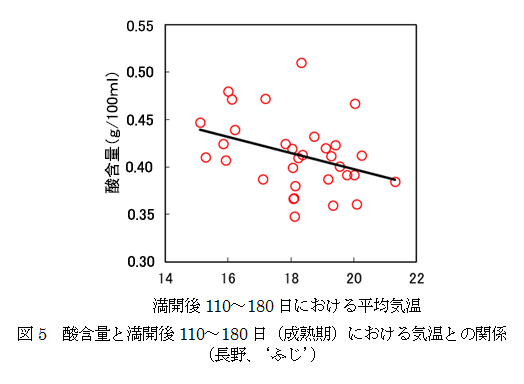

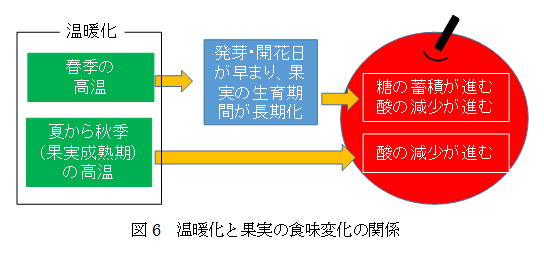

リンゴの生育に及ぼす気温の影響をさらに詳細に解析した結果、このような果実品質の変化は、温暖化に伴い、発芽や開花が早まり(図3、4)、果実の生育期間が長くなっていること(生育期間が長いほど酸が減り、糖が増えます)と果実の成熟期の温度が高まることが酸含量の減少を早めていること(図5、これまでに人工気象室等で行なわれた研究からも、酸含量は成熟期の気温が高いほど減少することが知られています)に起因するものと推定されました(図6)。

なお、リンゴの収穫日は暦日のほか、満開後日数、果皮色、デンプン含量等を指標として決定されますが、どの指標を基準として比較しても、概ね酸含量は低下し、糖酸比は増加する傾向にありました。リンゴの食味は気象条件だけでなく栽培方法などにも左右されますが、全体的に見れば、温暖化に伴い甘味が増しているものと考えられます。

今後の予定・期待

温暖化は私たちが気づかないでいるようなところにも思わぬ影響を及ぼしています。しかし、このような影響を科学的に示すデータは極めて限られています。私たちは、様々な果樹においてどのような影響が現れているのかを詳細に調べることにより、高温障害など目に見える明らかな影響だけでなく、長期にわたる品質の変化など実感しにくいような影響も明らかにしてゆきます。

また、リンゴについては、温暖化に伴い甘味が増すことを踏まえ、高温耐性はあるものの酸味が強い品種の活用など、これまでの高温障害対策とは異なる新しい温暖化適応対策にもつながります。

用語の解説

糖酸比:果実の中の糖の濃度が高いと甘く感じますが、酸含量が多いと同じ糖度であっても酸っぱく感じられます。そこで、糖の濃度を酸の濃度で除した値(糖酸比)が、人が感じる果物の甘さの指標としてよく用いられています。