開発の社会的背景

近年の温暖化により、多くの作物の生育が早まっています。急激な早期化は、生育に応じて行う肥料投入や農薬散布などの作業時期が集中する原因となり、生産者の栽培管理の負担が増える原因になります。毎年の生育が早まるなら、品種や作物の選定や地域の輪作体系を再検討する必要があります。そのため、温暖化に伴う生育変化を明らかにすることは重要です。

研究の経緯

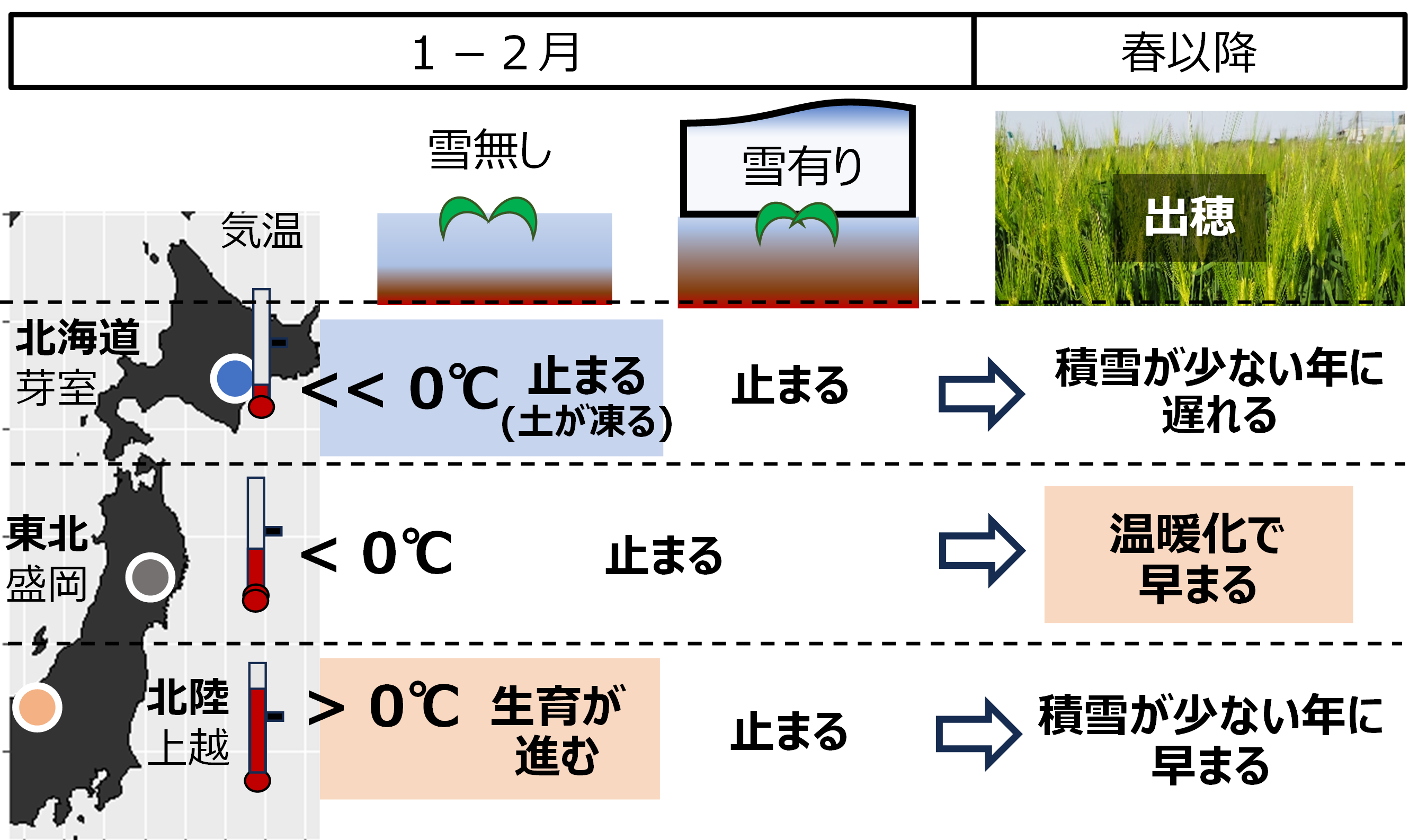

大麦や小麦は、他の主要作物よりも低温に強い作物です。0℃以下では生育を停止して低温に耐える能力があります。秋に種をまき、ある程度の生育後に越冬期間を経て、気温が0℃以上になると越冬後の生育が始まり、春から初夏にかけて収穫します。また、日本の積雪地帯では、数か月間を雪の下で過ごしても病気や凍結に耐えられる品種を導入することで、世界でも稀な多雪地域での麦類の栽培が可能になりました。現に、小麦は北海道、六条大麦は北陸が主要産地です。

研究の内容・意義

北海道(芽室町)、東北(盛岡市)、北陸(上越市)に所在する農研機構の各研究拠点における気象観測露場2) のデータと、大麦品種「ミノリムギ」など3品種の麦類の出穂期調査のデータを用いて、次のことを明らかにしました。

1.温暖化傾向や積雪と麦類の生育の早晩との関係

1-1.各研究拠点の冬から春の温暖化傾向の評価

各研究拠点の気象観測データの気温の経年変化を解析したところ、3月から4月にかけて温暖化傾向が見られ、10年ごとの気温上昇は北海道で1.1℃、東北で0.8℃、北陸で0.5℃でした(図2) 。一方、1月から2月には明確な温暖化傾向は見られませんでした。

図2 北海道・東北・北陸の2か月平均気温(●が1-2月、〇が3-4月の気温)

1-2.温暖化傾向の評価結果と麦類の出穂期調査のデータを用いた生育の早晩の評価

一般に、北半球では緯度が高いほど温暖化の影響が大きく、北海道は、3地点の中で3-4月の気温上昇が10年で1.1℃と最も上昇していましたが(図2) 、小麦品種「キタノカオリ」の生育は遅れ、温暖化と生育の早期化との関係は見られませんでした(図3) 。近年、平均気温が0℃以下の12月に積雪が無い年が増え、土が初冬から春まで凍り続ける影響で、3-4月の地温が0℃以上になるまで時間がかかることが原因と考えられます。

➁東北:温暖化に伴い生育が早期化

東北では、3-4月の温暖化傾向が大麦品種「ミノリムギ」の出穂を早め、出穂が10年で4.9日のペースで早まっていました(図3中) 。積雪期間が終わるこの時期の東北の平均気温は0℃以上で、積雪の多少にかかわらず、気温が高いほど生育が進みます。小麦品種「ゆきちから」も出穂が10年で4.3日早まっており、早期化は麦類に共通していました。

➂北陸:温暖化と生育の早期化との関係は見られないが、積雪減少に伴い生育が早期化

北陸では、3月から4月にかけて温暖化傾向があるものの(図2) 、気温上昇と、大麦品種「ミノリムギ」の生育の早期化との関係は見られませんでした(図3下) 。 (図4) 。

図3 北海道(芽室町)、東北(盛岡市)、北陸(上越市)の麦種の出穂日(北海道は小麦品種「キタノカオリ」、東北・北陸は大麦品種「ミノリムギ」)

図4 東北と北陸の大麦品種

2.成長点温度を用いた生育の早晩の推定

1-2月の間に雪が多い年は、大麦・小麦は雪の下にあり、雪の下の温度の影響を受けます。積雪は空気を多く含み、断熱材の役割を果たすため、積雪期間中は気温が上がっても大麦・小麦のある積雪下の温度は0℃以下の低温に保たれます。そのため、雪の多い年は、雪が少ない年と比較すると出穂が遅くなり生育が遅れます。(図5) 。気温を使った場合の出穂期の推定誤差は7.7日でしたが、成長点温度を使った場合の推定誤差は4.0日まで改善されました。なお、品種は「ミノリムギ」で、実際の出穂期は、北海道5年間、東北21年間、北陸25年間の調査結果です。

図5 調査で得られた実際の出穂期と気温 (左)と成長点温度 (右)を使って推定した予測出穂期 今後の予定・期待

将来予測では、全国的に積雪期間や積雪量は減少傾向が予想されています。本成果は、雪の降り方など冬の気候の地域的な差により、同じ品種でも、温暖化の影響の現れ方が異なることを明らかにしました。今後、入手しやすい気象データから地温を推定し、多くの地域で正確な生育予測を行う方法を開発する予定です。これにより、より正確な生育予測に基づいた営農管理情報の提供や気候変動の影響予測への応用が期待できます。積雪を考慮した成長点温度の推定と組み合わせることで、積雪地帯の麦類の生育時期の予測精度が向上すると期待できます。

用語の解説

成長点温度

麦類が温度を感じる位置は成長点であり、その位置は麦の穂が作られるまでは根の組織が集まる部分にあることから、越冬前後の期間の成長点の位置を地表面から深さ2cmと仮定しました。この位置の温度を、気温、積雪、深さ10cm地温の測定結果から推定しました。

[ポイントへ戻る]

露場

周囲の人工物の影響を受けないよう配慮した、気象観測のために整備された屋外の場所で、平地の芝生の上で観測を行っています。

[研究の内容・意義へ戻る]

発表論文

Shimoda Seiji, Shimazaki Yumi, Ikenaga Sachiko, Kawakita Satoshi, Nakajima Miyuki, Seki Masako, 2024. Uneven changes in air and crown temperatures associated with snowpack changes affect the phenology of overwintering cereals. Science of the Total Environment, 953, 175750,

https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2024.175750