プレスリリース

(研究成果)ドローンによるスクミリンゴガイ被害予測に基づく省力的な防除システムを開発

- 被害予測マップ自動作成と薬剤のスポット散布 -

ポイント

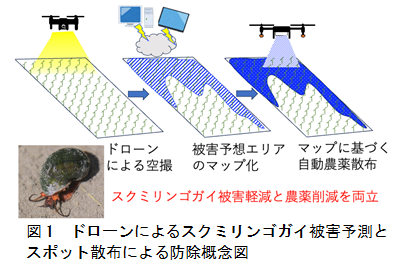

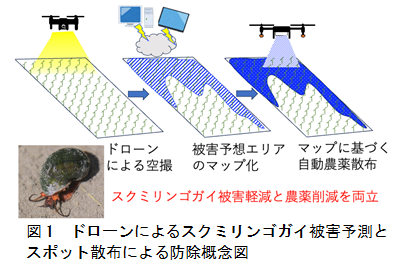

農研機構は、スクミリンゴガイによる水稲被害の発生予測マップを自動作成し、そのマップに基づいて薬剤をスポット散布できるドローン防除システムを開発しました。スクミリンゴガイは、主に九州から関東までの広範囲に生息しており、水稲の初期生育期に水深が深いエリアで食害が発生しやすくなります。本成果により、食害が予測されるエリアのみに薬剤を散布することで、田植え後の農繁期において省力的かつ効率的にスクミリンゴガイの被害を軽減できます。みどりの食料システム戦略が掲げる2030年目標のうち化学農薬使用量(リスク換算)の10%低減にも貢献します。

概要

スクミリンゴガイ(通称:ジャンボタニシ1))は淡水性の巻き貝で、植物防疫法に基づく指定有害動植物に指定されています。水温が17℃以上で活動し、水稲が5葉期になるまでの約2週間(田植え後)に、水深が4cm以上の条件下で水稲苗への食害が発生しやすくなります。その生息地域は西南暖地を中心とした西日本から、中部・東海・関東地域であり、近年の温暖化に伴って発生面積が拡大するとともに、水稲への被害が顕著になっています。農家の方は降雨による水深増加で被害が発生すると分かっていても、防除適期は忙しい田植えの時期と重なるため十分な散布時間の確保が難しく、慣行の手散布・背負動噴などによらない省力的な防除技術の開発が求められていました。また、ドローン散布は省力的ですが、薬剤をほ場全面に散布する場合は薬剤コストが高く、省力と同時に散布薬剤の低減が求められていました。

そこで農研機構は、ドローンで事前に撮影した空撮画像からほ場の高低差を検出することでスクミリンゴガイによる水稲被害エリアを予測しました。この予測結果に基づき、被害が見込まれるエリアのみに薬剤を散布することで、薬剤の使用量を抑えつつ被害を低減できる省力的な防除システムを開発しました。この技術の現地実証試験では、全面散布の約半分の薬剤で、ほぼ全面散布と同等にスクミリンゴガイ被害を抑制することができました。

本システムは、スクミリンゴガイの被害予測アルゴリズム、被害予測エリアを図示する「自動マップ化アプリ」、および薬剤を可変散布するドローンで構成されています。「自動マップ化アプリ」にドローンの空撮画像をアップロードすると、被害予測マップが自動で作成され、ドローンに入力することで、対象エリアのみに薬剤を散布できます(図1)。

関連情報

予算:国際競争力強化技術開発プロジェクト「安全安心な農業用ハイスペックドローン及び利用技術の開発」

イノベーション創出強化研究推進事業(JPJ007097)(開発研究ステージ)03022C2「スクミリンゴガイの被害撲滅に向けた総合的管理技術の革新および防除支援システムの開発」

特許:特許7514536号 高橋・官・深見「食害推定装置及び食害推定システム」

特許:特許7712008号 官・高橋「情報処理装置、情報処理方法、およびプログラム」

問い合わせ先

研究推進責任者 :

農研機構九州沖縄農業研究センター 所長 澁谷 美紀

研究担当者 :

同 暖地水田輪作研究領域 スマート水田輪作グループ 上級研究員 官 森林

広報担当者 :

同 研究推進室 広報チーム長緒方 靖大

詳細情報

開発の社会的背景

◯スクミリンゴガイ被害の現在の対応状況

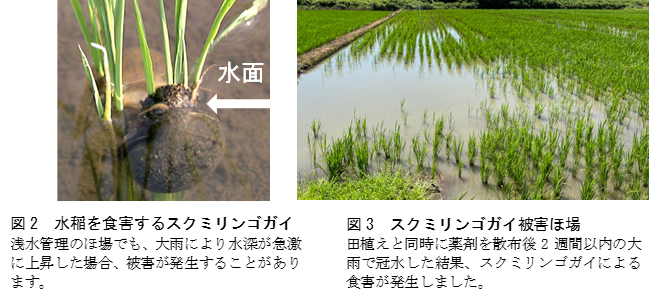

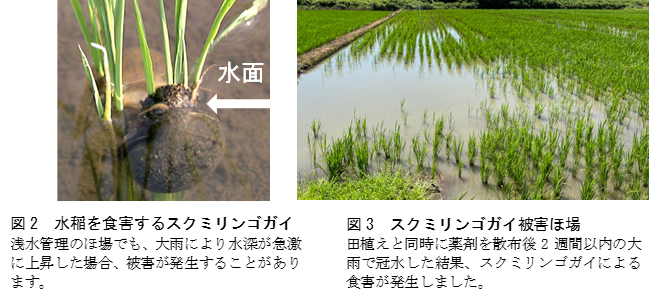

- スクミリンゴガイ(図2)は1981年に食用目的で日本に導入されましたが、養殖業者の廃業等によって野生化しました。水稲への食害被害は、田植え後約2週間の間に水深4cm以上となる条件下で発生しやすく、主に九州などの生息地域では、水深1cm程度の浅水管理や落水管理(図3)、田植えと同時の薬剤散布等が行われています。

- また、スクミリンゴガイは土中で越冬し、翌春に再び被害を及ぼすため、冬季耕うんによる貝殻の破砕や寒気にさらすことで貝密度を低減させる取り組みや、春の田植え後に生存している貝をトラップで捕獲する対策などが実施されています。

◯現状の問題点

- スクミリンゴガイは、1頭のメスが年間に数千個の卵を生むほど繁殖力が高く、殻を閉じることで乾燥や薬剤の影響を回避できるため、前述の対策を講じても、月平均気温6℃以上の地域では越冬し、翌春「要防除水準」(佐賀県、兵庫県の例、殻高2.5cmの成貝で1.5頭/m2の生息密度)を超えるケースが多く見られます。

- さらに、近年の極端な気象の影響もあって、浅水管理を行っていても大雨で水深が4cm以上となり、食害が発生する事例が増えています(図3)。田植えと同時に薬剤を散布したほ場でも、大雨が続くと薬剤の効果が1週間程度で弱まる場合もあり、被害が発生する水田では田植え約1週間後に防除が必要となります。しかし、畦畔やほ場に入って作業を行うには大きな労力がかかり、実施が難しい状況です。

- 一方、ドローンによる薬剤散布は、ほ場に入る必要がなく省力的な手法ですが、全面散布を行うと結果として食害を受けないエリアまで散布し薬剤の散布量が多くなり、費用が高くなるという課題がありました。

研究の経緯

スクミリンゴガイによる被害は、水深が4cm以上となる比較的低いエリアで発生しやすくなります。ドローンによる薬剤散布は省力的な手法ですが、ほ場全体に散布すると薬剤の使用量が多くなるため、水深が深くなりやすい低いエリアを特定する被害予測マップを作成し、必要な場所にのみ散布する技術が求められていました。しかし、被害予測マップの作成には、予測アルゴリズムの開発や空撮画像のマップ化に関する専門的な知識が必要です。

そこで農研機構では、被害予測アルゴリズムと、これに基づいてドローン空撮画像から簡単な操作で被害エリアを図示する「自動マップ化アプリ」、さらに作成された予測マップをもとに被害エリアのみに薬剤を散布するドローン防除システムを開発しました。このシステムによって、薬剤の使用量だけでなく、薬剤補給の回数や作業時間の削減も可能となります。

研究の内容・意義

◯ドローンによるエリア防除技術の成果概要

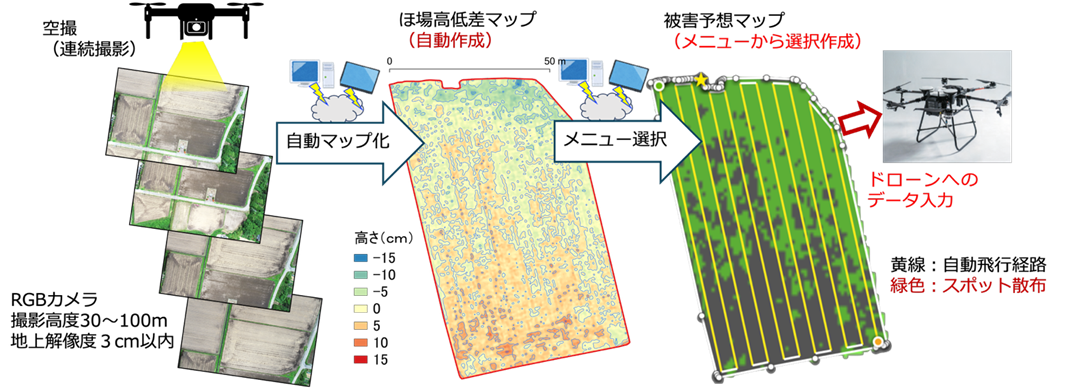

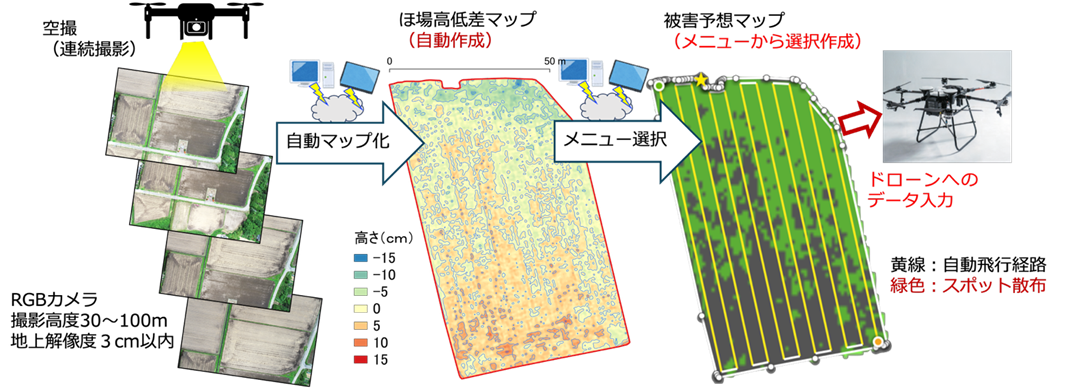

- 本システムでは、ドローン空撮画像データをクラウドの「自動マップ化アプリ」にアップロードすることで、簡単な設定によりほ場高低差を自動的にマップ化します。作成されたほ場高低差マップをもとに、大雨時の水深4cm以上となるエリアを想定し、スクミリンゴガイの被害が発生する可能性がある被害予測マップを作成します。このマップデータを散布ドローンに取り込むことで、対象エリアのみに薬剤を自動でスポット散布することが可能となります(図4)。

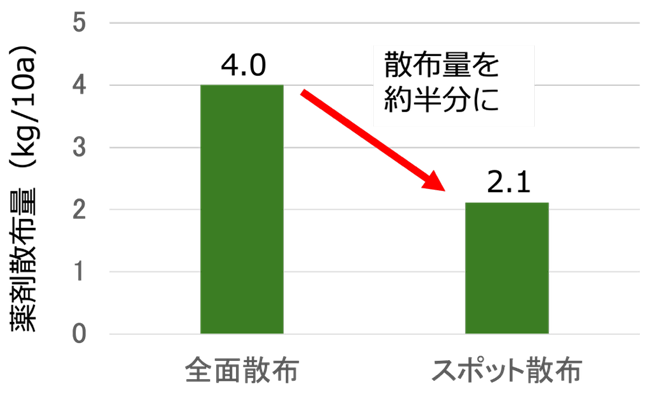

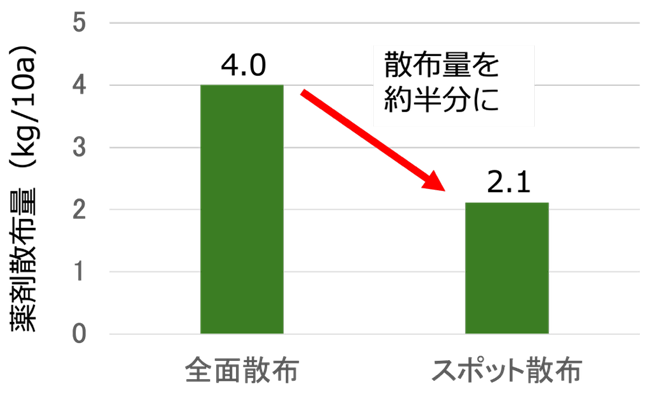

- ほ場における実証試験では、スポット散布により薬剤使用量は平均47%削減されました(図5、2023年)。なお、薬剤を全面散布したほ場と、被害エリアのみスポット散布(散布量45%減)したほ場の被害面積を比較した試験では、いずれも被害を10%以下に抑制できました(2024年)。

◯農家や散布事業者によるドローン空撮の実施手順

- ドローンによる空撮の最適時期は、ほ場の高低差を把握しやすい代かき入水前ですが、前年の収穫・耕うん後でも実施可能です。撮影には、2,000万画素程度の高解像度のRGB(カラー)カメラを搭載したドローンを使用し、対象ほ場全体を自動飛行で一定間隔に撮影します(重複率75%以上)。

図4 ドローンによるスクミリンゴガイ被害エリア防除システム

図4 ドローンによるスクミリンゴガイ被害エリア防除システム

ドローンの空撮画像(左)を「自動マップ化アプリ」にアップロードすることで、ほ場高低差マップと大雨降雨時の被害予測マップが自動で作成されます(中)。散布ドローンは、マップに従って薬剤を自動散布します。

図5 開発したドローンシステムの効果

図5 開発したドローンシステムの効果

薬剤(スクミンベイト3)の散布量は、全面散布した場合(4kg/10a)と比較して約半分に低減しました(2023年)。なお、薬剤を全面散布したほ場と、被害エリアのみスポット散布(散布量45%減)したほ場の被害面積を比較した試験では、いずれも被害を10%以下に抑制できました(2024年)。

◯「自動マップ化アプリ」

- 「自動マップ化アプリ」は、農研機構が開発したドローン空撮画像の自動解析プログラムで、パソコン上またはクラウド上で動作します。ドローンで連続撮影された空撮画像は自動で合成され、1枚のほ場や広域ほ場の高低差マップが作成されます。また、簡単な操作で高低差マップからスクミリンゴガイ被害予測マップが作成されます。

- 「自動マップ化アプリ」は、水稲・麦・子実とうもろこし・野菜などを対象とした生育診断や病虫害発生予測などにも適用可能で、現在、実証試験を行っています。

◯散布ドローンによる自動散布

- 国内で販売されている可変散布機能付きの散布ドローンのほとんどが、本システムの出力マップに対応しています。

今後の予定・期待

◯スクミリンゴガイ被害回避による経済効果

- 松倉ら(2019)の資料によると、スクミリンゴガイの発生面積は、九州をはじめ中国・四国・近畿・東海・中部・関東の太平洋岸を中心に、全国で約10万ヘクタールと推定されており、今後も拡大が予想されています。田植えの忙しい時期に、ドローンを活用して省力的に必要なエリアのみに薬剤を散布し、効率的に被害を抑える技術として、その効果が期待されます。

◯ほ場高低差マップ自動作成機能の応用

- 本システムで活用しているほ場の高低差情報は、スクミリンゴガイ以外にも、ほ場の低地で発生しやすい病害虫のスポット防除や湿害対策、レーザーレベラー2)の効率的な運用を目的とした均平作業前の高低差算出など、幅広い用途への応用が期待されます。

◯今後の予定

- 現在「自動マップ化アプリ」はクラウド上で稼働しており、営農現場において公設試や大型農家を中心にユーザーテストを実施しています。令和7年度中にクラウド上のユーザーインターフェースを整備し、ユーザーのアップロードした空撮画像が自動マップ化処理できるように改良する予定です。まずはクラウド上でユーザを限定して使用を開始し、今後は多くの農家やドローン散布業者が利用できるよう民間企業との連携による社会実装を進めていきます。

用語の解説

- スクミリンゴガイ(通称:ジャンボタニシ)

- 学名:Pomacea canaliculata、南米の亜熱帯・熱帯地域を原産とする大型の淡水生の巻き貝で、日本では九州を中心に、瀬戸内、四国、東海、関東地域、一部の日本海側地域で生育が確認されています。水田を含む水系に生息し、水稲やレンコンなどの水生作物を食害します。令和4年の植物防疫法の改正に伴い、指定有害動植物に指定されました。

スクミリンゴガイは、1頭のメスが年間に数千個の産卵を行うほど繁殖力が非常に高く、夏季にはふ化から約2ヶ月で成貝となるため、短期間で個体数が急増します。そのため、スクミリンゴガイの発生が見られたほ場は、「要防除水準」(佐賀県、兵庫県の例、殻高:殻の高さ2.5cm以上の成貝が1平米あたり1.5頭以上)を超えているか確認し、浅水管理や薬剤散布などの防除対策を実施することが推奨されています。

[概要へ戻る]

- レーザーレベラー

- レーザー発光機から出る面信号を基に、均平板で田畑の高い部分の土壌を低いところへ移動させ、水平またはわずかに傾斜をつけたほ場を造成するための均平装置です。トラクターに取り付けて使用する場合が多く、浅水管理がしやすい均平ほ場を造成できるため、スクミリンゴガイによる食害防止にも有効です。近年は高精度なGPS(RTK-GNSS)を活用したレベラーも登場しています。

[今後の予定・期待へ戻る]

発表論文

Guan, S.; Takahashi, K.; Watanabe, S.; Tanaka, K. Unmanned Aerial Vehicle-Based Techniques for Monitoring and Prevention of Invasive Apple Snails (Pomacea canaliculata) in Rice Paddy Fields. Agriculture 2024, 14, 299.

https://doi.org/10.3390/agriculture14020299

引用文献

松倉啓一郎「スクミリンゴガイの発生生態と防除」植物防疫2019 73(4)49-52

(参考)

農研機構九州沖縄農業研究センターHP 「スクミリンゴガイ」

https://www.naro.go.jp/laboratory/karc/applesnail/

農研機構植物防疫研究部門「スクミリンゴガイの防除支援マニュアル」

https://ml-wiki.sys.affrc.go.jp/applesnail/