ポイント

- 2024年シーズンに国内で検出された高病原性鳥インフルエンザウイルスは、4シーズン連続で確認された1種類と当該シーズンに初めて確認された5種類を合わせた、計6種類の遺伝子型であることが明らかになりました。

- 全ゲノム解析により、異なる渡り経路の野鳥集団間でウイルスの共有と遺伝子再集合が進んでいることが新たに分かりました。

概要

農研機構は、2024年シーズンに国内の家きんおよび野鳥・環境試料から得られた高病原性鳥インフルエンザ1)(HPAI)ウイルス225株の全ゲノム解析を実施し、4シーズン連続で確認された1種類と、当該シーズンに初めて確認された5種類の計6種類の遺伝子型のHPAIウイルスを確認しました。

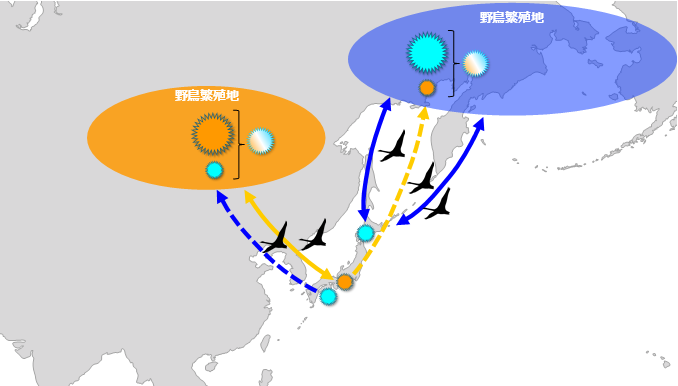

特に注目されたのは、異なる繁殖地から渡って来る野鳥集団間でウイルスの遺伝子再集合2)が進んでいたことです。これまでの報告では、野鳥集団が持つHPAIウイルスのHA遺伝子3)は安定的で、異なる野鳥集団由来のHA遺伝子に置き換わる例は報告されていませんでした。このため、HA遺伝子は野鳥の繁殖地ごとにグループピングでき、HA遺伝子から野鳥の渡り経路を推測できます。今回の解析では、HA遺伝子のみが別の集団由来の遺伝子に置き換わり、他の分節はすべて同一集団由来であるウイルスが確認されました。また、置き換わったHA遺伝子は異なる遺伝子グループに属しており、異なる繁殖地の野鳥由来のウイルスとの間で遺伝子再集合が起こったことが示唆されました。すなわち、ある野鳥集団の持つウイルスが野鳥と共に移動し、日本またはその周辺に到達した際に、異なる渡り経路を持つ野鳥集団に共有され、それぞれの繁殖地に持ち帰られたことにより、新たな遺伝子型が形成されたことを示唆しています。このような現象により、ウイルスの多様化が加速し、国内に持ち込まれるウイルスの種類も増えていると考えられます。

ウイルスの多様化は野鳥の移動と密接に関連しており、今後も野鳥集団間でのウイルスの動態を注視する必要があります。野鳥で確認されたウイルスの遺伝子型の一部は、家きん飼養施設でも確認されており、2025年シーズンも十分な警戒が必要です。農研機構は、全ゲノム解析を継続し、国内外のウイルス流行動態の把握と防疫体制の強化に貢献していきます。

関連情報

予算 : 農林水産省委託研究「安全な農畜水産物安定供給のための包括的レギュラトリーサイエンス研究推進委託事業」のうち、「新たな感染症の出現に対してレジリエントな畜産業を実現するための家畜感染症対策技術の開発」(JPJ008617.23812859)