新品種開発の社会的背景と経緯

イチジクの難防除病害の一つが株枯病(病原菌:Ceratocystis ficicola)です。本病は1981年に愛知県で確認された後、現在ではほぼ全国の産地で被害が報告されています。主に土壌伝染し、罹病樹は葉の萎凋・落葉の後、最終的に枯死します(写真1)。客土せずイチジクを改植した場合、土壌中に耐久性のある胞子が残存しているため、数年後に再発します。防除法として農薬の土壌潅注や客土がありますが、費用と労力面で普及上の課題となっています。イチジク属野生種イヌビワ(F. erecta)(写真2)は株枯病に真性抵抗性ですが、イチジクと接ぎ木できないため台木として利用できません。

そこで農研機構と広島県は、種間交雑によってイチジクと接ぎ木親和性を有し、イヌビワと同程度の株枯病抵抗性があるイチジク台木新品種「励広台1号」(写真3)を育成しました。

新品種「励広台1号」の特徴

- イヌビワとイチジク「ボルディード・ネーグラ」8)との種間雑種系統(FEBN-7)に「ネグロ・ラルゴ」9)を交雑させて「励広台1号」を育成しました(写真3)。

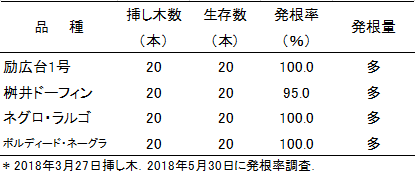

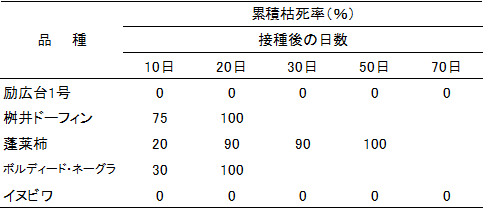

- 「励広台1号」は、株枯病菌の有傷接種試験10)に対して病斑の拡大がほとんどなく、イヌビワと同程度の極めて強い抵抗性を示します(表1、写真4左)。

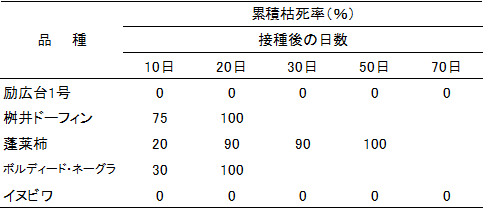

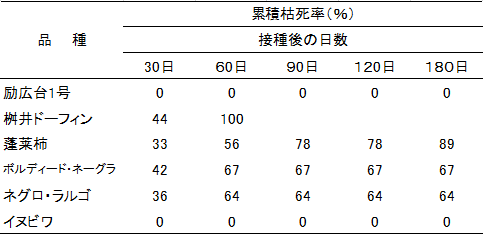

- 土壌接種試験においても「励広台1号」の挿し木苗木は、イヌビワと同様に株枯病は発病せず、強い抵抗性を示します(表2)。

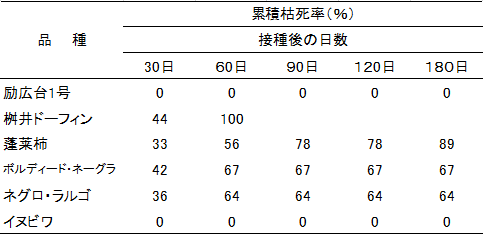

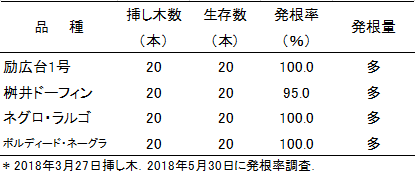

- 「励広台1号」は、発根促進剤を使用しなくても休眠枝挿し木(表3)および緑枝挿し木ともに高い発根能力を有し、挿し木苗の生育は良好です。

- 「励広台1号」は、「桝井ドーフィン」および「蓬莱柿」ともに高い接ぎ木親和性を示し、癒合部の活着も強固です(写真5)。

- 「励広台1号」に接ぎ木した穂木部分は株枯病に抵抗性を持たないので、雨滴の跳ね返り等による穂木部分への感染を防ぐために、栽培に支障のない範囲で台木の長さをなるべく長くする必要があります。

品種の名前の由来

株枯病で困っている産地を広く、励ます抵抗性台木として利活用するため、「励広台1号」と命名しました。

今後の予定・期待

イヌビワと同程度の株枯病抵抗性を有する台木として株枯病の発生園ならびに発生が懸念される産地への普及が期待されます。

用語の解説

- イチジク株枯病

- イチジクにおいて最も深刻な病害の一つであり、病原菌はCeratocystis ficicolaです。本病は1981年に愛知県で確認された後、現在ではほぼ全国の産地で被害が報告されています。本病に侵された樹は、主幹基部にやや凹んだ病斑が観察され、葉の萎凋と落葉の後、最終的に枯死します。アイノキクイムシによる虫媒伝染も知られていますが、主に土壌伝染で感染が拡大します。

[ポイントへ戻る]

- 真性抵抗性

- 少数の主働遺伝子支配による質的な抵抗性であり、特定の病原菌への抵抗性が極めて強く、人為的に接種を行ってもその病気に罹病しない抵抗性です。[ポイントへ戻る]

- イヌビワ

- イヌビワ(Ficus erecta)は、クワ科イチジク属の落葉小高木で、日本在来の野生種です。イチジク株枯病に極めて強い抵抗性(真性抵抗性)があります。雌雄異株であり、種間雑種の花粉親として利用しました。[ポイントへ戻る]

- 「桝井ドーフィン」

- 1909年(明治42年)に広島県の桝井光次郎氏がアメリカのカルフォルニア州から導入したイチジク品種です。栽培のしやすさと日持ちのよさから全国に広まり、イチジク生産の約8割を占める主要品種です。株枯病には極めて弱い品種です。[ポイントへ戻る]

- 「蓬莱柿」

- 江戸時代に中国あるいは南洋から輸入されたと言われるイチジク品種。我が国に長年栽培されてきたことから「在来種」や「日本いちじく」とも呼ばれます。甘味は中程度で酸味がやや多く、主に関西以西で栽培されています。イチジク生産の約2割を占め、「桝井ドーフィン」に次ぐ主要品種です。「桝井ドーフィン」よりは株枯病に罹りにくいのですが、抵抗性と呼べるレベルではありません。[ポイントへ戻る]

- 接ぎ木親和性

- 台木に穂木を接ぎ木した後に、接ぎ木した部位がしっかりと活着する性質。接ぎ木不親和性は、接ぎ木しても接ぎ木部が癒合しないため、接ぎ木苗木が育成できません。[ポイントへ戻る]

- 客土

- 土壌伝染性病害に対する耕種的防除法の一つ。土壌伝染性の病原体が生息する土壌をすべて除去して、土壌伝染性の病原体がいない土壌に交換するため、大きな労力と多額の経費がかかります。株枯病の発症園では、耐久性のある胞子が長期間残存するため、客土をしないと改植後のイチジクも、数年後に株枯病を発病します。[概要へ戻る]

- 「ボルディード・ネーグラ」

- 海外から遺伝資源として導入されたイチジク品種。株枯病には罹病性であるため感染すると発病しますが、病徴の進展は「桝井ドーフィン」より遅いです。[新品種「励広台1号」の特徴へ戻る]

- 「ネグロ・ラルゴ」

- スペインなどで栽培されていた品種が大正時代に我が国に導入されたイチジク品種。株枯病には罹病性であるため感染すると発病しますが、病徴の進展は「桝井ドーフィン」より遅いです。[新品種「励広台1号」の特徴へ戻る]

- 有傷接種試験

- 供試苗の茎に小径の穴をあけて、そこに株枯病菌の懸濁液を注入し、パラフィルムで被覆します。罹病性の場合、その穴から病斑が拡大して枯死します。抵抗性の場合、病斑の拡大や病徴の発現が抑制されます。[新品種「励広台1号」の特徴へ戻る]

参考図

写真1 イチジク株枯病の被害状況

写真1 イチジク株枯病の被害状況

写真2 イヌビワ(雄株)の着果状況

写真2 イヌビワ(雄株)の着果状況

写真3 「励広台1号」の原木

写真3 「励広台1号」の原木

写真5 「励広台1号」台の「蓬莱柿」の接ぎ木部の状況

写真5 「励広台1号」台の「蓬莱柿」の接ぎ木部の状況

写真4 イチジク株枯病の有傷接種試験(接種1か月後)「励広台1号」(左)と「桝井ドーフィン」(右)

表1 イチジク株枯病の有傷接種試験における累積枯死率の推移

表2 イチジク株枯病の土壌接種試験における累積枯死率の推移

表3 「励広台1号」の挿し木発根性