開発の社会的背景

茶は世界の中で水に次いで消費量の多い非アルコール飲料です。紅茶やウーロン茶など、多様な茶種がある中でも、日本の緑茶は鮮やかな緑色、新鮮な香り、そして豊かなうま味という特長をもち、世界の茶市場において存在感を放っています。近年、日本食の人気拡大に伴い、緑茶の輸出も増加を続けており、令和6年には輸出量は8,798トン、輸出額は364億円に達しました(財務省貿易統計)。特に、輸出額のうち7割以上が抹茶を含む粉末状の緑茶で、その需要が急速に高まっていることが、この輸出拡大に寄与しています。

このような中、農研機構は茶の原料となる茶葉を生産するチャの品種改良に取り組んでおり、2020年に抹茶や粉末茶の生産に適した緑茶用品種「せいめい」を開発しました(図1、2)。「せいめい」は、抹茶栽培等で用いられる被覆栽培において、収量、色合い、うま味に優れており、その栽培面積は急速に拡大しています。

農研機構は、今後も茶産業の発展と持続可能な農業への貢献を目指し、「せいめい」に続く優れた緑茶用品種の育成を進めています。

図2 緑茶用品種「せいめい」の新芽の様子

図2 緑茶用品種「せいめい」の新芽の様子

研究の経緯

チャは木本植物であり、製茶に必要な量の葉が収穫できるまでには苗の植え付けから数年の生育期間が必要です。そのため、品種改良には長い時間がかかります。さらに、選抜された多くの品種候補を製茶し、官能審査による品質評価や、収量特性、病害虫抵抗性の調査をおこなうためには多大な時間と労力が求められます。このような課題を解決するために、農研機構では、チャの品種育成の効率化を目指し、ゲノム情報を活用した育種技術(ゲノム育種)の開発とその利用を進めています。例えば、クワシロカイガラムシという害虫に対する抵抗性遺伝子の有無を選抜するDNAマーカーを開発し、「なんめい」という品種を選抜することに成功しました。このようなDNAマーカーを効率的に開発したり、重要な農業形質に関与する遺伝子を発見したりするためには、対象となる作物の詳細なゲノム配列や遺伝子情報の利用が不可欠です。特に、育種の基盤となる主要な品種の参照ゲノム配列の構築は、近年のゲノム情報を活用した品種改良において最も重要な基盤となります。しかし、チャのゲノムはヒトゲノム(約30億)とほぼ同じ32億の塩基対で構成されており、これまでにゲノム解読された果樹(ブドウ : 約5億、リンゴ : 約7億、モモ : 約2億、カンキツ : 約4億)と比べて、非常に大きく、解読が困難でした。しかし、近年のゲノム解読技術の飛躍的進歩により、海外の研究機関から複数の品種のゲノム配列情報が報告されてきました。ただし、それらの品種は煎茶としての品質が不明であり、日本国内での育種に利用が可能な品種ではありません。そこで、日本の緑茶品種のゲノム育種や遺伝学的研究の基盤として、煎茶に加え抹茶や粉末茶に適性の高い「せいめい」のゲノム配列を解読しました。

研究の内容・意義

「せいめい」ゲノム配列の解読

「せいめい」ゲノムDNAを用いて、最新型の次世代シーケンサーによる解析を行い大量の塩基配列情報を取得しました。これらを15本の染色体配列に整列させて、染色体レベルにまで繋がった参照ゲノム配列を構築しました。得られたゲノム配列は全長で約31億塩基対となり、推定されるチャのゲノムサイズ32億塩基対のほぼ全体をカバーするものとなりました。また、決定したゲノム配列から合計55,235個の遺伝子が見いだされました。本成果は、世界で初めて得られた日本の緑茶用品種の全ゲノム配列情報となります。

茶の品種間のゲノム配列の違いを可視化

チャの品種改良や農業形質に関する遺伝解析を進めるにあたり、「せいめい」のゲノム配列を参照配列として整備するだけではなく、様々な品種のゲノム配列と比較し、その違い(多型)を正確に把握することが重要です。各品種のゲノム配列の違いと形質の違いを解析することで、農業形質に関連する遺伝子のゲノム中の位置を特定し、品種改良において望ましい特性を持つ個体の選抜や、欠点を持つ個体の淘汰を効率化するためのDNAマーカーの開発が可能となります。

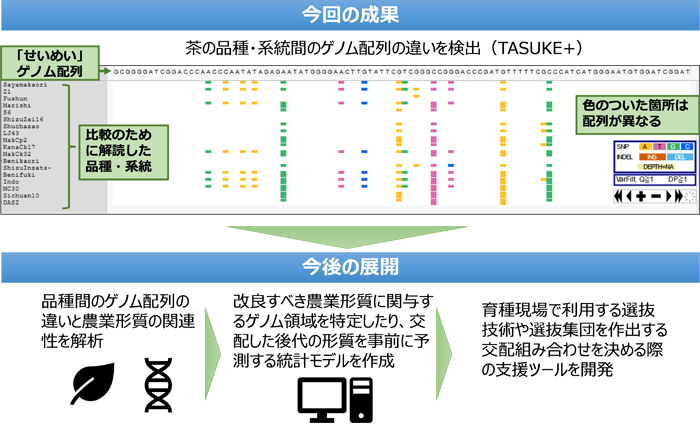

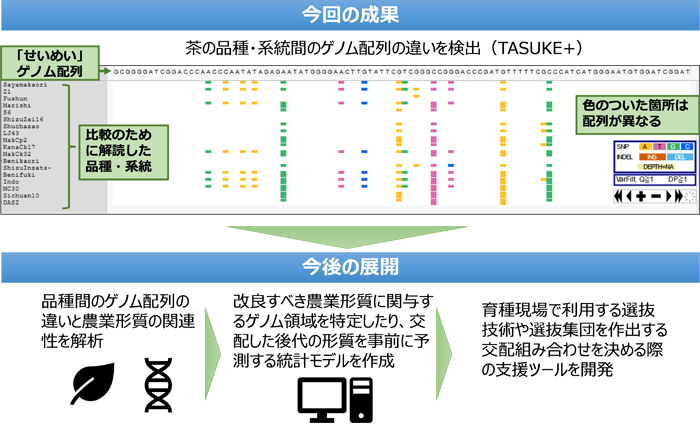

今回の研究では、「せいめい」の参照ゲノム配列の構築に加え、国内で最も栽培面積が大きい「やぶきた」を含め国内外の茶品種や遺伝資源から選んだ23品種・系統についても、次世代シーケンサーを用いることにより大量のゲノム配列情報を取得しました。これらを、「せいめい」の参照ゲノム配列と比較し、各品種間の多型情報を詳細に明らかにしました。すべての多型情報は、農研機構が開発したゲノムブラウザTASUKE+に載せて公開をしています(図3)。今後は多型情報だけでなく多数の品種・系統について様々な農業形質のデータを蓄積し、育種現場で利用する優良個体の選抜技術や選抜集団を作出するための交配組み合わせを育種家が決定する際の支援ツールの開発を目指します。

図3 緑茶用品種「せいめい」の参照ゲノム配列と品種間多型を利用した研究の展開

今回の研究で23品種・系統の全ゲノム多型情報がTASUKE+システムで閲覧可能となった。今後は多型情報だけでなく多数の品種・系統について様々な農業形質のデータを蓄積し、育種現場で利用する優良個体の選抜技術や交配組み合わせを育種家が決定する際の支援ツールの開発を目指す。

図3 緑茶用品種「せいめい」の参照ゲノム配列と品種間多型を利用した研究の展開

今回の研究で23品種・系統の全ゲノム多型情報がTASUKE+システムで閲覧可能となった。今後は多型情報だけでなく多数の品種・系統について様々な農業形質のデータを蓄積し、育種現場で利用する優良個体の選抜技術や交配組み合わせを育種家が決定する際の支援ツールの開発を目指す。

日本の緑茶品種の成立に関与した可能性があるゲノム領域や遺伝子

今後、日本の緑茶品種育成においてゲノム情報を活用するには、ゲノムの中から製茶品質などの農業形質に関与する遺伝子を特定し、緑茶品種とその他の品種でその遺伝子の違いを把握することが重要です。

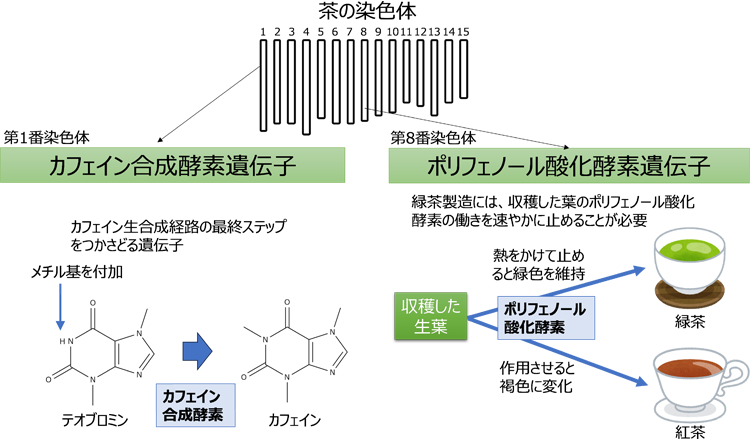

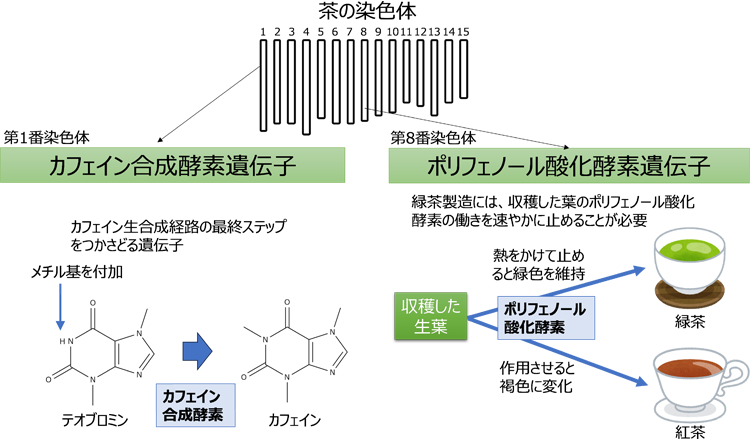

「せいめい」とその他の23品種・系統のゲノム配列情報を用いた集団遺伝学的な解析の結果、全55,235個の遺伝子のうち約1割に相当する5,003個の遺伝子が、日本の緑茶品種に特徴的な配列を持つことが明らかになりました。その中には、カテキンなどのポリフェノールを酸化する機能を持つとされるポリフェノール酸化酵素遺伝子や、カフェイン合成酵素遺伝子などが含まれていました(図4)。

緑茶の製造過程では、葉の元々の緑色を保つために、収穫した茶葉を蒸したり炒ったりして加熱することで、細胞内の酸化酵素の働きを速やかにとめることが重要であり、日本の緑茶品種は収穫後の葉の酸化が起きにくい特徴があります。また、過去の研究から、日本の茶系統は海外の系統と比べてカフェイン含量が少ないことが知られています。そのため、ポリフェノール酸化酵素遺伝子やカフェイン合成酵素遺伝子に日本の緑茶品種特有の配列が見られたことは、日本茶の日本の緑茶品種の成立過程でこれらの遺伝子が人為的な選抜を受けてきた可能性を示唆しています。今後はさらに多くの品種について遺伝子配列や遺伝子発現の違いを調査し、これらの遺伝子が緑茶品質にどのように影響するのかを明らかにし、製茶品質や栽培特性のさらに優れた緑茶品種の開発につなげられるよう研究を進めてまいります。

図4 日本の緑茶品種の成立に関連すると考えられる遺伝子候補の例

日本の緑茶品種とその他の品種・系統に対して特有の塩基配列を持っていた2つの遺伝子の例。第1番染色体にあるカフェイン合成酵素遺伝子はカフェイン生合成の最終段階を司る酵素をコードする。第8番染色体にあるポリフェノール酸化酵素遺伝子がコードする酵素は、緑茶製造中にその働きを速やかに抑えることで茶葉が緑色を保てる。

図4 日本の緑茶品種の成立に関連すると考えられる遺伝子候補の例

日本の緑茶品種とその他の品種・系統に対して特有の塩基配列を持っていた2つの遺伝子の例。第1番染色体にあるカフェイン合成酵素遺伝子はカフェイン生合成の最終段階を司る酵素をコードする。第8番染色体にあるポリフェノール酸化酵素遺伝子がコードする酵素は、緑茶製造中にその働きを速やかに抑えることで茶葉が緑色を保てる。

今後の予定・期待

農研機構は、今回構築された緑茶品種「せいめい」の参照ゲノム配列情報を基に、緑茶の品質や病害虫抵抗性など、重要な農業形質に関与する遺伝子やゲノム領域の特定を進めていきます。本成果により、遺伝学的研究が一層進展し、育種選抜に活用できるDNAマーカーの開発も加速することで国内の緑茶品種改良が加速化することが期待されます。今後、「製茶品質がさらに向上するとともに安定して生産できる緑茶品種」や「複数の病害虫抵抗性が付与された緑茶品種」の開発が期待されます。

これらを通して日本の重要な食文化の1つである緑茶に関わる国内産業の発展に貢献してまいります。

用語の解説

発表論文

Yoshihiro Kawahara, Junichi Tanaka, Kazuhiro Takayama, Toshiyuki Wako, Akiko Ogino, Shuya Yamashita and Fumiya Taniguchi (2024) Chromosome-Scale Genome Assembly and Characterization of Top-Quality Japanese Green Tea Cultivar 'Seimei', Plant and Cell Physiology, 65, 1271-1284. https://doi.org/10.1093/pcp/pcae060

研究担当者の声

「せいめい」育成の地、

枕崎から望む開聞岳(薩摩富士)

果樹茶業研究部門 研究推進部 研究推進室長 谷口 郁也

「せいめい」は品種育成時にも担当者の一人として関わってきましたが、品質の良さで他の候補系統より大きく秀でていました。今回の全ゲノム情報をもとにさらに優れた品種の選抜につながればと思います。

ゲノム情報解析用サーバー

基盤技術研究本部 高度分析研究センター 上級研究員 川原 善浩

ゲノムサイズが大きく、ヘテロ接合度も高いチャのゲノム解析は、高性能なコンピュータと高度な解析技術が求められる、とてもチャレンジングなものでした。このゲノム育種情報基盤が、様々な茶品種の育成に役立つことを期待しています。

チャ育種ほ場

本部 知的財産部 知財・育成者権管理役 田中 淳一

「せいめい」は個体選抜の時から品質ピカイチで我々を驚かせてくれました。その後、多くの方の協力を経て現在に至ります。マニアックですが配列には特徴的なところもあり、交配母本としても優れているので、今後の緑茶育種の基盤として新たな品種の育成に重要な役割を果たしてくれることを期待しています。