農研機構

山形東亜DKK株式会社

三桜電気工業株式会社

株式会社システムフォレスト

千葉県畜産総合研究センター

熊本県農業研究センター畜産研究所

宮崎県畜産試験場

沖縄県畜産研究センター

ポイント

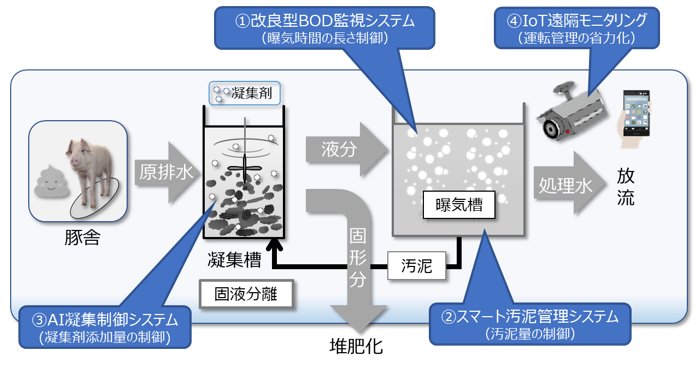

農研機構は、畜産排水処理施設の自動最適制御(スマート制御)の実現に向けて、AIを活用した新たなセンサの開発や既存システムの改良に取り組み、①改良型BOD1)監視システム、②スマート汚泥管理システム、③AI凝集制御システムを開発しました。また、排水処理にかかる複数の装置を省力的に管理できる④IoT2)遠隔モニタリングシステムを開発しました。これらのシステムを体系的に活用することで、畜産排水に特有な原排水の濃度変動にも対応できる高度な排水処理が省力的に実施可能となります。

概要

家畜排せつ物は、国内で1年間に約8,000万トン発生します。国土が狭く、都市と農村の混在化が進んでいる日本では、欧米では一般的ではない堆肥化や浄化処理により排せつ物を管理しており、法令に準じた適切な処理を行うことで環境調和型の畜産が営まれています。

畜産排水の浄化工程は各種の装置を連動して制御・管理されています(図1)。効率の良い適正な浄化のためには、曝気槽における①曝気3)時間と②活性汚泥4)の量、そして、③汚泥の脱水における凝集剤5)の添加量が重要で、これらは各種装置の設定において核となるパラメータです。しかし、家畜のふん尿や畜舎の洗浄水などに由来する原排水に含まれる有機物の濃度は飼養管理や季節により変動するため、状況に応じてこれらのパラメータを個々に手動で設定する必要があり、これに多大な労力を要することが畜産における課題となっていました。そこで、今回、排水処理における3つのパラメータ制御に必要な新規センサを開発し、各種装置の自動制御システムを開発しました。

畜産排水は曝気槽からの汚泥(活性汚泥)と混合された後、凝集槽で凝集剤添加により液体と固体に分離されます。固形分は堆肥化され、液分は曝気槽に送られます。曝気槽では、空気を送り込みながら槽中の活性汚泥と液分が混合されることで、活性汚泥中の好気性の微生物によって液分中の有機物が分解されます。一定時間曝気したのち、活性汚泥を沈殿させ、上清(液分)のBODが十分に下がっていれば処理水として放流できます。沈殿した活性汚泥の一部は曝気槽で再利用されますが、余剰汚泥は凝集槽に引き抜かれ、固液分離(脱水)されて堆肥として利用されます。

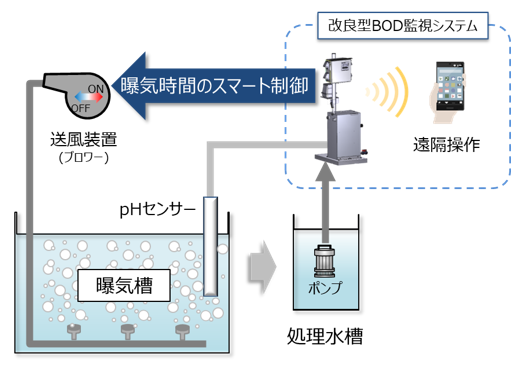

1つ目の技術はBOD監視システムです。水汚れの指標であるBODを独自開発のバイオセンサを使って迅速に測定し、曝気時間の自動制御を可能とするシステムであり、今回、電極電位の変数化や遠隔操作機能などを追加した改良型BOD監視システムを開発しました。この改良により測定精度と操作性が改善され、スマート制御の性能が向上しました。

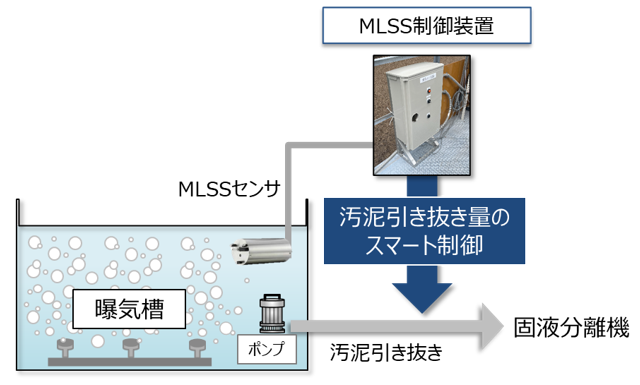

2つ目の技術は、汚泥量を最適に維持するスマート汚泥管理システムです。汚泥量を測定するMLSS6)センサを使って汚泥の引抜量を制御して、処理施設の浄化作用を最大化します。

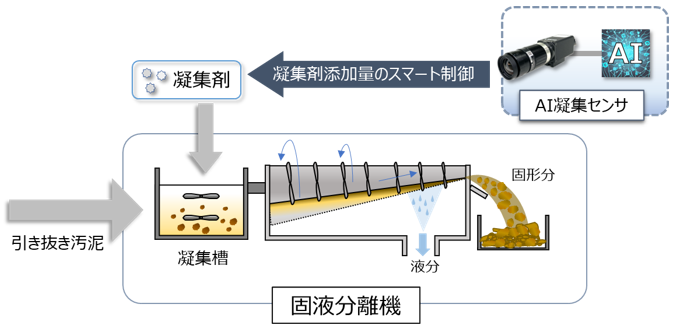

3つ目は、凝集剤の投入量をスマート制御するAI凝集制御システムです。曝気槽から引き抜かれた汚泥は単独、または原排水と混合された後、凝集剤を使った凝集反応を利用して脱水処理されます。AIによる画像認識を利用して凝集の状態を測定する新規センサを開発、これを用いたスマート制御により、脱水処理の効率を向上できます。

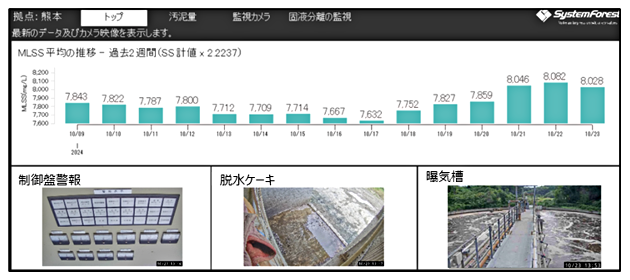

さらに、それぞれの装置の運転・稼働状況を遠隔で管理できるIoT遠隔モニタリングシステムを開発しました。IoTとネットワークカメラを利用することで曝気槽や配電盤などの監視、およびMLSSなど測定データを可視化し、排水処理の遠隔でのモニタリングを可能としました。

これら技術の体系的活用により、家畜排せつ物処理にかかる時間と労力大幅削減を実現します。

関連情報

予算 : 生研支援センター「戦略的スマート農業技術等の開発・改良」JPJ011397

長峰 孝文

クラウドインテグレーション部井上 孔伸

長谷川 輝明