新品種育成の背景・経緯

東北地域ではパンや中華めん原料の小麦品種として、「ナンブコムギ」や「ゆきちから」が栽培されていますが、両品種とも生地の力が不足しています。また、「ナンブコムギ」は縞萎縮病により収量が低下することが多く、「ゆきちから」は穂発芽耐性が不十分なため、収穫期の長雨で品質が低下するおそれがあります。そこで、DNAマーカー選抜によりグルテンが強靱な特性を付与するとともに、縞萎縮病に強く穂発芽しにくいパン・中華めん用およびブレンド用の超強力小麦品種を育成しました。

新品種「銀河のちから」の特徴

- 「銀河のちから」の母親は「盛系C-138(後の「東北209号」)」で、父親は「東北205号(後の「ハルイブキ」)」です。平成8年5月に人工交配を行い、14年間選抜を重ねて育成しました。

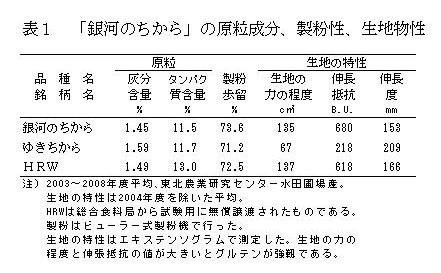

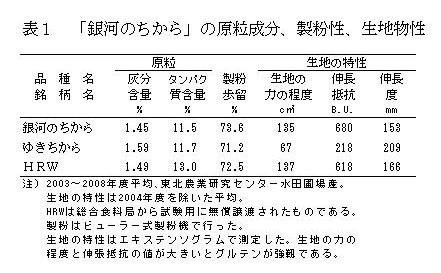

- タンパク質含量は「ゆきちから」と同程度です。生地の伸展性は劣りますが、伸張抵抗が強く、グルテンの質が強靱です(表1)。

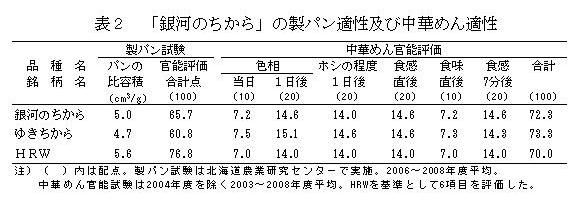

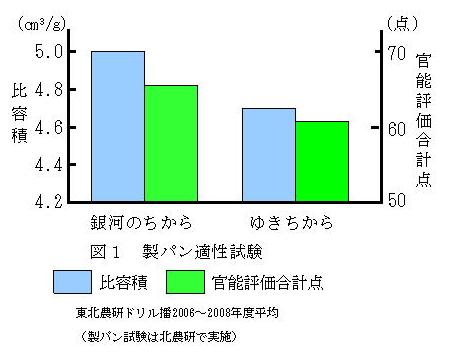

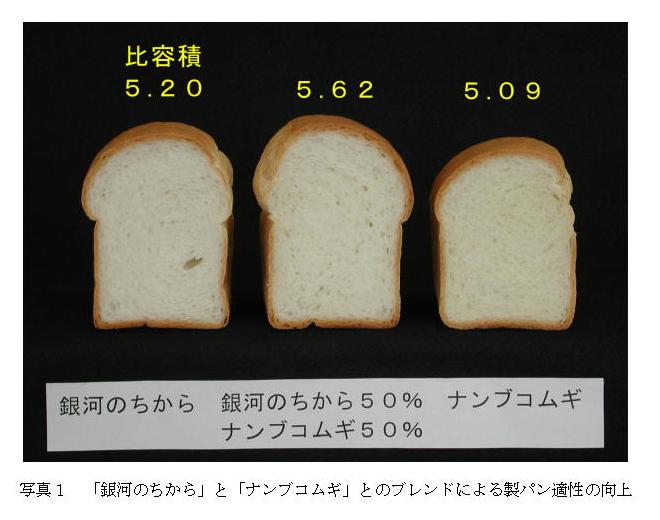

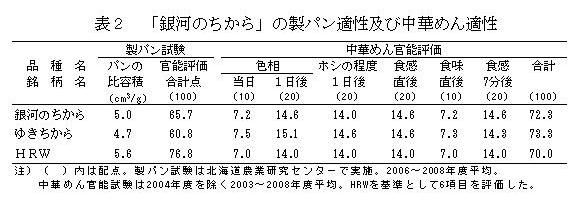

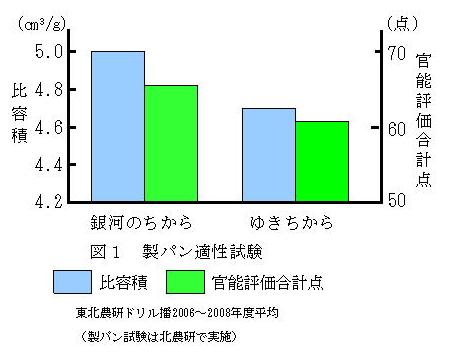

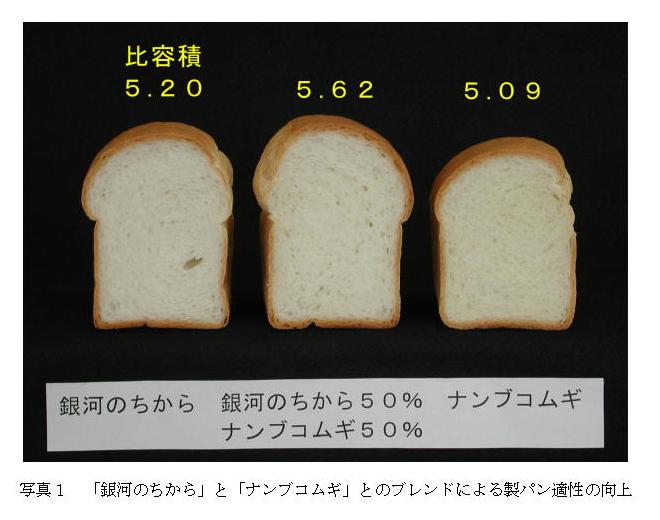

- 「ゆきちから」と比較すると、パンの比容積は同程度で官能評価の合計点が優れます。「ナンブコムギ」等グルテンの質が弱い品種の粉とブレンドすることで、その製パン適性を高めることができます(表2、図1、写真1)。

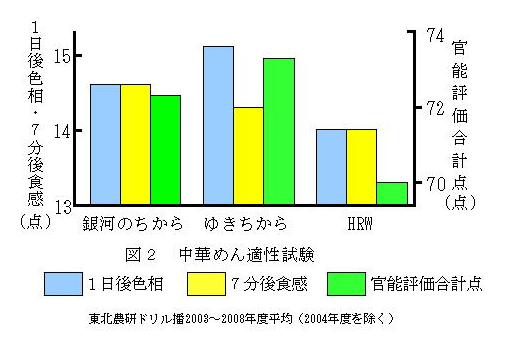

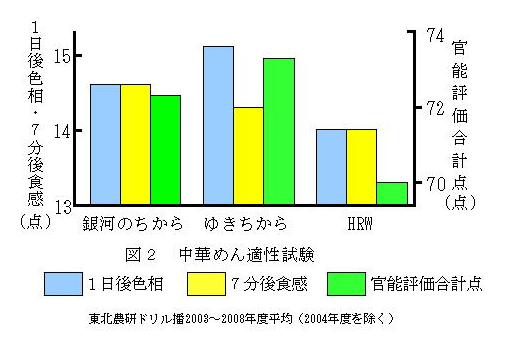

- 中華めん適性は「ゆきちから」より色相がやや劣りますが、食感は同程度です。輸入小麦の「HRW」と比較すると色相、食感、合計点のいずれも優れます(表2、図2)。

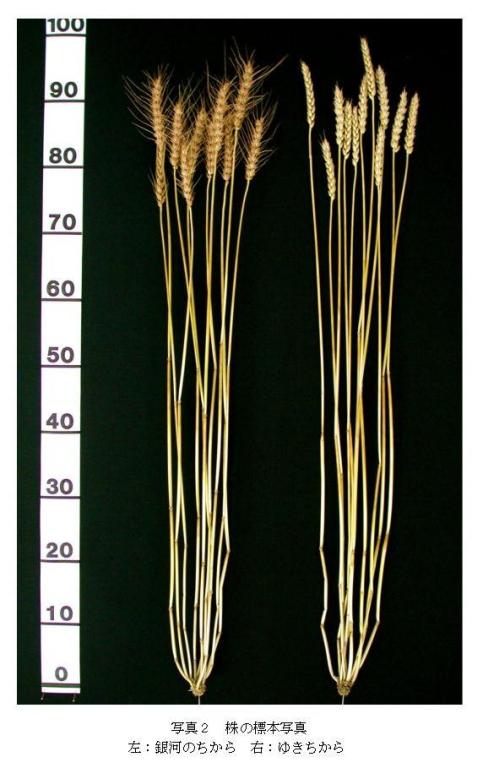

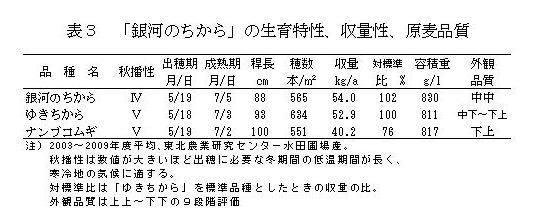

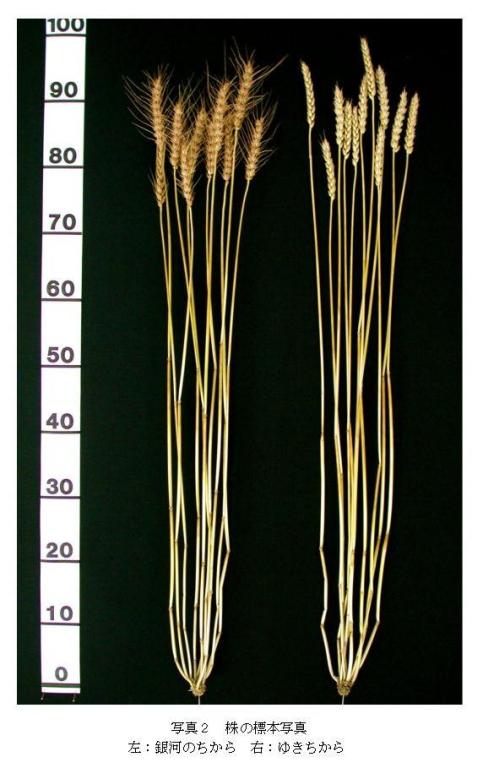

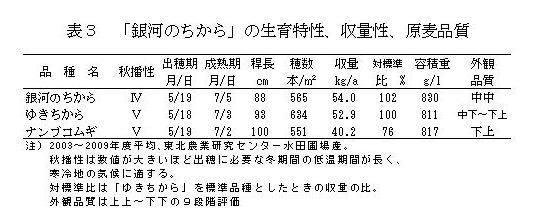

- 「ゆきちから」より成熟期が2日遅く、「ゆきちから」より稈長が5cm短いです。収量は「ゆきちから」と同程度で、容積重が大きく、外観品質が優れます(表3、写真2、写真3)。

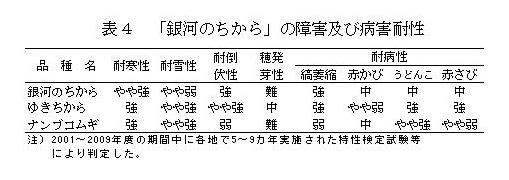

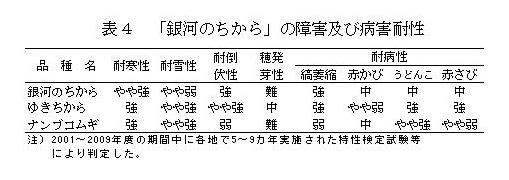

- 「ゆきちから」と比べて、耐寒性と耐雪性は劣りますが、耐倒伏性と耐穂発芽性は優れます。縞萎縮病に強く、「ナンブコムギ」より優れます(表4)。

- 東北・北陸の平坦地(目安としては根雪期間80日以下)が栽培適地です。

品種の名前の由来

パン・中華めん用小麦としてグルテンが強靱な特性を表すとともに、新品種が広く知れ渡るように願いを込めました。

種苗の配布と取り扱い

当面、試験栽培を希望する方には東北農業研究センターから有償で種子を分譲いたしますが、品種の導入に当たっては、事前に地元の農業普及センターや各県農業試験場の担当者に相談する必要があります。

利用許諾契約に関するお問い合わせ先

農研機構 情報普及部 知財・連携調整課 種苗班

Tel 029-838-7390 Fax 029-838-8905

用語の解説

縞萎縮病

正確にはコムギ縞萎縮病と呼ばれるウイルスによる病気です。「ナンブコムギ」等の抵抗性がない品種では、生育が不良となり収量が大きく低下し、甚だしいときは枯死してしまいます。このウイルスは土壌中でポリミクサ菌に寄生しており、ポリミクサ菌が麦の根に感染したときに、根から進入して発病します。土壌から侵入する病気なので、薬剤による防除が難しく、寄主のポリミクサ菌は麦の栽培をやめた圃場でも長期間生存するため、一度発生すると根絶が極めて難しい病気です。

穂発芽性

小麦の種子は収穫期に長雨に遭うと穂の中で発芽し、デンプン等が分解されて品質が低下します。穂発芽のしやすさは品種で異なり、極易~極難の9段階評価で評価しています。

生地の力

小麦粉に含まれるタンパク質の約80%はグルテニンとグリアジンです。小麦粉に水を加えてこねると、グルテニンとグリアジンが互いにつながって、グルテンが形成され、弾力性と伸展性を持った生地ができます。一般にタンパク質含量が多いほどグルテンの量が多く、生地の力が強くなります。東北農業研究センターでは生地の力をエキステンソグラムで測定しており、伸張抵抗が大きいと生地の弾力が強く、伸長度が大きいと生地の伸展性が良く、生地の力の程度が大きいと製パン適性が高くなります。

グルテン組成(グルテニン組成)

生地の力はグルテンの量の他、グルテンの質(組成)でも変わります。グルテニンは高分子サブユニットと低分子サブユニットに分けられ、それぞれ数種類のサブユニットがあり、異なる遺伝子によって支配されます。このうち、Glu-D1dと名付けられた遺伝子を持つ小麦は、グルテン同士の結びつきを強くする高分子サブユニットを持ち、遺伝子Glu-B3gを持つ小麦は同じく結びつきを強くする低分子サブユニットをもちます。両方の遺伝子を持つ小麦はグルテンの質が強靱で伸張抵抗や生地の力がかなり強くなりますが、反面、伸展性(伸長度)が低くなります。「銀河のちから」はDNAマーカー選抜によりGlu-D1dを持つ小麦として選抜されましたが、後にGlu-B3gも持つことが判明しました。

DNAマーカー選抜

遺伝子の配列の一部を読み取って、調べた植物がその遺伝子を持っているか否かを調べる方法です。パン用小麦の場合、パンを焼いたり、エキステンソグラムの測定をしなくても、DNAマーカーでグルテニンサブユニットの遺伝子構成を調べることにより、製パン適性や生地の力の程度を推測することができます。これにより品種改良の効率化が図れます。

耐寒性と耐雪性

東北地域では、積雪の少ない地域や多雪地帯でも積雪の少ない年には、低温に遭遇する事により、茎葉が枯死する寒害が発生します。一方、多雪地帯や多雪年には、積雪による長期間の低温・暗黒下にあって植物体が弱ることにより、紅色雪腐病や小粒菌核病(積雪下で発生しやすく、菌糸が繁殖して葉を枯らす病害)の発生という形で雪害が発生します。耐寒性と耐雪性は寒害や雪害に対する耐性の強弱をを表します。耐雪性のおおよその目安として、「やや弱」で根雪期間(気象庁定義による積雪の長期継続期間)が80日まで、「やや強」で110日までなら目立った被害は出ません。(日数はあくまで目安で、積雪深や越冬中の植物体の大きさ、土壌水分等で被害の発生程度は大きく変わります。)

ナンブコムギ

昭和26年に盛岡農事改良実験所(現:東北農業研究センター)で育成された品種で、現在は岩手県を中心に東北3県で2560haほど栽培されています。その小麦粉は、黄色みと独特の風味があり、グルテンの質は強くありませんが、パン用を始め、めん用、煎餅用など幅広く利用されています。

ゆきちから

平成14年に東北農業研究センターで育成された品種で、秋田県を除く東北5県で合計1470haほど栽培されています。パン原料として利用される他、色相が優れるため中華めん用としても利用されています。

HRW

Hard Red Winterの略称で、アメリカ合衆国から輸入されている硬質小麦の銘柄です。日本ではパンや中華めんの原料として利用されています。東北農業研究センターでは、農林水産省総合食料局から試験用に無償譲渡されたものを比較のために用いています。