こんにちは。広報アンバサダーの緒方 湊です。

近年、環境問題や食の安全・安心に対する意識の高まりから有機農業が注目されています。また、農水省は「みどりの食料システム戦略」の具体的な取り組みの1つとして、化学農薬や化学肥料の使用量を減らし、有機農業を促進することとしています。

農研機構では、この「みどりの食料システム戦略」の実現に向けた研究課題に取り組んでいますが、今回はイチゴの有機栽培の研究を見学するために、つくばを訪ねました。説明いただいたのは中日本農業研究センターの須賀有子さんです。

農研機構 広報アンバサダー

緒方 湊 (おがた みなと)

農研機構研究成果のブログ発信やイベントへの協力等を通して、農研機構の知名度向上・魅力を広く発信中。

有機イチゴ栽培に取り組むきっかけを教えてください。

イチゴは子供からお年寄りまで人気が高く、生のまま食べることが多いので、有機イチゴのニーズは年々高まっているのですが、生産量がごくわずかで、このニーズに応えられていません。イチゴは栽培期間が長く、病害虫の種類も多いため、有機栽培は非常に難しいとされており、イチゴの生産者さんや関係者の間では「イチゴの有機栽培は不可能」とまで言われています。そこで私達は「有機イチゴ栽培を可能として、その生産量を増やす」ということを目的に、令和2年から有機イチゴの栽培試験を開始しました。

有機イチゴ栽培試験に用いている技術をご紹介いただけますか?

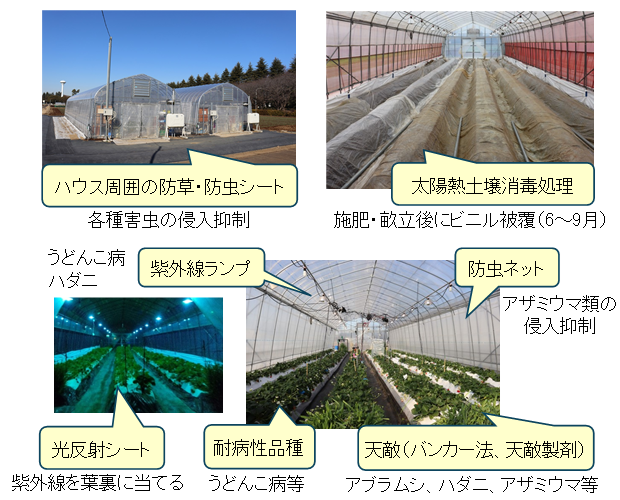

イチゴの有機栽培で最も問題となるのは病害虫の発生なので、主に病気や害虫を抑えるための技術を用いています。イチゴの病害虫対策には、これまでに農研機構が他の機関と連携して開発した様々な技術があるので、その中で有機栽培にも使える技術を組み合わせて使うこととしました。

病気対策としては、イチゴの主要なカビの病気の「うどんこ病」対策として紫外線(UV-B)のランプを設置しています。紫外線で殺菌するのではなく、イチゴの免疫機能を活性化させてうどんこ病の発生を抑える仕組みです。紫外線はうどんこ病だけでなく、害虫のハダニにも効果があります。紫外線をハダニの卵にあてると、卵が死んだり、ふ化しにくくなったりすることでハダニの数を減らす効果があるのですが、ハダニはイチゴの葉の裏にいるのでイチゴの株元に光を反射する白いシートを敷いて、葉の裏側にも紫外線を当てることで効果を高めています。また、イチゴの品種もうどんこ病等の病気に強いものを用いています。

また、栽培終了後の6月上旬に施肥や畝立てをしてからその上にビニルを張って、イチゴの定植を行う9月下旬までの約3か月間ハウスを閉めきって、太陽熱土壌消毒処理を行っています。

害虫対策としては、まずハウス内に害虫を入れないことが最も重要なため、虫の住処となる雑草対策としてハウス周囲に防草シートを敷いています。さらにハウスのサイドやドア付近の防草シートの上には白い防虫シートも敷いています。これは紫外線を反射するシートで、飛んでくる虫に下から紫外線を当てるとうまく飛べなくなって落ちてしまうことを利用して、虫がハウス内に入るのを減らせる効果があります。また、ハウスの両サイドには、アザミウマという害虫の侵入防止に効果のあるネットを張っています。

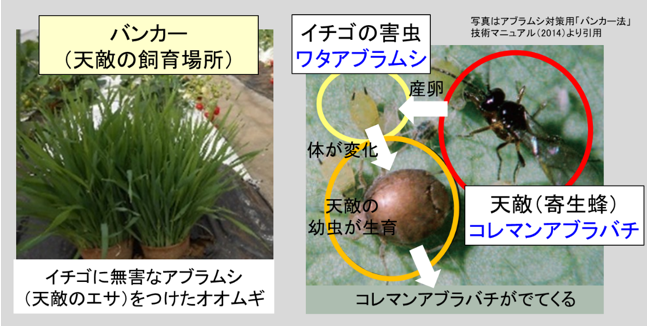

ハウス内に入った害虫については、その害虫に対応した天敵製剤や微生物製剤を使用しています。天敵製剤は害虫が発生する前に導入しておく、待ち伏せ型の天敵の使用を基本として、それで抑えられない場合は即効型の天敵を散布する、というように使い分けています。

待ち伏せ型の天敵の例として、イチゴの畝の端にオオムギを植えて、あらかじめアブラムシの天敵であるコレマンアブラバチを飼っておく「バンカー法」を用いています。バンカー法によって、アブラムシが発生した際にすぐに対処ができます。

※バンカー法 : 天敵が害虫を待ち伏せするための場所(バンカー)をハウス内にあらかじめ用意しておく方法 (天敵の定着率・生存率を高めて、安定した防除効果が得られる)

イチゴの品種は?

現在は5回目の栽培試験中で、「よつぼし」、「恋みのり」、「とちおとめ」の3品種を栽培しています。

「よつぼし」は種で繁殖する新しいタイプの品種です。イチゴの品種は親株からランナーといわれるツルの先にできる子株を増やすタイプが一般的ですが、親株に病気や害虫が発生すると子株にも伝染してしまう、という問題があります。「よつぼし」は種から栽培するため、この親株由来の病害虫発生を抑えることができるという利点があります。

「恋みのり」はうどんこ病に抵抗性があり、また、大粒で収量が多く、果実が固くて日持ちが良いのが特徴です。農研機構の九州沖縄農業研究センターが育成した品種です。

「とちおとめ」は関東地域で長年広く栽培されている品種として用いています。

難しいとされるイチゴの有機栽培は大変だったと思われますが、これまでの研究成果をお聞かせいただけますか。

有機イチゴの栽培試験は、3月下旬からこのハウスとは別の育苗用ハウスで有機育苗を始めます。その苗を9月下旬に定植して、12月上旬から半年間収穫して、5月末に栽培終了、となっています。栽培試験を開始する前は、暖かくなってくる3~4月頃に病気や害虫が大発生して、イチゴが全滅するのでは?と心配していたのですが、先程説明したいろいろな技術と天敵製剤や微生物製剤を使用することで、これまで4回の栽培試験はどれも大きな病虫害が出ることなく5月末まで栽培することができています。

収量についてですが、全国のイチゴの平均収量が10aあたり3.3トンなので、それと同じくらいとして有機イチゴの目標は3トンとしています。昨年5月に終了した栽培試験では「恋みのり」で4.3トン、「よつぼし」で4.6トン、「とちおとめ」で3.6トンと、初めて3品種とも目標の3トンを超えることができました。

有機イチゴ栽培試験の様子

農研機構育成品種の「恋みのり」

最後になりますが、今後の取り組みについて教えていただけますか?

有機イチゴの栽培試験で目標としていた収量を超えることができましたが、品種ごとにみれば、例えば「恋みのり」の平均収量は10aあたり5.5~6トンです。昨年の栽培試験の「恋みのり」の収量は4.3トンとまだまだ有機イチゴの収量は低いので、収量を増やすためにこれからも栽培技術を改善していきます。また、これらの技術をまとめた「有機イチゴ栽培マニュアル」を作り、このマニュアルを用いた有機イチゴ栽培技術の普及活動を行う予定です。

有機イチゴ栽培技術の普及を目指して、令和3年からつくば市内の農業生産法人さんに協力いただいて、生産者規模での有機イチゴの栽培試験を行っています。これまで3作とも概ね順調に栽培できており、有機イチゴの販売も始まっています。ただ、中日本農業研究センターと同じつくば市での栽培試験なので、今後は他の地域においても有機イチゴ栽培が可能なのかを確かめることも必要だと考えています。

取材を終えて

化学農薬や化学肥料を使わないため、病気をもたらす虫や雑草を防ぐことが基本中の基本で、その上で、病害抵抗性品種を使用し、天敵(製剤、バンカー法)、有機JAS認証農薬を使用します。UV-B照射、光反射シートなどに目を奪われがちですが、凡時徹底、虫や雑草の物理的防除がどれほど大事なのかを感じました。日常の家庭菜園にも繋がります。

また有機の場合、温度管理、換気などが特に大事になるため、省コスト、省力化に関しては現在進められているスマート農業の技術進歩に期待です。須賀さんから有機イチゴの収量はまだまだ世の中のニーズに追いついていないという現状もお伺いしました。今回紹介いただいた有機イチゴ栽培について、新規でイチゴ栽培を始めようとする方や、有機栽培に興味を持っている人、団体、自治体などに対してもっともっと浸透させられるよう努めたいと、農研機構広報アンバサダーとしての役目を自覚しました。