上原 拓也 (うえはら たくや)

農研機構 生物機能利用研究部門

昆虫利用技術研究領域

昆虫デザイン技術グループ 主任研究員

筑波大学大学院生命環境科学研究科修了。在学中に日本学術振興会特別研究員採択。天敵昆虫の行動制御技術に携わる研究者公募で農研機構に採用され、任期付職員として入職する。2021年より現職。2022年11月から米国コロンビア大学で蚊の研究に取り組んだ経験を生かし、新たな研究展開を目指す。

専門分野と主な研究内容を教えてください。

専門は応用昆虫学、化学生態学です。応用昆虫学は昆虫学を農業や環境保全に応用する分野で、私は害虫を食べる天敵昆虫や生ごみを資源に変えるアメリカミズアブなどを研究対象としています。また、化学生態学は生き物同士の化学的なコミュニケーションを解明する分野で、メスの性フェロモンに反応するオスの行動もその一例です。

最近は、視覚や味覚など昆虫の五感を調べ、有用昆虫(人間の暮らしに役立つ昆虫)の行動制御に応用する研究に取り組んでいます。人間には見えているものが昆虫には見えていないなど、生き物によって感じ取れるものごとの範囲に違いがあると認識できる興味深い研究分野です。

いつ頃から昆虫に興味があったのですか。

私が育ったのは自然豊かな長野県安曇野市です。幼い頃から昆虫が好きで、家でたくさんの昆虫を飼い、中学では科学部で昆虫の研究に没頭していました。週末の夜に祖父と一緒にガを捕まえに行くのが楽しみで、それを機にガが好きになったんです。

それからは大好きな昆虫が生きる環境を守りたいとずっと考えてきました。そして、昆虫を深く研究し、新たな発見をすることで貢献できるかもしれないと思い立ち、研究者を目指しました。農業が身近だったので、「害虫管理に使う農薬を減らすことができれば昆虫が生きる環境を守れる」といったように具体的にイメージできたのだと思います。

アメリカでの研究生活についてお聞かせください。

農研機構の在外研究員制度を利用してコロンビア大学の研究室に受け入れてもらい、1年8カ月間アメリカで過ごしました。研究室は蚊を使って昆虫の満腹時と空腹時の様子を調べていました。そこで私は昆虫の五感に満腹・空腹という要素を組み合わせて新たな研究展開ができると考え、さまざまなことにチャレンジしてきました。

アメリカの研究スタイルは、研究予算を獲得してきたリーダーが多くのメンバーを率いてチームで研究を進めていくのが主流です。農研機構も近い環境にあるため、研究チームのよりよいマネジメント方法を考える上で非常に勉強になりました。

一方、文化的背景が異なる研究者とのコミュニケーションには苦戦しました。英語が得意でない割に何とかなったといえる反面、「もっと芸術や音楽など研究以外のことを話しておけばよかった」という思いも強く残っています。

趣味や楽しみにされていることがあれば教えてください。

ものを作るのが好きで、渡米前は昆虫のイラストのTシャツをデザインして、お世話になった人にプレゼントしていました。アメリカでは多色刷りのエコバッグを作りましたし、ビール醸造にも挑戦しました。醸造は実験と似ていて、一つひとつの工程を理解できるようになるにつれて楽しくなってくるんです。

私は基本的に何でも自分で考えて作るのが好きで、それは研究においても変わりません。3Dプリンターで実験器具を自作したり、新しい機器やソフトウェアなどが発表されたらそれを研究にどう活用できるか考えたりするのも楽しいですね。

研究の醍醐味、今後の展望をお聞かせください。

害虫管理ひとつ取ってみても、私たちの研究は人間の営みと深く関わっています。単に、科学的事実に基づくだけではなく、関係者の総意をくんだ意思決定が必要な場面もあります。そういう人間社会の複雑さを認識した上で研究を進めていくのは難しくもあり、面白くもあります。

昆虫の五感を解明し、彼らの世界観に肉迫することが私のゴールです。つまりそれは昆虫の言葉を理解することであり、そうすると人間はもっと昆虫と対話できるようになるでしょう。研究で得られた対話の糸口を、農業分野の発展に生かしていきます。

上原さんの研究道具

!昆虫触角電位検出装置

昆虫の触角がにおいなどの物質に反応する際の電気信号を検出・解析する装置。GCで解析されたにおいの成分に対して、触角でどう反応するかを見ることができます。

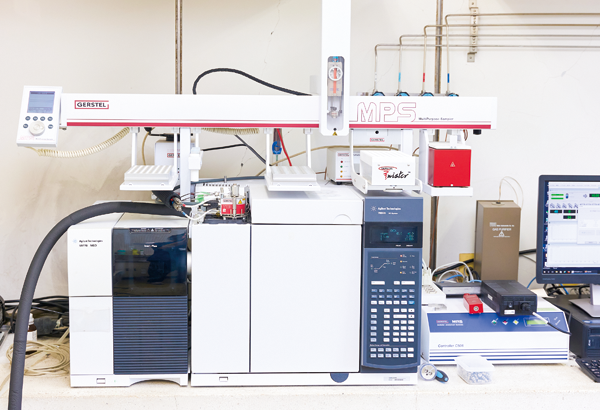

!ガスクロマトグラフ質量分析装置(GC/MS)

におい成分の分析を行う機械。例えば花の香りにどういった成分が含まれているのかを調べるのに使います。