動物衛生研究部門

I.原子吸光分光光度計

1.原子吸光分光光度計とは?

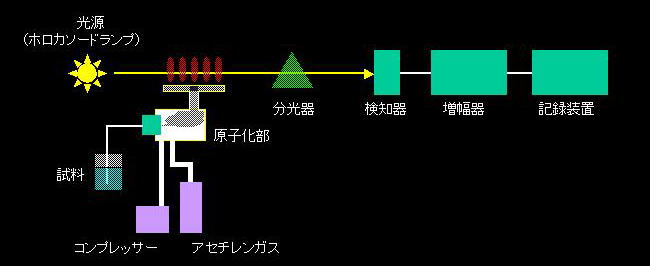

原子は、それぞれ固有のエネルギー準位を持っており、原子状元素はその元素固有の波長の光を吸収したり放出したりします。

原子吸光分光光度計では、まず高温(1,700-2,700 °C)中に試料溶液を噴霧することにより、分子を構成原子に熱分解します。この原子蒸気にホロカソードランプと呼ばれる光源から原子固有の波長の光(共鳴線)を照射すると、原子は共鳴線を吸収します。その吸光度を測定することにより試料溶液中の目的元素の濃度を求めることができます。

試料の原子化方式には、高温の炎による熱分解によるもの(フレーム型)、黒鉛(グラファイト)等の電気炉によるもの(ファーネス型)があります。ファーネス型の方が感度が高く、より微量の金属測定に利用されます。

金属原子の吸収スペクトルの幅は溶液中の化学種と比べると非常に狭く、原子吸光分析法は吸光分析法よりも非常に高い選択性と感度を持った方法です。共存元素の影響も比較的少ないので、広い分野での微量金属分析に用いられています。

畜産獣医分野では鉛、銅、亜鉛、鉄などによる中毒あるいは欠乏症の診断のため、生体試料や飼料中の重金属測定に用いられています。

左側から原子吸光分光光度計本体、積算機

2.原子吸光分光光度計(フレーム型)の一般的な使用法

(1)本体の電源を入れる前に行うこと

- バーナーヘッドの掃除(炎が出るところ)をする

前回使用した時の燃焼カス(炭化物)が付いていることがあるので名刺位の厚さの紙をバーナーの溝に差込み取り除く。

取り除けないときはバーナーを本体から取り外し分解後洗浄する。

乾燥後組み立て本体に取り付ける、最後にバーナーの位置合せを行う。 - ドレインタンクの水量を確認する

水量が少ないときには水を補充、多いときにはタンクに接続されている廃液チューブに詰りがないか確認する。 - 燃焼ガス(アセチレンガス)、補助燃焼ガス(圧縮空気など)を本体に供給する。

ガス漏れ等がないか石鹸水で確認する、確認後石鹸水は拭き取る

(2)本体の電源を入れる

- 測定する元素用のホロカソードランプを点灯する

ランプの光量が安定するまで15分以上点灯する - 燃焼ガス、補助燃焼ガスを取扱説明書に記載してある流量にする

- ガスを点火し試料吸入チューブから蒸留水を吸引させる、約10分間その状態をキープ

バーナーヘッドが一定の温度に達し、装置が安定する - スタンダード、サンプルの順に測定する

一本測定するごとに蒸留水を吸わせ、吸引チューブ内の試料を排出させる - 測定が終了したら、蒸留水を5分間吸引させる

酸性溶液(試料)がバーナー内に付着しているので蒸留水で洗い流す - 最後は何も吸引させず、バーナーを空焚きし、バーナー内の水分を蒸発させる

- 炎を消火し、燃焼ガス、補助燃焼ガスの供給を止める

(3)本体の電源を切る

補助燃焼ガスが圧縮空気の場合はエアコンプレッサーの電源を切り、ドレインバルブを開け内部の空気を抜く