動物衛生研究部門

II.蛍光分光光度計

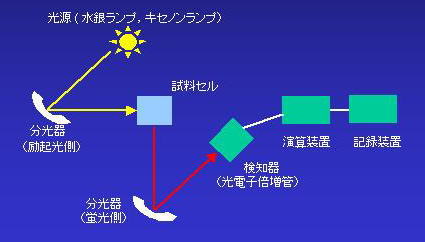

1.蛍光分光光度計とは?

物質に可視・紫外領域の光を照射すると、照射した光よりも長波長の光を放射する場合があります。これは、その物質が光(励起光)を吸収することにより、一旦励起状態となって種々の振動準位に励起した電子が、光(蛍光)を放射しながら基底状態の振動準位へ遷移するためで、このような物質を蛍光物質と呼びます。

蛍光物質からの蛍光強度やスペクトルを測定して定量、定性分析を行なう装置が蛍光分光光度計です。写真のような独立したものだけでなく、高速液体クロマトグラフ(HPLC)の検出器の形でも利用されます。

一般に蛍光物質では、分光光度計により吸光度を測定する方法よりも高感度で特異性の高い測定が可能となります。また、目的物質自体は蛍光を持たなくても、これに蛍光物質を結合することにより高感度に測定することもあります。

獣医畜産分野では、医薬品、飼料および生体中のビタミン、微量元素の分析に用いられます。物質自体の蛍光を利用して測定するものとしては、ビタミンA (*Ex 325 nm, *Em 463 nm)、ビタミンE (Ex 295 nm, Em 330 nm)など、また蛍光物質を結合して測定するものとしては、セレンE (Ex 380 nm, Em 525 nm)、ビタミンB1(チアミン)E (Ex 375 nm, Em 450 nm)などがあります。

* Ex = 励起波長、Em = 蛍光波長

2.一般的な使用方法

- 電源を入れる。

- 励起波長と蛍光波長をセットする。

- セルにブランクあるいは標準溶液を入れて蛍光強度を測定し、検量線を作成する。

- セルに測定試料溶液を入れて蛍光強度を測定する。

- 検量線をもちいて試料中の目的物質の濃度を計算する。

3.注意点

- 蛍光分光光度計用のセルは、4面とも石英でできた物を用いる。光が透過するのはセルの下部なので、ここを汚さないように常にセルの上の方を持って操作する。

- 測定によって得られる蛍光強度は、あくまで相対的なもので、装置やその条件、用いるセルによりその値は変わる。必ず濃度既知の標準溶液と同時に測定する。

- 装置上に表示される蛍光強度は、分光光度計などに比べ、常に細かく変動しているため戸惑うことがあるが、セルをセットして試料室のふたを閉めてから速やかに測定する方がよい。一般に試料室内で励起光を当てたままの状態にすると、時間経過とともに蛍光強度は低下する。