(2024年7月2日(火曜日)更新)

カイコ(蚕)についてどれくらい知っていますか? その存在は知っていても、「シルクのもととなる繭を作るイモムシ」「桑の葉を食べる」ということくらいしか知らないという人も多いでしょう。ところがカイコは、実はすごい虫なのです! ここではカイコの不思議な生態と、世界で注目される日本の最新シルクについて紹介します。

人が世話をしないと生きていけない虫

カイコはクワコという野生のガ(蛾)を人間が飼い慣らし、数千年かけて家畜化したものです。より良い生糸を多く効率的にとることを目的に、品種改良を重ねてきました。カイコの幼虫はほとんど移動せず、成虫は羽があるのに飛べません。カイコは人が世話をしないと生きてはいけないのです。

細い糸に黄色い繭 カイコの特徴いろいろ

糸の量の多い大きな繭や黄色い繭、細い糸のとれる繭を作るもの、病気に強いものなど、さまざまな特徴を持つカイコがいます。養蚕農家で飼育されるカイコのほかに、研究所や大学に保存されているものを含めると、現在の日本には約1,900種類のカイコがいます。農研機構では、そのうち約600種類を遺伝資源として保存しています。

すべては繭を作るためカイコの一生とは

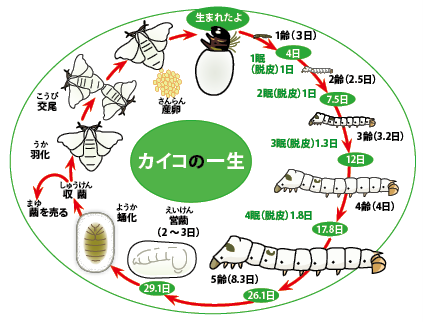

ではカイコはどのように育ち、シルクの原料となる繭を生み出すのでしょうか? 図のとおり、卵からかえったカイコの幼虫は、4回の脱皮を行います。幼虫の期間は桑の葉をよく食べ、25日ほどで体重は1万倍にも成長。5齢にまで成長したカイコは糸(繭糸(けんし))を吐き、自らを包む繭を作り、その中でさなぎになります。この繭が出荷、乾燥されて、生糸に加工されるのです。 繁殖用のカイコは繭を乾燥させずにそのまま保管され、2週間ほどで羽化。まもなく交尾し、500個ほどの卵を産みます。成虫は食べたりせず、ほとんど移動することもなく、1週間ほどで短い一生を終えるのです

養蚕農家の減少により、日本における国産生糸のシェアはわずか0.2%です。とはいえシルクは"繊維の女王"。天然のシルクが持つ光沢や風合いが支持され、世界的な需要は好調です。そこで農研機構では日本のシルクの価値を高めるため、交配による品種の開発や、遺伝子組換え技術による新しい機能を持ったシルクを作る研究を進めています。ここではその一部をご紹介します。

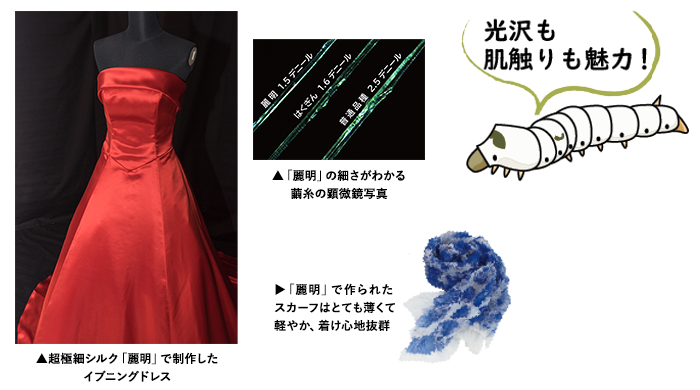

超極細で少ない染料で染色できるシルク

農研機構で開発された、1.5デニール※以下の超極細シルク「麗明」。通常、養蚕農家で作られる繭糸の太さは3デニールほどで、これまで世界一細いとされていた蚕品種「はくぎん」の1.6デニールを超える細さです。超極細シルクは「はくぎん」を遺伝子組換え技術でさらに改良。細さゆえ、1本の生糸により多くの繭糸を用います。その生糸で織られた生地は糸表面の凹凸が小さいために光沢、肌触りともに優れ、ドレスや和装に上品な趣が加わるのです。

※デニールは繊維の太さを表す単位(9,000メートル 当たり1グラムである糸の太さ。例えば、9,000メートルで50グラムの糸は50デニール)

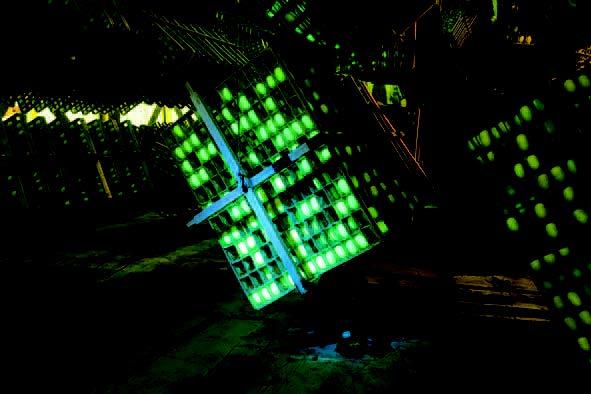

蛍光シルク

遺伝子組換え技術により、カイコにクラゲやサンゴの蛍光タンパク質を繭糸の中に作らせ、「蛍光シルク」ができあがりました。緑色に、赤やオレンジ色など、さまざまな色に生糸そのものが蛍光を発します。蛍光シルクは自然光下でもほんのりとした色合いです。青色光など一定の波長の光を当て特殊なフィルターを通して見ることで、鮮やかな蛍光色が見られます。人目を惹くため、エンターテインメント分野やアート作品で活用されています。

世界に先駆け、群馬県の養蚕農家で緑色蛍光シルクカイコの飼育と実用生産が始まりました。蛍光シルクをはじめ、日本にしかない高機能シルクの生産量アップにより、衣料やアート、インテリア素材など、幅広い分野での活用が期待されています。

遺伝子組換えカイコの実用生産スタート!

2023年現在、養蚕農家は146戸、1959年には1,871あった製糸工場もわずか7と日本の養蚕業は縮小傾向です。そんな中、2016年から始まった遺伝子組換えカイコの農家飼育と、蛍光シルクの実用生産は明るいニュースとなっています。

蛍光シルク製品化に向けての大きな一歩

なぜ蛍光シルクを作るカイコの飼育が、ニュースとなったのでしょうか?遺伝子組換え生物の取り扱いには、明確なルールがあります。生物多様性への影響がないことを調査した上で、養蚕農家での飼育が認められました。農研機構と群馬県蚕糸技術センターが協力しての今回の挑戦は、農家での飼育による遺伝子組換えカイコの生糸の量産と、蛍光シルク製品が市場に出るための大きな一歩なのです。

さらに多彩な色合い超極細シルクも

現在は緑色蛍光の他、青色蛍光シルク、「麗明」など、多様な遺伝子組換えカイコが農家で飼育可能になっています。

また、養蚕農家では3~4齢以降の飼育を担当し、卵から3齢までは特定の場所でしか飼育できないのですが、今後は養蚕農家で卵からの飼育が可能になるような試験を行うなど、養蚕農家での飼育拡大の取り組みも行われています。

多種多様、特長もそれぞれのシルクの量産化への道のりに、養蚕業の復活と新しいシルク文化誕生への期待が高まっています。

農研機構は2000 年に世界で初めてカイコの遺伝子組換えに成功して以来、従来の蚕糸業だけでなく、さまざまな分野での研究開発を進めてきました。すでに実用化されたものも含め、医薬品・医療用素材、電子部品など、新たなカイコの産業界での活用が期待されています。

研究についてもっと詳しく知りたい方は、 農研機構HP をご覧ください。

関連動画

遺伝子組換え技術がもたらす蚕業革命(短編)

遺伝子組換え技術がもたらす蚕業革命

Sericulture revolution promoted by genetic modification technology

広報誌「NARO」2018秋冬号 掲載記事