品種育成の社会的背景と研究の経緯

台風や干ばつ等の気象災害に強いかんしょは、沖縄県における重要な畑作物です。特に、「紅いも」と称される沖縄県産紫かんしょは、紅芋タルト等の加工土産品としての人気が高く、インバウンド消費4)の拡大にも貢献しています。しかし、農林水産省の統計によると、平成30年に確認された基腐病等の影響により、県内のかんしょ生産量は、令和5年には2,350tと、平成29年の3,820tから大きく減少しています。基腐病抵抗性品種の開発に対する行政、実需者からの強い要望を受け、農研機構は令和5年にジャーガル土壌5)を栽培適地とする「おぼろ紅」、令和6年に島尻マージ土壌6)を栽培適地とする「ニライむらさき」を育成し、加工用途をメインに普及を進めてきました。

一方で、沖縄県では基腐病の発生と同時期に新型コロナウイルス蔓延が重なり、観光客の減少などによる原料いもの買取制限等の影響を受け、それらが収束した後も、かんしょ生産は減少が続いています。そのような中、新たな市場を開拓することに意欲的な生産者、青果取扱業者、行政等からは、上記のような外部要因に左右されやすい加工原料用だけでなく、沖縄県産ブランド紅いもの青果用市場を開拓することについて期待が寄せられています。しかし、沖縄県内では良食味の青果用紅いも品種は収量性やいもの形状に課題のある「沖夢紫」、「備瀬」等に限られていることから、安定供給が難しい状況でした。また、前述の加工原料用品種の「ニライむらさき」は、食味が良く青果としての利用も可能であり、「沖夢紫」に比べ、収量性やいもの形状について改良されているものの、栽培上、土壌型を選ぶ傾向にあります。

そこで農研機構では、基腐病に強く、土壌型を選ばず「沖夢紫」や「備瀬」よりも多収で、食味の良い青果用紅いも新品種「Hai-Saiすいーと」を育成しました。

新品種「Hai-Saiすいーと」の特徴

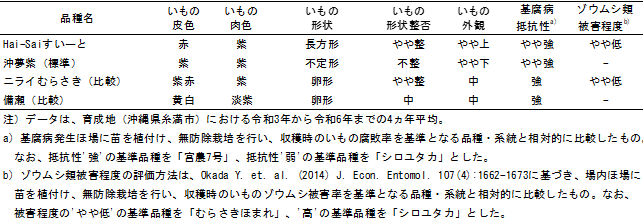

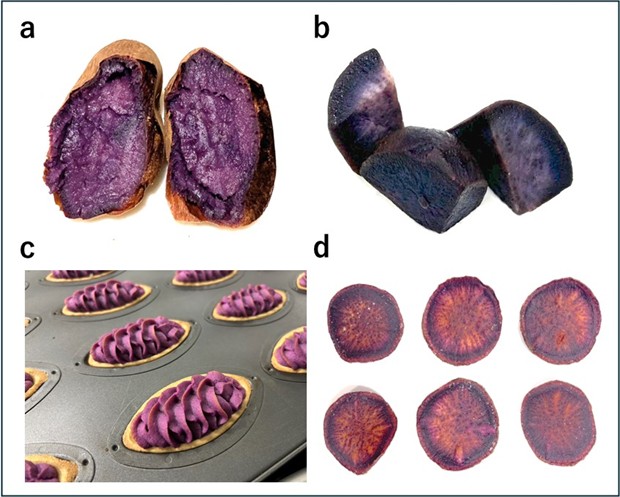

- 「Hai-Saiすいーと」は、沖縄県で古くから栽培されている白皮・紫肉色の在来品種「備瀬」を母親とした自然交雑種子7)から選抜した品種です。塊根の形は"長方形(紡錘)"で形や揃いが良く、外観が優れ、塊根の主な皮色は"赤"、主な肉色は"紫"です(図1、表1)。

図1 「Hai-Saiすいーと」と「沖夢紫」との比較

図1 「Hai-Saiすいーと」と「沖夢紫」との比較

「Hai-Saiすいーと」は、「沖夢紫」に比べて多収で、いもの形状や揃いが良いのが特徴です。

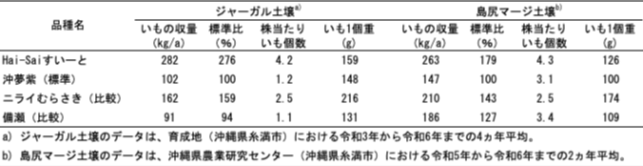

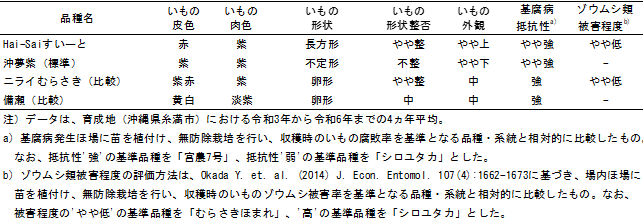

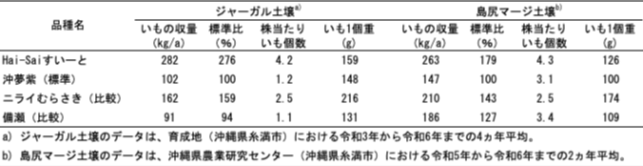

- 春植え栽培における収量は、「沖夢紫」や「備瀬」と比較して多収です。また、「ニライむらさき」で見られるような土壌型による収量の変動が「Hai-Saiすいーと」では小さく、ジャーガル土壌、島尻マージ土壌ともに多収となり土壌型を選びません。また、いも1個重は平均150g前後と、焼きいもに適したサイズです(表2)。

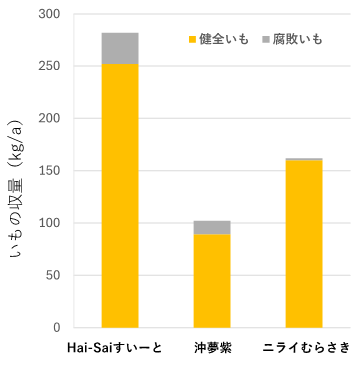

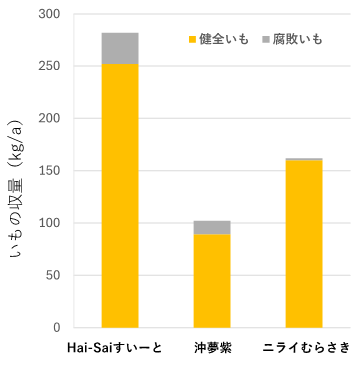

- 基腐病抵抗性は"やや強"で「沖夢紫」と同程度であり(表1)、"中"である沖縄県の加工用主力品種「ちゅら恋紅」より優れます。一方で、「ニライむらさき」と比較して抵抗性は劣りますが、「Hai-Saiすいーと」は多収のため、基腐病発生ほ場で栽培した時の健全いもの収量は「ニライむらさき」より多くなります(表2、図2)。また、害虫のゾウムシ類8)の被害程度は"やや低"で、「ニライむらさき」と同程度です(表1)。

表1 「Hai-Saiすいーと」の主な栽培特性  表2 「Hai-Saiすいーと」の主な収量特性

表2 「Hai-Saiすいーと」の主な収量特性

図2 「Hai-Saiすいーと」、「沖夢紫」および「ニライむらさき」の基腐病発生ほ場における収量性(令和3年~令和6年の春植え栽培における平均値)

図2 「Hai-Saiすいーと」、「沖夢紫」および「ニライむらさき」の基腐病発生ほ場における収量性(令和3年~令和6年の春植え栽培における平均値)

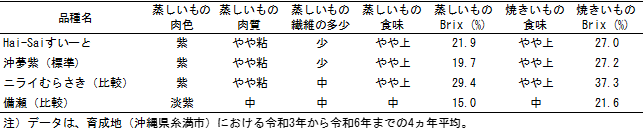

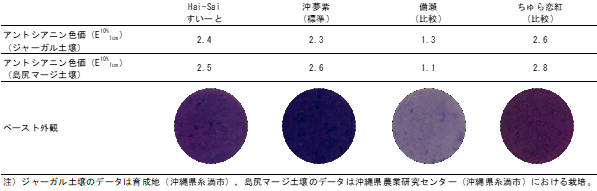

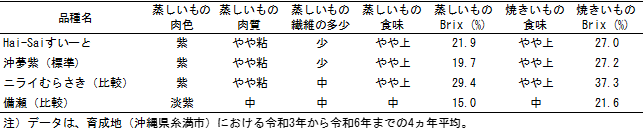

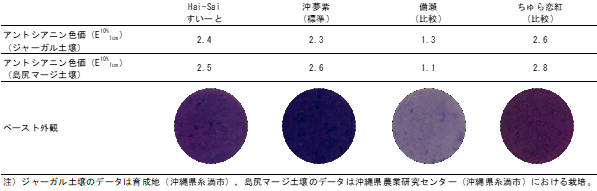

- 蒸しいもの肉質は"やや粘"で、繊維が少なく、蒸しいも、焼きいものBrix9)は「沖夢紫」と同程度で、食味もともに"やや上"と優れます。(表3)。また、肉色の濃さを示すアントシアニン色価も「沖夢紫」と同程度です(図3)。

表3 「Hai-Saiすいーと」の主な品質特性

図3 「Hai-Saiすいーと」、「沖夢紫」、「備瀬」および「ちゅら恋紅」の土壌型ごとのアントシアニン色価とペーストの比較(2024年度調査)

図3 「Hai-Saiすいーと」、「沖夢紫」、「備瀬」および「ちゅら恋紅」の土壌型ごとのアントシアニン色価とペーストの比較(2024年度調査)

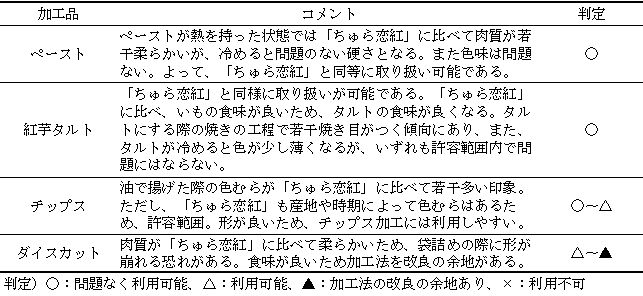

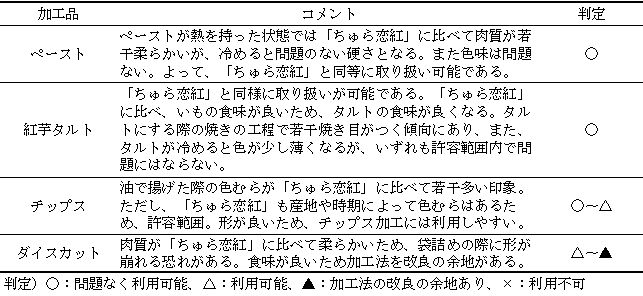

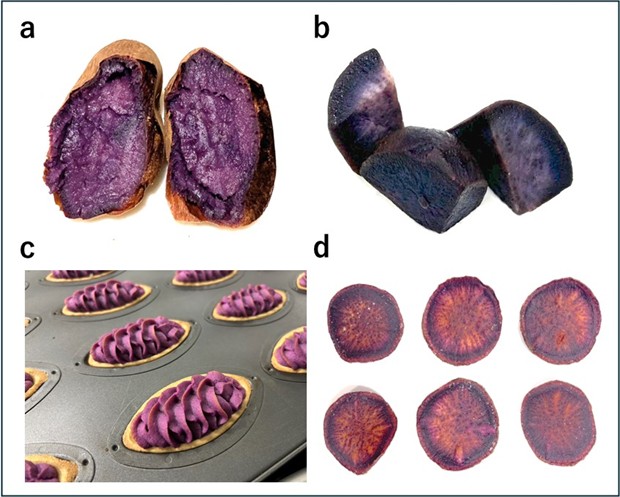

- 「Hai-Saiすいーと」は、青果用だけでなく、加工適性も優れており、ペースト、紅芋タルト、チップス、ダイスカット等への加工が可能で、加工用途としても複数の沖縄県内加工業者からの評価が得られています(表4、図4)。

表4 沖縄県内加工業者による加工品への加工適性評価

図4 「Hai-Saiすいーと」の加工品例

図4 「Hai-Saiすいーと」の加工品例

a:焼きいも、 b:ダイスカット、 c:紅芋タルト、 d:チップス

品種の名前の由来

「はいさい」とは沖縄県の言葉で人と人を結ぶ気軽な挨拶です。また、「すいーと」は食味が良い紅いもであることを表しており、県民はもちろん、観光客にも親しみを持って受け入れられるようにとの想いを込めて命名しました。

栽培上の注意点

今後の予定・期待

「Hai-Saiすいーと」は、離島を含む沖縄県全域で令和8年から栽培が開始される予定です。令和10年に30haの普及を目指しています。これまで限定的であった沖縄県産紅いもの青果利用を拡大し、新たな市場開拓と、沖縄県産ブランド紅いもの確立に寄与することが期待されます。

令和5年に育成した「おぼろ紅」、令和6年に育成した「ニライむらさき」と合わせ、加工用と青果用の基腐病抵抗性品種が揃ったことから、生産者が用途や実需の要望に応じて品種を選択して病害虫の被害リスクを軽減し、安心して栽培できる体制が整いました。このことは、青果用紅いも市場の新たな開拓に貢献し、加工原料いもの安定確保にも寄与します。

原種苗入手先に関するお問い合わせ(生産者向け)

生産者の方を対象とした原種苗提供契約のお申し込みは随時受け付けています。下記のメールフォームからお問い合わせください。

農研機構九州沖縄農業センターHP【研究・品種・特許についてのお問い合わせ】

https://prd.form.naro.go.jp/form/pub/naro01/karc_research

配布は随時行いますが、提供可能な量には限りがあるため、お申し込みいただいても種苗が提供できない場合があることをあらかじめご了承ください。

なお、増殖した種苗を他者へ譲渡(有償・無償にかかわらず)する場合は、別途、利用許諾契約が必要となりますので、次項を参照しお申し込みください。

なお、品種の利用については以下もご参照ください。

農研機構HP【農研機構育成の登録品種の自家用の栽培向け増殖に係る許諾手続きについて (農業者向け)】

https://www.naro.go.jp/collab/breed/permission/index.html

利用許諾契約に関するお問い合わせ(種苗会社等向け)

用語の解説