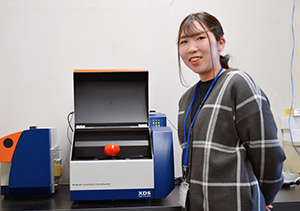

研究職 (試験区分:農業科学)

2020年度採用

食品研究部門

食品流通・安全研究領域分析評価グループ

S.M. 岡山大学大学院環境生命科学研究科(修士)

分光分析による計測方法およびデータ解析手法の研究

分光分析の中でも近赤外分光法における計測原理の解明と計測手法の開発を行っています。

近赤外分光法は非破壊・非侵襲で様々な成分を推定できる可能性を持っています。その一方で、なぜ推定できるのか原理の理解が不十分な部分もあります。特に食品や青果物は様々な成分を含んでいるため、推定原理の理解は容易ではありません。基礎的な研究ではありますが、これを解明することでより幅広い分野で実用的な簡易分析法として利用するきっかけになると考えるとわくわくします。また、実用的な研究として、青果物の品質指標を迅速に計測するセンシング手法の開発も行っています。キャベツにおける鮮度や洋ナシの熟度などこれまで主観的に評価していたものを客観的に評価することは難しいですが、とてもやりがいを感じています。

仕事をしていて、一番嬉しかったこと

入構して一番最初に、キャベツの鮮度を推定するセンサーの開発に携わりました。当時は分光分析についてもよく分からず、周りの方々のお力も借りながらやれる限り全速力で走り切った覚えがあります。このセンサー開発では、研究を進める際の流れを把握することはもちろん、農研機構内外の方と連携で進めていく方法など今後研究者としてやっていく上で必要になる基本的なことを多く学べた機会でした。また、それと同時に初めて国際学会で研究成果を発表したり、最終的に研究成果として開発したセンサーが現場で実装されたりと学生時代には経験できなかったことを多く経験でき、印象に残っています。特に、実際の現場で開発したセンサーが利用されているところを見たときには、本当に嬉しかったです。

農研機構を選んだ理由

大学時代所属していた研究室でイチゴの栽培試験をしたことで、栽培の難しさを実感するとともに、農業に携わる人々の手助けになるようなことがしたいと考えるようになりました。就職活動をする上で、主に農業関連の企業を考えていましたが、その中でも農研機構は様々な研究分野が一つの組織内にあることが特徴的でした。私がイメージしていた育種や栽培といった農業の一部分だけでとどまらず、農業関係のインフラや地域経済、食品流通やその先に繋がる食産業まで、どこよりも幅広く"農業"という分野を支えられると思いました。また、日本全国に研究所があることから、日本全体の農業に関与することも一部地域に焦点を合わせることができることも農研機構に決めたポイントの1つです。

現在、就職活動をしている学生にアドバイス

もし就職したい企業が見つかった際には、ぜひそこで働く人を訪ねてみてください。HPや説明会では知りえない情報を得たり、働くイメージが具体的になると思います。私自身学会でいただいた名刺を頼りに思い切って職員の方を訪ねましたが、今ではそれで良かったと思っています。

また、就職活動中は必ず焦りや不安が出てくるので、自分がポジティブになれるルーティンを用意しておいてください。自分の気分をコントロールできると、就職活動後も役立ちます。頑張ってください。