研究職 (試験区分:農業科学)

2022年度採用

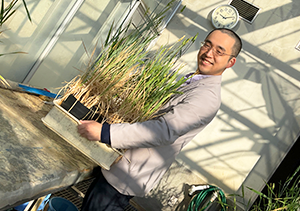

作物研究部門

畑作物先端育種研究領域畑作物先端育種グループ

O.T. 京都大学大学院農学研究科(修士)

小麦の品種育成。収量や耐病性など、課題は多岐にわたります

主に関東・中部地方向けの小麦を育成しています。小麦は、パン・中華麺・うどん・菓子・醤油など、様々な食品の主原料として用いられます。しかし、日本は気候風土が小麦作に不向きな土地が多く、消費される小麦の大部分を輸入に頼っているのが現状です。そのため、食品安全保障の観点から、小麦の自給率向上が国の指針として掲げられています。日本の気候や作付け体系に合致した、高収量・高品質・高耐病性を備える新しい品種を用途ごとに育成し、30年以上前に登録されたような古い品種を置き換えていくことが目標です。当然、時間はトータルで1品種あたり10年前後かかりますし、個人の成果は見えづらい仕事かもしれません。先人から受け継いだ材料の品種化を目指しながら次の育種材料を探すところに、独特な楽しみがあると思います。

仕事をしていて、一番嬉しかったこと

今は育種の仕事をひとつずつ身につけながら研究課題を探っている段階です。育種事業は、圃場の設計やDNAマーカー選抜など、様々な仕事が歯車のように噛み合い、年間スケジュールに沿って動いています。そのため、どこか1か所が停滞すると、並行している他の仕事の負担が膨大になったり、最悪の場合止まってしまうこともあります(それでも圃場の小麦は待ってくれません)。播種や収穫といった人手や農業機械が必要な作業では業務科の方々との連携も必須です。多くの人の手が関わっている以上、円滑に仕事を進めていくことが特に重要だと日々感じています。

農研機構を選んだ理由

もともと植物と食品の両方が好きで、社会の役に立つことがしたいと思い、農学部に進学しました。大学入学当初は地元の県の農試に就職するつもりでしたが、研究室の教授に就職先として提案いただいたのがきっかけで農研機構を目指すようになりました。修士卒で就職するか博士課程へ進学するかで悩みましたが、日本の農業研究を牽引する研究機関であること、大学よりも農業や食品流通の現場の声がよく聞こえること、就職後も長く研究が続けられることが魅力的に感じられ、就職を選択しました。民間企業にはご縁がなかったことも大きな理由の1つかもしれません。

現在、就職活動をしている学生にアドバイス

農研機構以外に内定を頂いていないものでして、アドバイスできる立場か否か怪しいものですが......「自分が何をしたいか」、消極的な言い方だと「何なら続けられそうか」を明確にしておくことが大事だと思います。ここ十数年で転職によるキャリアアップやFIREなどが話題になっていますが、逆に言えば、二十年後にこれらの価値観が通用する保証はありません。長く続けられる仕事こそ天職なのではないか、と考えています。