化学分析とその醍醐味

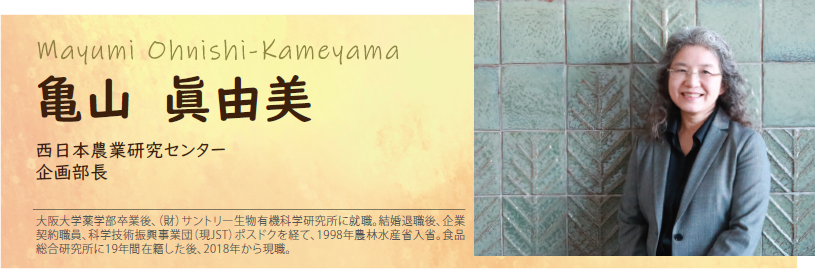

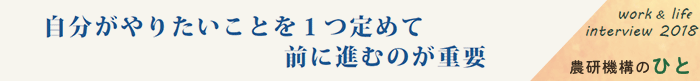

大学からずっと化学分析の仕事をしてきました。2000年に食品総合研究所(現 食品研究部門(食研))に、高度な化学機器分析ができる化学機器分析センター(現 高度解析センター)が設立されたときは、図面を引くときから関わりました。私は質量分析装置*1による解析を主に担当していて、共同研究者が見つけた生理活性物質がどういう化合物なのかを他の人と協力しながら解明する仕事をしていました。化学構造をきっちり決めるにはNMR*2とか幾つも方法を組み合わせなくてはならないんですけど、質量分析はものすごく少ないサンプルでも"あたり"をつけられるので、解析の最初のきっかけを作る。それをもとに他の人とディスカッションして、サンプル量を増やしてもらったり、必要と思われる他の測定などをする。研究は新しい知識を得たり、ひたすら分析するっていうのも醍醐味ですが、プラス他の人とのいろいろなディスカッションの中で仕事を進められたのが楽しかったと思います。老化に関連する物質の検出法についての共同研究では、糖ペプチドの解析が私の分担で、糖鎖*3は2つ付いているよねって言っていたところで、共同研究者と組んでいる糖鎖の専門家は1つですよねっていうことがありました。共同研究者も私たちも「あっちは糖鎖の専門家だし」って悩みましたが、最終的に2つ付いているという前提でその糖鎖の専門家に再解析してもらい、2つが正しかったということがあって、一生懸命やった甲斐があったと一緒に解析していた人たちと喜びました。

管理部門での仕事

食研で2年企画管理部長をやったあとに西日本農業研究センターの企画部長になりました。研究はずっと化学系をやってきたし、育ったのも大阪のど真ん中で、農業とは接点がなかったんですが、ここは農業。それも色々な分野がある。コメも、ムギも、ダイズも、カンキツも、施設園芸も、畜産もやっている。社会系の農業経済の研究者もいる。ここで農業に初めて本格的に触れて、最初は「ケイハン」という言葉をきいて、大阪の京阪電車?鳥飯の鶏飯?という状態で、しばらくしてそれが畦畔だとわかったんです。農林水産省の国立研究所の時代から19年間農研機構にいましたが西日本で企画部門の仕事をして、初めて「あっ。こういうことだったんだな。」ってわかったことが多いです。理系の研究は、自分たちが何か新しいことを発見して、それを世に出していくっていうのが仕事なんですけど、社会系の人たちは、逆に、世の中からわかっている事実をいっぱい集めて、それを使って解析して、新しい提案をするっていうところがある。以前は社会系の考え方を十分理解できていませんでしたが、今は農業経済分野の人の考え方は重要で、それは説得力のある根拠になるんだとわかってきたりとか、わりと日々新しい発見が多くて難しい反面楽しいです。

後輩へのメッセージ

どんな状況でも楽しみながら仕事をして欲しいなっていうのが一番です。結構状況や環境の変化が大きい時ですけど、自分がやりたいことを1つ定めて、周りのやり方とかを大きくは気にしないで前に進むのが重要です。

一方で、農研機構は農業研究では日本の中で一番大きな機関なので、自分はそういう組織にいて、そういう組織の一員として、国のためにとか、農業の発展のために、やらなきゃいけないという責任感をもってやって欲しい。あとは、昔は一人で大きな仕事を成し遂げられたんですけど、今は一人で何かをできる時代ではないので、できるだけ多くの人と話しながら、皆さんの協力を得ながら、仕事を進めていって欲しいと思います。