なぜ農研機構?

農研機構を就職先に選んだ理由は、働きやすい環境だと感じたからです。働きやすさとは単なる福利厚生の話ではなく、仕事へのモチベーションや、やる気を維持しやすいということです。国立の機関であるため、組織目標が明確で、日本の経済成⻑や食料安全保障、国⺠の生活の向上に寄与するという強い意義を感じます。こうした目標があることで、モチベーションを維持しやすく、研究職としての面白さも相まって、⻑く働ける場所だと思いました。研究職は特に新しい仮説を立て、実験を繰り返す仕事です。うまくいかないこともありますが、その中で新たな発見があり、失敗すらも面白い体験に変わります。そういった点で、研究は続けやすいと思いました。

採用後、コロナ禍の影響で最初の2か月は自宅待機となり、その後6月に、鹿児島県に所在する枕崎茶業研究拠点に配属されました。

今年入所5年目ですが、仕事は面白く、学生時代に思い描いていたとおり、⻑くモチベーションを維持して研究に打ち込める理想の場所だと感じています。

品種育成のバトンを繋ぐ仕事

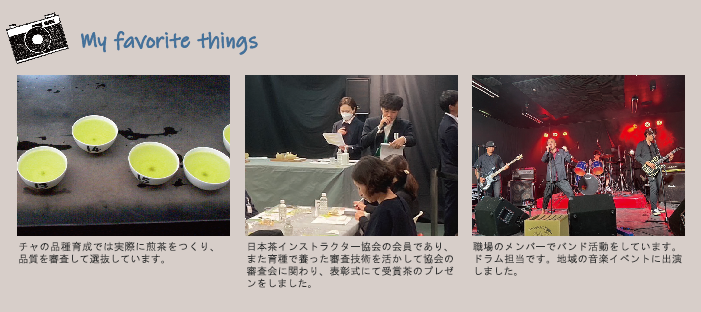

職務内容は、お茶の需要拡大や輸出促進に向けた、新しいお茶の品種の開発です。お茶の新品種開発は非常に時間がかかり、交配から品種化まで平均で約25年を要します。現在のプロジェクトで、枕崎で育成したお茶の有望系統の品種登録に主体的に関わっています。この系統は収穫期がやや晩生で、収量や耐病性に優れています。また、濃く鮮やかな緑色の葉色が特徴で、製茶品質も優良です。枕崎茶業研究拠点では、市場性や暖地での品質が良いことから早生品種を中心に育成してきましたが、収穫期の分散等のため、晩生でも良い品種が欲しいという要望に応えたものです。交配は2003年に始まり、合計14名の研究者が関与し、さまざまな選抜を経てここまで辿り着きました。茶の安定生産に貢献できる品種として、責任を持って登録し、生産現場への普及に努めたいと考えています。このように品種育成は一朝一夕ではできないので、私も次の研究者に良い形でバトンを渡せるよう、精力的に取り組んでいます。

また、お茶のコンテストの審査に関わる中で実感しますが、お茶に対して消費者が期待することは多種多様です。そのため、品種開発を通じてお茶の新しい価値を創出し様々な期待に応えられるよう、素材開発にも取り組んでいます。枕崎茶業研究拠点では、国内外のお茶の栽培地域から種子を収集しており、特徴の異なるお茶の樹を約5,000本保存しています。その中には、ブドウやジャスミンのような甘い香りを持つお茶や、認知機能に関与する可能性がある緑茶ポリフェノールを多く含むお茶が作れる茶の樹などがあり、新しい品種の開発に役立てています。

このように、研究グループとして、収量・耐病性などの生産側のメリットや、特徴的な香味、機能性などの消費側のメリットなど、品種の入口と出口を意識しながら様々なお茶の育種に取り組んでいます。

お茶の研究会、私が「先生」?!

入所当初、私はお茶に関する知識が全くありませんでしたが、数ヶ月後、鹿児島の生産者団体60名ほどの見学者の前で、急遽、お茶の品種「せいめい」について説明することになりました。手元にあった100ページ以上のSOP※を読みながらなんとか対応しましたが、その際、50~60代の生産者の方々から「先生」と呼ばれ、様々な質問を受けました。枕崎茶業研究拠点はお茶の品種開発において先導的な立場にある一方で、自分にはそれほどの知識がないことを痛感し、2年目に日本茶インストラクターの資格を取得。これにより、鹿児島茶のイベントに参加する機会が増え、お茶業界の知り合いも増えました。育種に関わる中で培ったお茶の審査技術を活かし、インストラクター協会主催の品評会の審査員を3年連続で務めています。審査員は自分の両親より年上のベテランばかり。品評会では消費者向けに売られるお茶を審査し、多様なお茶を飲みます。また、審査の結果やイベントでの販売を通じて、消費者の嗜好性についても理解が深まり、品種育成のヒントを得ることができました。枕崎茶業研究拠点は、⺠間で育成されたものも含め120品種以上栽培されてきており、各品種の特性を学ぶには最適です。全国から多くの人々が品種について、ここ枕崎茶業研究拠点に学びに訪れる理由もよく理解できます。

仕事と趣味のシナジー効果

職場のみなさんとのコミュニケーションを大切にしています。職場でバンドを組んでいて、地域の音楽イベントに出演しました。ベースは技術支援職、ギターは一般職、ドラムは研究職の私。年代も職種も異なる3人です。

旅行も好きで、あちこち出かけています。先月は台湾に行きましたが、台湾ではお茶が非常に有名です。日本茶では体験できない独特の味や香りが楽しめるので、その気候に合った品種に対する興味が尽きません。お茶を学ぶことが趣味の一つとなり、その深淵を探求することが私の目標です。お茶のインストラクターもそうですが、仕事と私生活が密接に繋がっており、趣味が仕事の質を高める要素となっています。ワークライフバランスを大切にしながら、仕事で培った知見を趣味に活かすことで、より充実した時間を過ごしています。

研究には「守破離」の考え方を

修士卒として基礎的な研究スキルが未熟に感じることもありますが、研究は新しい価値を創造する活動です。私は、茶道の心得「守破離」の考え方を大切にしています。最初は「守」として、先人たちの知恵や過去の研究を学び、基礎を固めます。その後、独自の工夫を加えて型を破る「破」の段階へと進みます。この時、既存の方法や常識を超え、自分自身のスタイルを模索することが大切です。

最終的に「離」に至ることで自分の価値を生み出せるようになります。修士卒でいきなり型破りなことを試みても、基礎が整っていないと成果が出ません。過去の研究に敬意を持って接し、最初の3年間は焦らずお茶について学んできました。今後は結果は必ずついてくると信じ、次の段階へ進みたいと思います。

※SOP(標準作業手順書)

新技術導入のメリット、実際に利用する際の作業内容や手順、具体的な実施例を記載したもの。