スイカの食べ頃の判断に興味深々 ―農学を志すきっかけ

私が子どもの頃、両親が八百屋を営んでおり、近所の方々に新鮮な野菜や果物を届けていました。周りの方々がその野菜や果物に感謝する姿を見て、私は子どもながらに農業の重要性を感じていました。両親は野菜の食べ頃を見極めることに長けており、特に父は、スイカを叩いて成熟度を判断していました。その様子を見て、「どうしてそのようなことが分かるのだろう」と興味を持ちました。今思えば、農産物、ひいては農学への興味が湧いたのは、両親の何気ない日常が大きな影響を与えていたように感じます。この好奇心と、父が常々言っていた「学問こそが未来を切り開く」という言葉が、私の農学への興味を一層深めるきっかけとなりました。スイカを叩いて成熟度を探る方法は、私が現在取り組んでいるセンシング技術に非常に近く、人間の感性と最新のテクノロジーを融合させ、農業技術の開発に貢献することを目指して研究を行っています。

母国ではJICA(国際協力機構)の協力により設立された大学に通い、日本製品で整備された環境で農業工学を専攻しました。大学では、日本留学経験のある先生方から、日本の先進的な研究や文化、四季折々の美しさなどについて、よく伺いました。これが私の日本留学の夢に火をつけ、志すようになりました。

大学を卒業した後、日本文部科学省国費外国人留学生として来日し、京都大学で農業工学分野において著名な先生のもとで研究する機会を得ました。

この研究室では、水中の魚の体積を推定するセンシング技術の開発に注力しました。自由と自主性を重んじる校風の中で、対話や議論を重ねながら、研究者として歩む基礎を固めることができました。また、伝統と革新の文化をもつ京都での生活を通じて、研究室だけでなく街そのものからも多くのインスピレーションを得たように思います。京都で過ごした数年間は、私の研究者としての人生を決定する大きな要因になっていると考えています。

農研機構のありがたい職場環境

博士課程に在籍していた際、将来の道を模索する中で、自由な発想を基にした研究や、多様な人々との共同研究を通じて精進していくことが、私にとって最もやりがいのある研究のあり方だと考えるに至りました。そのため、日本の公的研究機関を就職先として真剣に探すようになりました。

農研機構は、農業関係分野で日本最大の研究機関として、基礎から応用まで幅広く研究開発をしており、国際共同研究も非常に活発に行っています。また、京都で過ごした大学院時代の尊敬する先輩が農研機構に在籍していることもあり、私も農研機構に興味を持つようになりました。

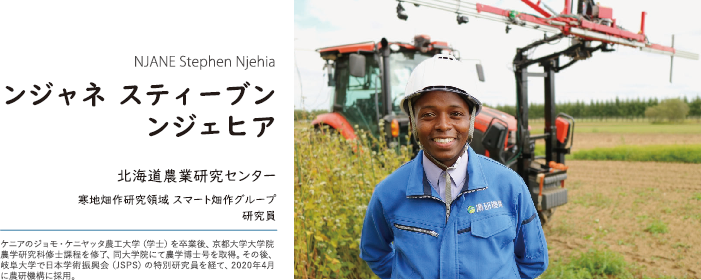

博士号取得後、JSPSの外国人特別研究員を経て、2020年4月に農研機構に採用となり、北海道農業研究センター芽室研究拠点に配属されました。

採用後まもなく、コロナウィルスが蔓延し、在宅勤務が始まりました。このような不安定な状況の中で、一人で在宅勤務をすることに不安もありましたが、研究チームメンバーの多くのサポートによって、孤独を感じることなく農研機構の一員であることを実感しながら、日々過ごすことができました。新しい生活にも馴染んで、様々な研究者との交流を通じ、研究ができる状況に感謝しています。当初、冬の気候に対応できるかと少々の不安もありましたが、スキーや雪上サッカーを楽しんでいます。

また、「NAROメンタリングプログラム」※1や、「外国人職員メンター制度」※2を存分に活用し、素晴らしいメンターの方々にも恵まれています。

農研機構はワークライフバランスに関する制度がしっかり整っている点も魅力の一つです。子育てをしている家庭には実にありがたく、仕事と家庭双方を充実させることができるので、感謝にたえません。我が家では今年の夏に男の子が誕生したので、なるべく定時で帰宅するようにして、帰宅後は、赤ちゃんをお風呂に入れたり、ミルクを与えたり、積極的に育児に関われるように努めています。農研機構には、男性の育児参加のための特別休暇があり、私の場合、妻の出産入院、退院までこれらの休暇を利用しました。職場の方々の理解があるおかげで、制度を利用しやすく恵まれた職場であると感じています。また、公私にわたる先輩方のさりげないご助言やご指導についても、大変ありがたく思っています。

農業の未来への展望

私は現在、作物のセンシング技術と解析手法の開発に取り組んでいます。作物の生育特性を効率的に取得するため、多数のカメラを制御して大量の画像を撮影できる装置を考案し、これらの画像を解析するアプリケーションの開発も進めています。現在は、バレイショ、テンサイ、ソバなどの育種研究者と協力し、新たなセンシング技術を育種研究に応用することで、従来は長い年月を要する育種選抜や品種開発のプロセスを劇的に短縮する技術の実現を目指しています。一方、私の勤務する拠点がある十勝をはじめ日本の農業現場では農業就業人口の減少が大きな課題となっているため、開発した技術をトラクターなどの農業機械に応用し、作業の質や効率を向上させることで、現場の問題解決にも貢献することを目標としています。

加えて、国内の大学・企業や、オランダなどとの国際共同研究を通じて、世界における持続可能な農業を目指して、挑戦している毎日です。

理想を言えば、自動化されたロボットトラクターに農作業をさせながら、農家の方々が優雅にコーヒーを楽しめるような未来を想像しています。また、母国ケニアのように今でも古い日本製のトラクターが使用されている国でも、最新鋭のロボットトラクターが導入されることを夢見ています。日本とケニア、そして世界の農業をより良いものにするために、一助となれることを希望しつつ、今後も邁進していく所存です。

※NAROメンタリングプログラム

直属の上司でない先輩職員とペアになり、後輩職員(メンティー)がキャリア形成上の困難を乗り越えられるよう、先輩職員(メンター)が対話や助言(メンタリング)を通じて支援する制度。

※外国人職員メンター制度

外国人職員の活躍支援として、日常業務等(日本語書類の説明、日本語書類作成及びその補助)のサポートを行うメンターを配置する制度。