リクガメとの出会い

小学生の頃、ペットショップでリクガメを見かけたとき、体に衝撃が走りました。その容姿や動き方にとても魅力を感じ、図書館に通ってリクガメに関する本や図鑑を夢中で読みあさりました。その頃は、将来、トカゲやリクガメなど、エキゾチックアニマル(犬・猫以外の外国産動物)専門の獣医になりたいと思っていました。ところが、高校で生物を学んでいくうちに、細胞や遺伝子レベルの現象や生物体内における化学物質の動態や代謝など、ミクロな生物学に興味を持つようになり、大学は生物系の学部を受験しました。実は、リクガメの飼育はお金がかかるため、親に何度頼んでも買ってもらえませんでした。ポスドクになってから念願のリクガメを飼育しました。ポスドク時代はいろんな意味でプレッシャーが大きく、癒しを求めて、飼育を始めました。最初は小さくてかわいかったんですが、5年もすると30cmを超える大きさになり、夜になるとケージの中で暴れるので、騒音に悩まされました。

カビ毒研究への情熱

大学ではアフラトキシンというカビが産生する有毒物質(カビ毒)を扱う研究室に入りました。アフラトキシンは世界最強の発がん性天然物質として知られています。その研究室では、カビがアフラトキシンを生成しないようにする方法を探す研究が行われており、そのビジョンに強くヒーローイズムを感じて、入ることにしました。研究室にはアフラトキシンの第一人者である作田庄平先生がおり、研究の進め方を一から教えていただきました。実は、修士2年時に就職活動をして、早々に内定をもらっていました。しかし、修士論文の研究が面白くなってしまい、就職するのをやめて博士課程に進学しました。

農研機構への就職

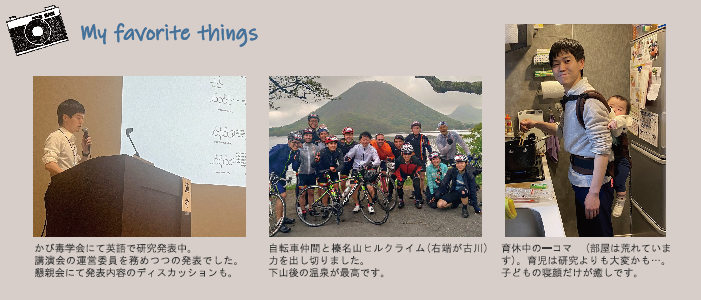

博士の学位取得後もポスドクとして研究を続けましたが、当時は研究職のポストがない就職氷河期であり、不安な毎日でした。しかし、運よく農研機構のアフラトキシン研究者の方から選考採用を公募していると連絡をいただき、応募したところ、ありがたいことに採用されました。連絡をくれた農研機構の研究者とは大学院時代からの知り合いでした。日本では同年代のアフラトキシン研究者が少ないので、私に声がかかったのではないかと思います。人が少ない分野の方が、就職には有利に働くと思います。農研機構では、主として2つの研究テーマを進めています。ひとつは筑波実験植物園との共同研究で、アフラトキシンの生産を阻害する物質を特殊な植物から単離・同定しています。阻害物質がとれれば、それでカビ毒生産を抑制する薬を作ることが可能になります。もうひとつは農林水産省の委託研究で、カビ毒の見える化研究として、一粒のコムギの中でカビ毒がどのように蓄積されていくのかミクロな分布を明らかにしています。カビ毒の研究には、民間、行政、大学のすべてが関係してきます。農研機構は、それらのどのセクションともつながりやすい研究機関である点がカビ毒研究に適していると思います。所属しているカビ毒チームでは、毎月2回、お互いの研究の進捗報告やディスカッションをしています。メンバーそれぞれ専門分野が異なるのですが、だからこそ研究の幅が拡がり、よいことが沢山あると思っています。

ワンオペ育児に全力投球

ポスドク時代に結婚して、昨年、子どもが生まれました。妻が育児休業(育休)終了後に職場復帰するタイミングで、3ヶ月ほど育休を取得しました。農研機構は、研究の進め方が研究者個人の裁量にゆだねられているため、育休を取得しやすい職場だと思います。育休の取得について研究室の上司と研究領域長に相談しましたが、両者ともに好意的で、男性の育休取得を推進しているという説明を受けました。しかし、育休期間はたいへんでした。完全にワンオペでの育児となったため、育児以外のことは何もできない毎日でした。3ヶ月後に、保育園に子どもを預けて、職場復帰しました。妻が朝早くに出勤するので、私が朝ご飯を食べさせて、保育園に預けてから出勤しています。迎えと夕ご飯は妻の当番です。子どもと一緒に寝ていますが、夜によく泣かれるため、睡眠不足の毎日です。また、保育園で感染症をもらうため、頻繁に有給の特別休暇(子の看護休暇)を取得しています。休暇を取りやすいことも、農研機構の良さだと思います。

研究の醍醐味

一番やりたい研究は、カビ毒の生成メカニズムの研究です。カビの細胞の中で、何がどのように関わってカビ毒を生産しているのか。阻害物質についても、それがどんなタンパク質にくっついてカビ毒を生産する遺伝子の発現に作用するのか。昔から変わらず、それが一番知りたいことです。そんなことを考えただけで、ワクワクしてきます。論文は研究の副産物ですが、論文の受理は大きな喜びです。これまでの苦労や努力が認められて、自分の仕事が論文として世界に残るのは素晴らしいことです。しかし、それにも増してやりがいを感じるのは、自分が予想していなかった実験結果で、背後に誰も知らないメカニズムが潜んでいることを予感させるデータを見たときです。自分の知的好奇心が満たされ、とても充実感を感じる瞬間ですが、めったに起こることではありません。これまでの研究者人生で数回です。ただ、私は小さいことでもやりがいを感じるタイプなので、報告書を執筆した、論文を読んで新しい知見を得た、サンプルの準備が終わって分析にかけた、などでもやりがいを感じます。毎日、小さなやりがいを感じられるからこそ、明日も頑張ろうという気になります。

「車」でリフレッシュ

通勤は自家用車で一時間かけて通っていますが、ドライブをしている感覚で通勤を楽しんでいます。運転が好きなので、気分転換になります。家族旅行も基本は車で出かけます。学生時代は、自転車で旅行するサークルに入っており、ツーリングするのが趣味でした。今は子ども中心の生活ですが、時々インターネットでバーチャルサイクリングをしています。それでも30分から1時間ほどペダルを漕ぐと、良いリフレッシュになります。