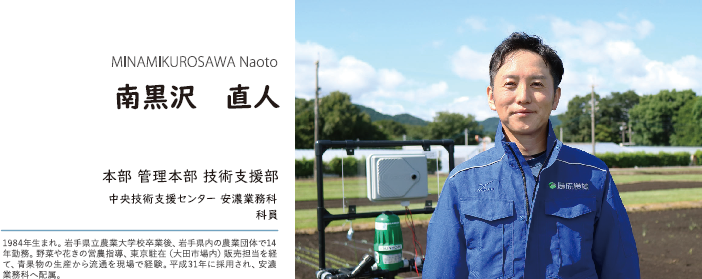

一度きりの人生、挑戦の扉を開こう!

実家が農家でしたので、農業は常に私の身近にありました。農業大学校を卒業後、地元の農業団体に就職しました。14年が経ち、自分の視野が少しずつ広がっていく中、「このまま地元で一生を終えるのか」という悩みが芽生えました。ちょうど農研機構の技術支援系に中途採用の募集があることを知り、「人生は一度きり、自分が主人公だ」と自分に言い聞かせ、挑戦を決意しました。技術支援なら、これまでの経験を活かせるかもしれないと感じました。

農研機構に入って驚いたのは、その環境があまりにもホワイトすぎてまぶしかったことです。休日出勤や時間外労働はほとんど無く、コンプライアンス遵守やハラスメント防止、労働安全への積極的な取組みが組織全体で感じられます。そして、農研機構に入って最も嬉しかったのは、自分の好きな事を仕事にできていること、仕事以外の時間をしっかり確保できていることです。定時で帰宅し、特別な懸案がない限り、翌朝まで仕事のことを考えることはありません。若い頃は気づかなかったことですが、時間は寿命そのものであり、自分の好きなことに時間を使える幸せを日々実感しています。

最先端研究に携わる

現在私が担当している研究室は、野菜花き研究部門の野菜花き育種基盤研究領域素材開発グループです。安濃野菜研究拠点では通常、科目別の育種を専門としていますが、このグループでは機能性成分やバイオスティミュラント※1の研究に注力しています。ここでは、科目横断的な栽培や多様な栽培方法に取り組む機会が豊富にあります。具体的には、トマト、パプリカ、茄子、結球レタス、非結球レタス、ブロッコリー、大根、ほうれん草、人参、さやえんどう、アスパラガス、枝豆、サトウキビ、キャッサバ、そしてハーブ類といった多岐にわたる品目を栽培してきました。また、水耕栽培、養液栽培、土耕栽培など、さまざまな栽培方法にも挑戦しています。新たな品目や栽培法に取り組むことは大変ですが、その過程で得られる経験や挑戦の面白さは格別です。さらに、バイオスティミュラントに関しては、昨年度から、NAROイノベーション創造プログラム※2高額課題に採択され、重要な研究テーマを影ながら支える一員として自負しています。このような挑戦を通じて、農業の未来を切り拓く一翼を担えることを、心から誇りに思っています。

農学研究を支える裏舞台

私の業務は、毎年異なる品目や栽培方法を扱うため、定常作業よりも非定常作業が多いのが特徴です。このため、業務の計画や依頼があった際は、まず担当する研究職員の目的を確認します。目的「何をしたいか」を明確にすることで、その後の手段「どうやってするか」を提案する基盤が整います。手段について研究職員と私でアイデアを出し合い、最終的に彼らに判断を委ねます。手段が目的化しないよう心掛け、多様な要望に柔軟に応えることを大切にしています。一方、最大の苦労は、現在取り組んでいるバイオスティミュラント資材研究のために、栽培する品目や条件に合わせた養液潅水装置を開発したことです。従来の潅水装置はパッケージ化されており、費用が高額になることが多いですが、私は土耕栽培のトマト用、養液栽培のパプリカ用、露地土耕栽培の結球レタス用、さらには露地土耕栽培のニンジンやホウレンソウ用の4台を、一から部品選定し、設計、組立、設置までを行いました。このアプローチによって、パッケージ化された装置に比べて劇的なコスト削減が実現できました。さらに、部品の流用を可能にしたことで、試験設計の変化にも柔軟に対応できるようにしました。担当する研究職員の「こうしたい」という要望を最大限に汲み取り、急な仕様変更にも迅速に対応しています。養液潅水装置の設計や設置、薬剤の選定や防除といった栽培管理全般、さらに収穫調査も任せてもらい、研究職員が本来の試験研究に専念できるよう支援しています。前職での農家との豊富な経験と、私自身が培った技術が、最前線の研究で活かされている、そんな理想的な職場が農研機構にはあります。

人生を豊かにするワークライフバランス

現在、仕事と私生活の両立ができていると感じています。仕事は、提出物や期限のある業務を速やかに準備・提出することを心がけ、常に期限に追われることのないようにしています。また、「変えられることは変える努力をし、変えられないことは受け入れる」という言葉を大切にしており、自分の努力でどうにかなる範囲を明確にすることで、無駄な悩みが減り、心の余裕が生まれました。

最近特に感じているのは、日光を浴び、汗を流して働くことが人間の生活において非常に重要であるということです。農研機構に入ってからは、夜に眠れないことがなくなり、心身ともに健康な状態を保つことができています。食事時にはしっかりお腹が空き、何を食べてもおいしいと感じられます。毎晩、朝まで熟睡し、目覚めたときには疲労感がなく、頭もすっきりしています。気力と体力が全回復している状態で、一日のスタートを迎えることができるのです。

趣味は登山、ランニング、ゴルフで、これらの活動を通じて心身のリフレッシュを図っています。登山は年間20回ほど行っており、自然の中での時間が心を癒してくれます。ランニングは週3回10kmを走り、体力維持やストレス発散に役立っています。また、ゴルフも年15回程度楽しんでおり、友人たちとの交流の場にもなっています。さらに、某コーヒー店が好きで、10年以上にわたりマグカップやタンブラーなどのグッズを集めていることも趣味の一部です。

週末は、パートナーとその家族、愛猫たちと過ごし、心温まる時間を共有しています。料理が好きなので、野菜嫌いの高校生にどうやって食べてもらえるかを考え、毎週新しいレシピに挑戦しています。食事を通じて、家族とのコミュニケーションを深めることができるのも、私にとって大切な時間です。このように、充実した毎日を送っています。

※1 バイオスティミュラント

近年世界的にも注目されている農業資材の新しいカテゴリー。植物の健全さやストレス耐性、収量や品質といった植物に良好な影響を与える資材・技術。

※2 NAROイノベーション創造プログラム

農研機構理事長のマネジメントの下、イノベーションに繋がる課題を実施し、配分予算額により通常課題と高額課題に分類される。

特に高額課題は社会実装までの明確な過程が要求され、採択時に厳格な審査が行われる。