アタマで生きていこう!

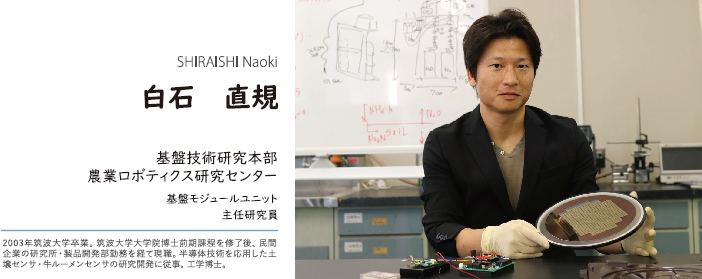

子どもの頃から、誰も見たことがないものを見てみたい、誰もやったことがないことをやりたいという気持ちが人一倍強かったと思います(その気持ちは今も一貫して変わりません)。中学ではバスケットボール部でキャプテンを務めるなど、高校まで熱心にバスケをしていましたが、スポーツでは体格差のある海外の選手にどうしてもかなわないと感じていました。自分の特性を活かして、どこであれば勝負できるかを考えた結果、アタマで生きていこうと思いました。わりと早くから研究者になることを想定していました。学生時代に半導体センサの研究を始めましたが、民間企業に就職してからも、学生時代の研究をそのまま継続しました。半導体センサは、小型・高感度・長寿命という特性があり、野外での計測など大型の分析機器を使用できない場面や、小型のセンサが必要な場面などに威力を発揮する技術です。どうすれば自分の技術を農業に活かすことができるか、いつも自分に問いかけています。

農研機構への就職

民間企業での研究が一段落した頃に、農研機構に転職しました。農研機構への転職を考えたのは、農研機構のビジョンとミッションに共感したことが大きいです。農業の未来を救うため、食糧自給率を上げ、農業生産を安定させる。農産物を海外に輸出し、同時に地球環境も考慮するなど、自分もそんな目標の達成に貢献したいと思いました。実は民間勤務の時代からも、農研機構の畜産研究者とは研究交流がありました。私の研究を知った研究者の方から、会社の代表番号に電話がかかってきたのです。私の開発した技術で、牛の胃(ルーメン)から発生する温室効果ガスであるメタンの生成過程を計測できないか、という問い合わせでした。それ以来、公知技術の範囲で研究のアドバイスをしていましたが、農研機構に来てから本格的にセンサ開発に取り組みました。自分の技術を使ってもらえるのは、とても魅力的な話です。半導体センサは小さく、長期の測定が可能なので、牛に飲ませてルーメン内に留置することで、メタンの生成過程に関する情報をリアルタイムで計測できます。

初めてのことばかりの一年目

当時、農業分野では、まだ半導体センサの専門家が皆無だったので、自分が先駆者として活躍したいと考えていました。しかし、農研機構に来て、自分の研究を説明してもなかなか理解してもらえず、苦労しました。そうするうちに、土壌の研究者が私の研究に興味を示してくれて、半導体センサで土壌中の硝酸態窒素を測定する共同研究に着手しました。センサは、最終的に現場で使ってもらえなければ意味がありません。このため、まずは既存センサの長所・短所を洗い出すため、生まれて初めて作物の栽培試験に挑戦しました。48個のポットでキャベツを栽培し、自ら土壌中の硝酸態窒素の測定を行いました。さらには、温室効果ガスの研究者とも知り合いとなり、硝酸態窒素だけでなく農地から発生する温室効果ガスであるN2Oの測定にも取り組んでいます。いろんな人に助けてもらって、少しずつ成果が出始めました。これらのセンサにより、作物を実際に栽培している農地でリアルタイムでの計測が可能になります。

半導体技術の開発はチーム研究

半導体センサの開発は、チームで実施しています。研究チームは、ロボティクス(PCによる制御)の専門家、材料工学(センサに使用する物質の合成)の専門家など、異分野の研究者で構成されます。それだけでなく、農研機構外の研究所や大学と共同研究を展開しています。まとめるのはたいへんですが、分野の違う研究者とのコミュニケーションは楽しいです。また、チーム研究はひとりよがりになりませんし、ひとりではできないことが実現できます。基本的に、実用化を想定してセンサを開発しているので、野外で使えないモノは作りません。農業現場で実証試験をして、実用性を検証しています。

農研機構の良いところ

農研機構には、ある研究分野で先頭を走っている人がたくさんいます。いろんな分野でトップの研究者がすぐ近くにいるので、すぐに話が聞けるのはとても良い点だと思います。特に自分の仕事は道具づくりなので、道具の利用者がそばにいることは大きいです。その背景には、農研機構が幅広くいろんな分野の人を採用していることがあると思います。たとえば、農業×センサ、土壌×センサなど、異質のものが組み合わさった時に新しいものが生まれると思っているので、その意味では農研機構はイノベーションが生まれやすい研究機関であると考えます。

工学系の学生さんへのメッセージ

私のような工学系の人間には、農研機構はあまり知られていません。そのため、もっと農研機構を工学系の人間に知ってもらうのが私の使命であると考え、頼まれた講演はできるだけ全て引き受けるようにしています。技術者と農業をつなぐ役割を担えればと思っています。農業の現場は複雑な系なので、個別技術の受け皿が広く、何でもひとつ誰にも負けない技術や知識があれば、必ず役立つ場面があります。したがって、工学系であっても、一つの分野のスペシャリストとして成長していれば、必ず活躍できると思います。ただし、技術を実用化させることはなかなか一人では難しいので、チームとしてモノを作るという視点を忘れないことが大切です。農研機構は研究所間の垣根が低く、異分野のメンバーによるチームがつくりやすいところです。個別技術を実用化させる環境が整っていると思います。