農研機構を意識したのは新任教授の情熱的な自己紹介記事から

大学1年生のときに着任した新任教授の情熱的な自己紹介記事が、農研機構に興味を持ったきっかけです。その教授は農研機構から来られた方だったのですが、自己紹介記事が農研機構で行ってきた乳牛研究への熱い思いで溢れかえっており、「この人の研究の情熱は一体どこから来るのか?」と、乳牛の研究を調べてしまったのです。見つけたのは、農研機構の別の研究者が書いた牛の胃内微生物に関する日本語総説で、これまで知らなかった乳牛の胃の仕組みに興味が湧き、大学院から乳牛の胃内微生物の研究室に進みました。私の学会デビューは、農研機構がホストとしてつくば市で開催した大会だったのですが、総説を書いた農研機構の研究者に会えた時は本当に嬉しく、勝手に農研機構に縁を感じるようになりました。農研機構の乳牛胃内微生物研究室のポストを公募していると聞いたのはアメリカでポスドクをしていた時でした。大学1年生の時に総説を読んでから10年後に、その著者と農研機構で一緒に働くことになったのです。

低メタン生産牛の研究と発見

牛は草を食べますが、自分では消化できません。牛は第一胃内に共生する微生物に飼料を分解・発酵してもらうことで栄養を得ているのです。問題は、胃内微生物による発酵の過程で温室効果ガスのメタンを大量に発生してしまう点で、持続可能な食料システムを考える上での大きな課題です。私たちは、牛の生産性を向上させつつ、メタンを減らす方法を探していました。そこで、同じ量のエサを食べてもメタンを多く出す牛と少なく出す牛の個体差に着目し、胃内微生物群集構造を比較することで、メタンを少なく出す牛には特定の未培養細菌が大量に共生していること、メタンに代わってプロピオン酸という短鎖脂肪酸が高い割合で産生していることを見出しました。さらに、この未培養細菌の分離に成功し、プロピオン酸の前駆物質を多く産生する特性があることが明らかになりました。プロピオン酸増強の鍵となる細菌が分離培養化されたことで、生菌資材としての利活用の道が開けましたが、これも農研機構が国内で唯一保有する牛用呼吸試験施設があったからこその発見といえます。この研究成果は、2022年に「農業技術10大ニュース」の一つとして選出されました。内閣府のムーンショット型研究課題で実用化を目指した研究開発を進めています。

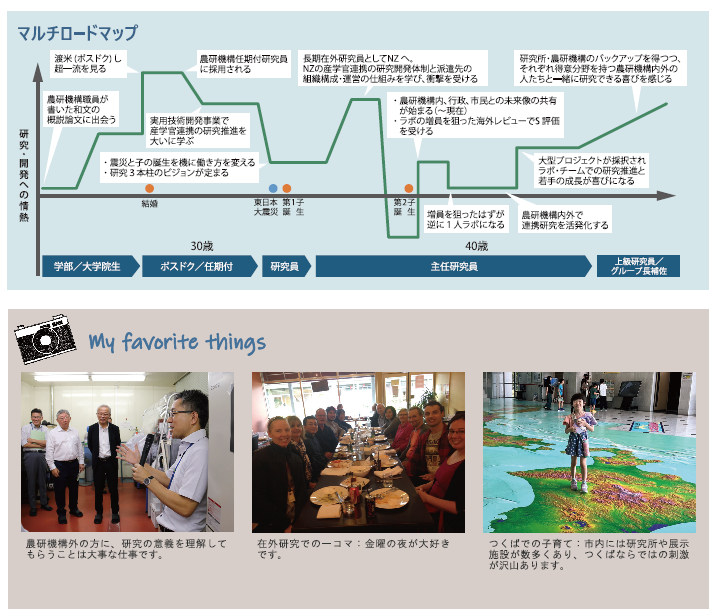

研究グループの理想像を見た長期在外研究

アグリサーチ研究所に長期在外で行きました。酪農王国の研究開発を一手に担う研究所で、当時私も参画していた2つの国際研究(世界の反芻動物胃内古細菌、原虫、真菌をカバーするデータベース構築、および牛胃内マイクロバイオームの特徴解明)を展開している著名な主席研究員が2人もいる所でした。研究面で期待していたインフォマティクス技術の学びはもちろんのこと、彼らは次世代リーダーの育成にもとても熱心で、研究推進の仕組みやリーダーとしての心構えを学びました。帰国後も、自分の専門分野をしっかりと持ち、楽しくも真剣にディスカッションをしながら研究グループを主導する彼らを、理想の研究者像にしています。

一方で、残念なこともありました。ニュージーランド政府の方針で、在外先の研究所が前代未聞の人員削減の憂き目に遭ったのです。外部の私に対し、研究所は「君も見ておくべきだ」と、人員削減に関する職員説明会への参加を許可してくれました。そこで"考え抜かれた"組織構造と運用の仕組み、研究推進体制などを知ることができました。私たちの研究グループにもその考え方を積極的に取り入れている所です。在外研究は手続きを含めて、本当に学びが多いです。研究者として一生ものの考え方を磨く機会にもなります。ぜひ腹を決めて挑戦してもらいたいですね。

農研機構を志望する皆さんへ

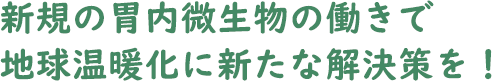

農研機構は、安定した雇用環境のもと、さまざまな分野の研究者が在籍し、チームで情報交換しながら研究を進めることができます。積極的に人脈構築すれば機構内だけでも1,700名の研究者と連携できます。在外研究員制度を活用して、優秀な海外の研究者のもとで学ぶ機会も得られます。また、乳牛の研究では牛の管理が欠かせませんが、現場で研究活動を明るく、どっしり支えてくれる技術支援部や、知的財産部をはじめとするサポートも心強い味方です。研究と子育ての両立には魅力的な職場環境だと思っています。