研究する母の姿にあこがれて

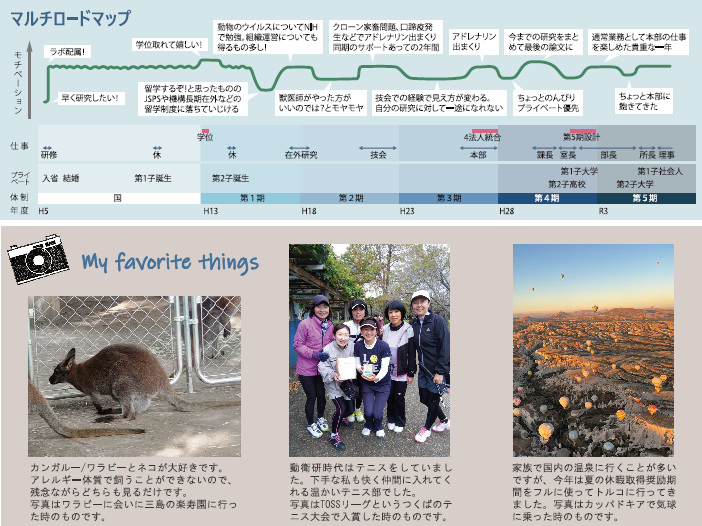

子どもの頃、研究者だった母が週末に時々研究所に連れて行ってくれました。実験する母の姿を見て、私も将来は母のようにがんの研究をしたいと思うようになり、大学の薬学部でがん抗原に関する研究テーマに取り組みました。就職時は「研究するなら国の研究所がいい」という母の意見を参考にして国家公務員試験を受け、家畜の免疫などの研究をしている農林水産省家畜衛生試験場(現 動物衛生研究部門)に就職しました。

まずは研究に集中

家畜衛生試験場は獣医が多い研究所で、就職したての同期(私以外は全員獣医)の会話も獣医系でした。ある日、伝染力の強い家畜伝染病である「口蹄疫」の話題が出たことがありました。薬学出身の私には何の話か分からず、「〇〇⻩帝液(某栄養ドリンク)のこと?」と聞き返したら、同期一同爆笑して、焼き肉屋で生肉を前に口蹄疫の説明や牛の筋肉の解説をしてくれました。先の思いやられるスタートでしたが、配属先は分子生物学的な研究をしている研究部で、研究室長の計らいでがんウイルスを研究テーマにすることができました。

学位取得後、2人の子どもを連れてアメリカ国立衛生研究所(NIH)に留学しました。夫は日本で留守番です。小学1年生だった上の子は、すぐに英語圏の生活に慣れて友達もできましたが、渡航時2歳だった下の子は自分の置かれた状況も理解できておらず、最後まで環境に馴染めませんでした。今でも申し訳なく思います。留学先の研究室はPIを入れて7人とこぢんまりしていて仲が良く、研究も面白くて居心地の良い環境でしたが、下の子の事もあり1年で帰国しました。留学する時は、子どもが小さいうちが良いと聞きますが、そうでもないと実感しました。

転機となった技会への出向

帰国後はウイルスの研究チームに配属されました。留学前はウイルスの感染メカニズムを細胞レベルで研究してきましたが、新たな配属先では農場単位での豚の感染症研究に取り組んでいました。細胞から個体を通り越して一気に農場です(@@)。皆で力を合わせて取り組む作業は、ちょっと部活のようで楽しい経験でした。また、農場の被害増加が新たなウイルス株の浸潤による可能性を示せたときには、生産者から感謝の言葉を頂き、やりがいを感じました。一方、生産者からは「経験豊富な獣医」としての発言を期待される場面も多く、獣医の肩書きを持たない私はやり難さも感じました。

そうこうしているうちに、農林水産技術会議事務局(技会)への出向の話がきました。動物衛生研究部門の同期には技会経験者が2人もいて、「技会も面白いよ」と背中を押してくれ、さらに壮行会を開いて、霞が関の「お作法」を教えてくれました。また、「研究者と技会の担当官では守備範囲が全く異なる。一人の知識では限界があるので、遠慮せず頼れ」と言ってくれました。これは本当に頼もしく感じました。着任したのは「クローン家畜」を市場に出すかが問われる時期で、さらに政権交代もあり、混乱の中で国会対応に追われました。「遠慮なく頼れ」と言ってくれた同期には、本当に遠慮なく(?)毎日のように電話して相談してしまいました。クローン問題がようやく落ち着いたころ、国内で10年ぶりに口蹄疫が発生しました。技会は研究所と行政部局の間の立場で、両方の考えを理解できるため、そのギャップにもどかしい思いもしました。しかし、この時行政部局と相談しながら研究課題を立ち上げ、行政部局から「技会さんが初めてうちのやってほしい研究をしてくれた」と言ってもらったのは、自分の中では密かな勲章です。実はこれも同期や先輩の助けがあってこそで、支えてくれる人がいることの有難さが身に染みた2年でした。また、技会には様々な分野の人が集まっていたため、広い人脈を築くことができたと思います。

管理職になる

研究所に戻って3年後、今度は農林水産省が所管する4つの法人を統合するための準備室(本部)に技会経験者として行くことになりました。仕事は大変でしたが、一緒に仕事した仲間との関係は現在になっても続いています。一旦は研究所に戻りましたが、その後、本部の管理職である企画調整課⻑の話があり、抵抗はありましたが、最終的に引き受けることにしました。尊敬する女性管理職の先輩が常々、「研究は40代まで、50を過ぎたら他人のために働くべきだ」と話されていて、「自分もそんな年齢になったんだ」と思うと、気持ちの整理がつきました。

管理職は慣れないことばかりでしたが、「NAROメンタリングプログラム」※を利用し、女性の管理職の先輩に相談しました。話を聞いてもらえるだけで気持ちが楽になり、管理職初心者の私にとって、有難い制度でした。管理職は大変なイメージがありますが、組織や制度の改善を提案するなど、組織を少しでも良くするためのアクションができます。また、技会出向や管理職経験は育児や家事について夫婦で話し、分担を見直す契機にもなりました。機会があれば、積極的に挑戦してほしいと思います。

※NAROメンタリングプログラム

直属の上司でない先輩職員とペアになり、後輩職員(メンティー)がキャリア形成上の困難を乗り越えられるよう、先輩職員(メンター)が対話や助言(メンタリング)を通じて支援する制度。