重粘土水田地域での作物の安定多収栽培ができる輪作体系確立のため、水と土壌を対象とした管理技術の開発に取り組んでいます。水管理については、作期分散時の用水需給の安定化に関する手法の開発を行っています。土壌管理については、畑作期間増加に伴う地力の変動要因の解明やワラ類還元による地力維持の研究を行っています。

現在、以下の課題に重点的に取り組んでいます。

- ■水管理関連■

- ・通信技術を使って給水栓を自動操作することで、水管理作業を省力化する手法の開発

- ・作業負担の大きい春の代かきを、農作業の少ない冬に行うために必要な用水量の算定

- ・気候変動による集中豪雨の増加に適応するため、水田の持つ洪水緩和機能を有効活用する手法の開発

- ■土壌管理関連■

- ・輪作における持続的な作物生産を行うために必要な、地力の変動要因の解明

- ・収穫後に大量に残る多収品種のわらなど作物残渣を、障害を出さずに土壌還元し有効活用する手法の評価

- ・タマネギ栽培に求められる、安定・多収栽培技術や省力的な施肥技術の開発

これまで下記の研究実績を挙げてきました。

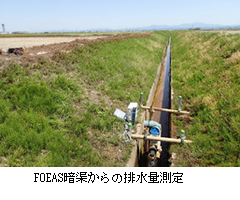

□水管理関連□ - ・地下水位制御システム(FOEAS)整備で施工された弾丸暗渠の排水性評価(公設試験場と共同で実施)

- ・タイマー制御が可能な自動給水栓の活用状況の把握(公設試験場、民間企業と共同で実施)

- ・稲の高温登熟障害を抑制するための水管理手法の検討(国営事業所、公設試験場と共同で実施、科研費代表)

- ・水稲直播栽培を導入した場合の水利用変化の把握(地方農政局と共同で実施)

□土壌管理関連□ - ・重粘土転換畑における窒素流出特性の解明(科研費代表)

- ・ダイズ作における石灰窒素の深層施肥技術の評価(大学、公設試験場、民間企業と共同で実施)

当研究グループでは、土壌の特性を生かしながら、持続的な高収量の作物生産に貢献することを目指しています。新たな技術を導入したいけれど、土壌の状態がどのように変わるか、用水を確保できるかどうかがわからないと思われている方は、ご相談下さい。