- 牛

- 鹿

- 馬

- めん羊・山羊

- 豚

- 鶏

- その他・家きん

- 蜜蜂

- その他・家畜

対象家畜 :牛、水牛、鹿、馬、めん羊、山羊、豚、いのしし

1. 原因

本病は蚊で媒介される伝染性の脳炎の総称であり、さまざまなウイルスが原因となる。フラビウイルス科オルソフラビウイルス属の日本脳炎ウイルス(Orthoflavivirus japonicum)やウエストナイルウイルス(Orthoflavivirus nilense)など。また、トガウイルス科アルファウイルス属の東部馬脳炎ウイルス(Alphavirus eastern)、西部馬脳炎ウイルス(Alphavirus western)、ベネズエラ馬脳炎ウイルス(Alphavirus venezuelan)などが知られている。これらのウイルスは人にも感染し、人獣共通感染症の原因である。

2. 疫学

本病の発生は蚊の発生数の増える時期と感染時期が重なる可能性が高い。また、蚊は一生の間に吸血-産卵を数回繰り返すことから、春先よりも晩夏~秋の方が感染蚊の割合が増え、感染の危険性が増すと考えられている。国内で確認されている日本脳炎ウイルスは、主にコガタイエカによって媒介され、豚が増幅動物となり感染蚊の増加に寄与している。一方、馬や人は終末宿主であり感染馬、患者を吸血した蚊が感染蚊となることは、ほぼない。

3. 臨床症状

日本脳炎の発症率は、馬や人では1%未満とされている。軽症は発熱等のインフルエンザ様症状を示し、重篤な場合には脳炎・脳脊髄炎に発展する場合がある。豚では症状を呈することはほとんどないが、免疫を持たない妊娠豚が感染すると、死産流産等の異常産が起こる。また、種雄豚では造精機能障害が起こることもある。

4. 病理学的変化

日本脳炎ウイルス感染馬は、典型的な神経症状を出した症例でも肉眼病変は少ない。組織学的には脳脊髄に囲管性細胞浸潤、神経細胞変性が認められる。日本脳炎ウイルス感染豚の異常産子には、肉眼的に脳軟化をみとめるか、脳水腫および脊髄の萎縮が認められることが多い。これらの症状が認められない場合でも組織学的に非化膿性脳脊髄炎の病理所見が認められることが多い。

5. 病原学的検査

日本脳炎ウイルスの分離は、脳あるいは脊髄などの乳剤上清を乳のみマウスの脳内または培養細胞に接種することで行われる。蚊幼虫培養細胞C6/36は、乳のみマウスの脳内接種と同様に高い感度があるとされている。RT-PCR法によるゲノム検出法が補助的に行われる。ウエストナイルウイルスの分離・検査は、日本脳炎ウイルスと同様の方法で行われる。

6. 抗体検査

日本脳炎ウイルス、ウエストナイルウイルスの抗体検査は、中和試験、赤血球凝集抑制試験によって行われる。両ウイルスは血清学的に交差するので、疫学情報や病原学的検査の結果とあわせて判断する必要がある。

7. 予防・治療

治療法はない。本項目で挙げたウイルスについてはすべて蚊が媒介動物であるので、蚊の発生源対策と吸血防止がもっとも有効で、共通した予防法である。日本脳炎については、馬では不活化ワクチンが予防に使用されている。豚の異常産予防にも生ワクチンと不活化ワクチンが使われている。

8. 発生情報

9. 参考情報

- 獣医感染症カラーアトラス第2版(文永堂)、動物の感染症第4版(近代出版)、家畜伝染病ハンドブック(朝倉書店)

- 人獣共通感染症を媒介する蚊分類データベースの構築 : 平成18年度 動物衛生研究成果情報

- 蚊媒介性病原体サーベランスのための蚊分類データベース : 畜産技術、628号、2-6(2007)

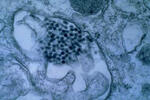

写真1 : 豚腎培養細胞で増殖した日本脳炎ウイルス粒子

写真2 : 豚流産胎仔、ミイラ化、黒子、白子(上段右の2頭)

写真3 : 神経症状を示す異常初生豚

写真4 : 起立不能の発症馬の遊泳運動

(原図 : JRA総研栃木支所)

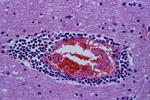

写真5 : 発症馬の大脳白質の囲管性細胞浸潤

(原図 : JRA総研栃木支所)

編集 : 動物衛生研究部門

(令和6年11月 更新)