- 牛

- 鹿

- 馬

- めん羊・山羊

- 豚

- 鶏

- その他・家きん

- 蜜蜂

- その他・家畜

対象家畜 :牛、水牛、鹿

1. 原因

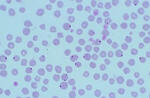

原因となるリケッチア目アナプラズマ科に属するアナプラズマ・マージナーレ(Anaplasma marginale)は、ウシ科、シカ科、ラクダ科動物の赤血球内に寄生する直径0.2~1マイクロメートルの類円形細菌である。基本小体と呼ばれる粒子が外膜内で二分裂により増殖し、4~8個の小体を入れる成熟粒子となる。

2. 疫学

熱帯、亜熱帯地域に分布するオウシマダニなどのマダニの吸血により媒介される。国内に広く分布するフタトゲチマダニは媒介者とならない。アブ、サシバエ、カの一部の種が機械的伝播者となるが、これらの吸血昆虫による伝播は感染動物の吸血から5分以内でないと成立しないとされる。

3. 臨床症状

感染後2~5週間の潜伏期を経て発熱、貧血、黄疸を起こす。若齢牛に比べ成牛において症状が強く、急性経過の場合は死亡する。耐過した牛は回復し、血中にアナプラズマが確認されなくなるが、体内からアナプラズマが完全に消失することはない。沖縄県では1990年代に感染し耐過していた牛が、妊娠ストレスのため発症した事例が2007年と2008年に発生した。

4. 病理学的変化

貧血・黄疸性の変化、すなわち粘膜、皮膚、皮下織の蒼白あるいは黄色化、胆汁貯留による胆嚢腫大、心嚢水貯留、脾の腫脹およびヘモジデリン沈着がみられる。血管内溶血および血色素尿は生じない。

5. 病原学的検査

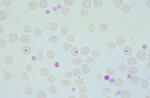

血液塗抹標本の顕微鏡検査により、赤血球内の辺縁部に寄生する病原体を確認する。国内にも分布するアナプラズマ・セントラーレ(A. centrale、本症の病原体には指定されていない)は赤血球内の中央部に寄生する。

6. 抗体検査

補体結合反応により血清抗体を検出する。補体結合抗体はアナプラズマの増殖にほぼ一致した期間に産生される。診断用抗原を80°C・10分間加熱することにより、アナプラズマ・セントラーレ抗体の交差反応が消失することから鑑別が可能である。海外では競合エライサキットが発売されているが、アナプラズマ・セントラーレとの鑑別ができないため国内において診断目的には使用できない。

7. 予防・治療

動物輸入検疫および輸入後の飼育地における検査により摘発淘汰を行い、国内への侵入を防止する。主要媒介者であるオウシマダニの侵入や定着を監視する。発症牛の治療にはオキシテトラサイクリンが有効であるが、症状が消失しても体内からアナプラズマが完全に駆除される可能性は低い。

8. 発生情報

9. 参考情報

- 獣医感染症カラーアトラス第2版(文永堂)、動物の感染症第4版(近代出版)

- 家畜伝染病ハンドブック(朝倉書店)、獣医住血微生物病(近代出版)

写真1 : アナプラズマ・マージナーレ

写真2 : アナプラズマ・セントラーレ

編集 : 動物衛生研究部門

(令和3年12月 更新)