- 牛

- 鹿

- 馬

- めん羊・山羊

- 豚

- 鶏

- その他・家きん

- 蜜蜂

- その他・家畜

対象家畜 :馬

1. 原因

レトロウイルス科 (Retroviridae)、オルソレトロウイルス亜科 (Orthoretrovirinae)、レンチウイルス (Lentivirus)に属するLentivirus equifane (馬伝染性貧血ウイルス (Equine Infectious Anemia Virus、EIAV))。ウイルスゲノムは約8.4 kbの一本鎖RNAウイルスで、100~120 nm、球状、エンベロープを有している。

2. 疫学

吸血昆虫の機械的媒介が主な伝播様式だが、胎盤感染や初乳や乳汁を介した垂直感染もある。非滅菌手術用具等からの医原性感染もあり、競走馬の集団発生は汚染注射器の使用による人為的なものと考えられている。我が国では1970年代から感染馬の摘発淘汰による清浄化が進められており、1993年以降感染馬は認められていなかった。しかし、2011年に宮崎県で野生馬である御崎馬の群で感染が認められ、感染馬は淘汰された。2017年に国内清浄化が確認された。

3. 臨床症状

高熱と貧血を特徴とする致死的伝染病である馬伝染性貧血が起る。感染馬の多くは7~21日間の潜伏期の後、41~42°Cの高熱を発する。臨床症状により、高熱が数日~10間持続し約80%が死亡する急性型、発熱の繰り返しにより死亡する亜急性型、繰り返される発熱が徐々に軽度となり健康馬と見分けがつかなくなる慢性型に分類される。

4. 病理学的変化

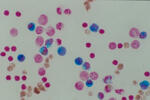

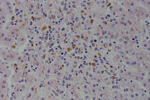

肝臓の腫大、脾臓の腫大と割面の顆粒状隆起、リンパ節の腫大がみられる。発熱を繰り返した慢性型では、肝臓の割面に濃淡の紋理形成が認められるニクズク肝が見られることがある。組織学的には、急性型では脾臓の充出血、リンパ球のびまん性変性と核崩壊が見られる。亜急性型では肝臓の類洞内皮細胞やクッパー細胞の増殖、ヘモジデリンの沈着、脾臓のリンパ濾胞の萎縮、中心動脈周囲における好塩基性細胞の増殖、網内系細胞の活性化が見られる。慢性型で肝小葉にリンパ様細胞の浸潤、小葉内多発性小結節形成、脾臓のリンパ濾胞の腫大とリンパ様細胞の集簇が見られる。

5. 病原学的検査

感染馬は持続的なウイルス血症を示すため、感染馬の血清を馬末梢血単球の初代培養に接種してウイルス分離する。末梢白血球や血清からPCRおよびRT-PCRによってウイルス遺伝子を検出することも可能である。

6. 抗体検査

寒天ゲル内沈降試験、ELISA法による抗体検査が可能である。

7. 予防・治療

予防法および治療法はない。海外からの侵入防止対策として、輸入馬などの検査を実施している。また、国内の定期的な抗体検査も自主的に継続されている。

8. 発生情報

9. 参考情報

獣医感染症カラーアトラス第2版(文永堂)、動物の感染症第4版(近代出版)、家畜伝染病ハンドブック(朝倉書店)、馬の感染症第4版(JRA総研)

写真1 : 発症馬の末梢血に担鉄細胞

写真2 : 発症馬の肝臓での鉄沈着

写真3 : 寒天ゲル内沈降反応(原図 : 元動物衛生研究所、中島英男)

編集 : 動物衛生研究部門

(令和6年11月 更新)