- 牛

- 鹿

- 馬

- めん羊・山羊

- 豚

- 鶏

- その他・家きん

- 蜜蜂

- その他・家畜

対象家畜 : 牛、水牛、鹿、めん羊、山羊

1. 原因

レオウイルス目(Reovirales)、セドレオウイルス科(Sedoreoviridae)、オルビウイルス属(Orbivirus)、Orbivirus caerulinguaeに属するブルータングウイルス(bluetongue virus)。10分節からなる2本鎖RNAをゲノムに持つ。24の血清型に分けられていたが、新規の血清型の報告により暫定的に36の血清型になるとされている。

2. 疫学

日本を含む世界中の熱帯・亜熱帯・温帯地域に分布し、牛、水牛、しか、めん羊、山羊等の反芻動物に発生する。ウイルスに対する感受性はめん羊が最も高い。ウイルスは吸血昆虫(主に体長1~3mmほどのヌカカ)によって媒介され、伝播するため、その流行には季節性(夏~秋)がある。接触感染はない。

3. 臨床症状

感染しためん羊は発熱、元気消失、食欲減退、顔面浮腫、流涎、嚥下障害、鼻汁漏出、呼吸困難等の症状を示し、舌や口唇、口腔・鼻腔粘膜に腫脹や潰瘍形成がみられる。「ブルータング」の病名は、舌(tongue)がチアノーゼによって青紫色を呈し腫大することに由来するが、実際にこのような症状が観察されることは少ない。発症後期には、蹄部の腫脹や潰瘍形成、骨格筋の変性による跛行を示す場合もある。また、妊娠めん羊が感染すると流産や死産、新生子羊の大脳欠損がみられることがある。牛、山羊およびその他の反芻動物では、めん羊と同様に上記の症状がみられる場合もあるが、一般的に軽度の発症であり、不顕性感染の割合も高い。

4. 病理学的変化

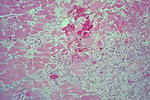

リンパ節の充出血・水腫・肥大、肝臓や脾臓の充血・腫脹、気管や食道筋の出血・水腫および硝子様変性などが認められる。胎子感染では、脳水腫や非化膿性脳炎がみられる。これらの病理学的変化は、主にめん羊において認められる。

5. 病原学的検査

発病初期または発熱時の血液を材料とし、ウイルス分離を行う。ヘパリン加血液を血球と血漿に分け、血球をリン酸緩衝液で3回洗浄して凍結融解後、発育鶏卵や培養細胞(BHK-21、HmLu-1等)に接種する。RT-PCR法によるゲノムの検出も補助的診断法として有用。分離ウイルスの血清型別は中和試験あるいは遺伝子解析により実施する。

6. 抗体検査

寒天ゲル内沈降反応、競合ELISA等があるが、国内に市販品はない。血清型が多いため、中和試験は抗体検査には向いていない。

7. 予防・治療

欧州では血清型8の不活化ワクチンが市販されている。過去に南アフリカ等の海外で生ワクチンが使用されてきたが、現在では使用されていない。また、我が国ではワクチンは使用されていない。嚥下障害を示した羊に対しては、補液および誤嚥性肺炎の防止のための対症療法を行う。

8. 発生情報

9. 参考情報

獣医感染症カラーアトラス第2版(文永堂)、動物の感染症第4版(近代出版)、家畜伝染病ハンドブック(朝倉書店)

写真1 : 嚥下障害で飲水が逆流している牛

写真2 : 食道横紋筋の硝子様変性

編集 : 動物衛生研究部門

(令和6年11月 更新)