- 牛

- 鹿

- 馬

- めん羊・山羊

- 豚

- 鶏

- その他・家きん

- 蜜蜂

- その他・家畜

対象家畜 : うさぎ

1. 原因

カリシウイルス科 (Caliciviridae) ラゴウイルス属 (Lagovirus) 兎出血病ウイルス (Rabbit hemorrhagic disease virus, RHDV)。ラゴウイルス属ウイルスのゲノム情報に基づく分類が近年提案され、RHDVはLagovirus europaeusとも称される。ゲノムは一本鎖のプラス鎖RNAで、ウイルス粒子は直径32~35nm。1984年の初発以降、世界的に蔓延した古典的RHDV (RHDV G1-G5またはLagovirus europaeus GI.1b-GI.1d)、1996年に出現したRHDVa (RHDV G6またはLagovirus europaeus GI.1a)、そして2010年に出現し、現在世界的に蔓延するRHDV2 (RHDVbまたはLagovirus europaeus GI.2) の主に3つのグループの流行が確認されている。これらのグループ間で抗原性が異なることがモノクローナル抗体を用いた解析で明らかにされている。

2. 疫学

本病は伝染性の強いウサギの急性致死性疾病である。古典的RHDV及びRHDVaの発生は野生あるいは家畜化されたアナウサギ属のウサギ(Oryctolagus cuniculus)で、RHDV2の発生はアナウサギ属に加えノウサギ属(Lepus spp.)のウサギでも確認されている。発症率と致死率はウイルス株などのウイルス側要因とウサギの日齢や遺伝的要因などの宿主要因により異なる。すなわち、古典的RHDVとRHDVaの感染は8週齢以上のウサギで致死的であるのに対し、4-8週齢以下のウサギでは不顕性感染か一過性の発熱で終わる。一方、RHDV2の感染では幼若ウサギを含む幅広い日齢のウサギが発症する。

ウイルスは感染ウサギの糞尿、並びに鼻水や涙などの分泌物に排泄される。排泄されたウイルスは環境下では数週間で感染性を失うが、死体や臓器中のウイルスは数か月程度感染性を保つ。感染したウサギ又はその死体との直接接触、または餌、床敷きや飲水などのウイルス汚染媒介物を介して経口、経鼻又は経結膜感染する。ノミ、蚊、ハエ並びに野鳥もウイルスの機械的伝播に重要な役割を果たす。

国内では1994年に初めて本病を疑う事例が確認され、その後1995年、2000年、2002年にそれぞれ1件の発生報告がある。2019年に17年ぶりに本病が発生し、その後2020年までに計9件、2021年、2022年にそれぞれ1件の発生報告が続いた。

3. 臨床症状

感染ウサギは沈鬱、食欲廃絶、発熱、協調運動障害、興奮、強直性発作、遊泳運動等の神経症状、鼻出血などの臨床症状を呈し、半日~数日の経過で死亡する。臨床症状を示さず突然死することも多い(急性型)。経過が長い亜急性型では上記の症状に加え、下痢又は便秘、呼吸器症状、黄疸、体重減少などが認められる。発症率と致死率、並びに症状の重篤度はウイルス株などのウイルス側要因とウサギの日齢や遺伝的要因などの宿主要因により異なる。

4. 病理学的検査

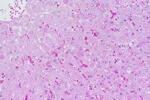

肉眼病変として諸臓器の点状ないし斑状出血や重度のうっ血、肝臓の混濁・退色がみられる。組織学的には、壊死性肝炎、諸臓器の出血および播種性血管内凝固が認められる。

5. 病原学的検査

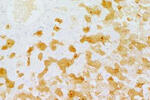

肝臓の生材料またはホルマリン固定材料から抽出したRNAを用いたRT-PCR法又はホルマリン固定・パラフィン包埋切片を用いたin situ hybridization法によるウイルス核酸の検出、又はホルマリン固定・パラフィン包埋切片を用いた免疫組織化学染色によるウイルス抗原検出を行う。本ウイルスの細胞培養法は確立されていない。

6. 抗体検査

赤血球凝集抑制試験、競合ELISAなどがあるが、診断としては補助的である。

7. 予防・治療

海外ではワクチンも実用化されているが、国内では承認されていない。導入ウサギの隔離検疫と飼養衛生管理の日常的励行によるウイルスの侵入蔓延防止に努める。本病の治療法はなく、発生後の防除には患畜および同居ウサギの隔離又は淘汰と徹底した消毒を行う。ウイルスは1-2% ホルマリン溶液または0.5% 次亜塩素酸ナトリウム溶液処理等で不活化される。

8. 発生情報

9. 参考情報

- 獣医感染症カラーアトラス第2版(文永堂)、動物の感染症第4版(近代出版)、家畜伝染病ハンドブック(朝倉書店)

- アイオワ州立大学

小葉辺縁部に主座する壊死性肝炎(原図:動物衛生研究所、三上 修氏) 肝臓の抗RHDV免疫組織化学染色(原図:動物衛生研究所、三上 修氏)

スライド1 : 小葉辺縁部に主座する壊死性肝炎

スライド2 : 肝臓の抗RHDV免疫組織化学染色

編集 : 動物衛生研究部門

(令和6年11月 更新)