- 牛

- 鹿

- 馬

- めん羊・山羊

- 豚

- 鶏

- その他・家きん

- 蜜蜂

- その他・家畜

対象家畜 : 豚、いのしし

1. 原因

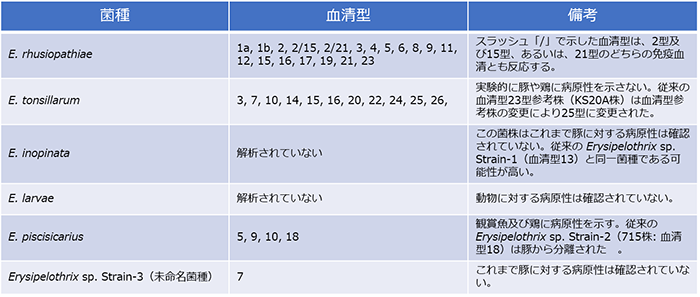

豚丹毒の原因菌となる豚丹毒菌 Erysipelothrix rhusiopathiae を含むErysipelothrix属菌は、グラム陽性、非運動性、無芽胞性、非抗酸性を示す短桿菌である。現在、Erysipelothrix属は、E. rhusiopathiae、E. tonsillarum、E. inopinata、E. larva、E. piscisicariusの5菌種で構成されている。最近の研究では、従来未命名であった3菌種のうちErysipelothrix sp. Strain-1はE. inopinataと同一菌種である可能性が高く、また、Erysipelothrix sp. Strain-2はE. piscisicariusと同一菌種であることが判明している。E. tonsillarumは、実験的に豚や鶏に病原性を示さないが、E. piscisicariusは観賞魚及び鶏に病原性を示すことが報告されている(参考論文1、2)。また、Erysipelothrix sp. Strain-2の参考株とされている715株は豚から分離されていることから、E. piscisicarius は豚においても病原性を示すものと思われる(表1)。

Erysipelothrix属菌の血清型は、菌体加熱抽出抗原とそれに対する免疫家兎血清を用いたゲル内沈降反応により決定されており、現在、少なくとも1~26種の血清型とN型(型特異抗原を欠く)に分類されている(表1)。1型は1a及び1b、2型は2a及び2bに区別されるが、使用する免疫血清により2aと2bは区別ができないことが多く、そのため、2型に関しては区別をしない場合が多い。なお、血清型を規定しているゲノム領域の遺伝子変異により抗原性を失った場合にN型(Untypeableと同等)となる(参考論文3、4)。

世界中から分離されたE. rhusiopathiae 菌のゲノム解析から、本菌は系統学的に3つのクレード(Clade 1, 2, 3)と、Clade 2及び3の中間に属する Intermediateグループに構成されることが分かっている(参考論文5)。血清型による分類は必ずしも系統学的分類と同じではない。血清型を規定しているゲノム領域は可動性の遺伝子群である可能性が指摘されている。

2. 疫学

豚丹毒菌による陸棲、水棲哺乳類、鳥類の感染症で、世界中で発生が見られる。産業的にはブタでの被害が最も多く、わが国ではブタおよびイノシシの本疾病は届け出伝染病に指定されている。

Erysipelothrix属菌の自然界における分布は広範である。豚丹毒菌は家畜の扁桃からもしばしば分離され、とくに、ブタではその割合が高く、外見上健康なブタの扁桃から約20~50%の高率で分離される。本菌の宿主への侵入は経口感染が主であるが、創傷感染もおこり得る。ブタでは扁桃や消化管に存在する菌が、高温、多湿、輸送などのストレスをきっかけとして血管系に到達し、感染発病へと進展するものと思われる。ブタの場合、急性の敗血症罹患豚からは1型菌、慢性型発症のブタからは2型菌が多く分離される。血清型と菌の病原性との関連性はよく分かっていないが、莢膜抗原の発現に関係している可能性が報告されている。

豚丹毒菌はヒトへも感染する。ヒトの感染例では、患者にはと畜場作業員、獣医師、肉屋、漁師、魚屋等が多く、職業病として認識される。病変は、皮膚病変(類丹毒)が主体であるが、まれに全身性に移行し敗血症を起こし、感染性心内膜炎を併発することもある。

3. 臨床症状

ブタの臨床症状は、急性敗血症型の場合、40度以上の高熱が突発し1~2日の経過で急死する。脾およびリンパ節は充血肥大し、胃および小腸上部の粘膜は充出血が見られることが多い。死亡率は高く、CSF(豚熱)、トキソプラズマ症との鑑別が重要になる。蕁麻疹型は、発熱や食欲不振などの症状に加えて、感染1~2日後に菱型疹(ダイヤモンド・スキン)と呼ばれる特徴的な皮膚病変を示す。慢性型は、通常、急性型や亜急性型に引き続いておこることが多く、関節炎の場合、四肢の関節に好発し、腫脹、疼痛、硬直、跛行が見られる。心内膜炎の多くは無症状で、剖検で発見される。

4. 病理学的検査

急性敗血症型では、心筋線維間の毛細血管、腎の糸球体毛細血管に硝子様血栓、充出血、網内系細胞の活性化がみられ、蕁麻疹型では皮膚の血管の拡大と白血球の浸潤、血管内皮の活性化と赤血球の漏出がみられ、慢性型では、関節に滑膜の絨毛に滲出性変化と増殖性変化がみられ、心内膜炎に弁膜に器質化しつつある血栓の形成がみられる。

5. 病原学的検査

豚丹毒の確定診断には検体から菌を分離する必要がある。培養は培地に、0.5%~1.0%のグルコース、あるいは5%の血清を添加することにより発育が増進される。また、0.1%のTwwn80の添加によっても同様の発育促進が見られる。急性および亜急性型由来菌は通常、単~2連鎖で、寒天 48時間培養で小さな露滴状の集落をつくるが、慢性型由来菌はしばしば長連鎖をし、固形培地上でやや大きな表面粗造、周辺が鋸歯状の集落をつくり、一見炭疽菌の小さな集落を思わせる。血液寒天上では不明瞭なα溶血を示す。液体培地では通常混濁発育をするが、菌株によっては沈殿が見られる。選択培地として、トリプトソイブイヨンあるいはブレインハートインフュージョン培地にクリスタルバイオレットを0.001~0.002%、アジ化ナトリウムを0.02~0.05%に添加する。この培地は本来 Enterococcus faecalis の分離用培地であるので、出現した集落の同定には注意を要する。必要に応じて、カナマイシン(400マイクログラム/ml)、ゲンタマイシン(100マイクログラム/ml)、バンコマイシン(25マイクログラム/ml)を添加し、選択性を高めることができる。本菌はグラム陽性菌であるが、古い培養菌や慢性型疾病由来の分離菌はしばしば陰性様に染まることがあり、注意を要する。分離された菌の同定と血清型の型別にはPCR法が簡便であり、現在、いくつかの方法が報告されている(参考論文3、4)。

6. 抗体検査

生菌発育凝集反応、ラテックス凝集反応、ELISA。

7. 予防・治療

予防には、生ワクチン(1a型弱毒株)、不活化ワクチンが用いられている。治療には、ペニシリン系抗生物質が極めて有効である。

8. 発生情報

9. 参考情報

獣医感染症カラーアトラス第2版(文永堂)、獣医微生物学 第4版(文永堂出版)、家畜伝染病ハンドブック(朝倉書店)

参考論文:

- Pomaranski E. et al., 2000. Description of Erysipelothrix piscisicarius sp. nov., an emergent fish pathogen, and assessment of virulence using a tiger barb (Puntigrus tetrazona) infection model. Int J Syst Evol Microbiol., 70(2):857-867. https://www.microbiologyresearch.org/content/journal/ijsem/10.1099/ijsem.0.003838#tab2

- Hoepers PG et al., 2019. First outbreak reported caused by Erysipelothrix species strain 2 in turkeys from poultry-producing farms in Brazi. Annals of Microbiology, 69:1211-1215. https://link.springer.com/article/10.1007/s13213-019-01505-3

- Shiraiwa K et al., 2018. Identification of serovar 1a, 1b, 2, and 5 strains of Erysipelothrix rhusiopathiae by a conventional gel-based PCR. Vet Microbiol. 225:101-104. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378113518305741

- Shimoji Y et al., 2020. Development of a Multiplex PCR-Based Assay for Rapid Serotyping of Erysipelothrix Species. J Clin Microbiol. 58(6):e00315-20. https://jcm.asm.org/content/58/6/e00315-20.long

- Forde T et al., 2016. Genomic analysis of the multi-host pathogen Erysipelothrix rhusiopathiae reveals extensive recombination as well as the existence of three generalist clades with wide geographic distribution. BMC Genomics 17:461. https://bmcgenomics.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12864-016-2643-0

写真1 : 実験感染の蕁麻型発症豚

写真2 : 伏臥した実験感染豚

写真3 : 実験感染で重度のチアノーゼを示した急性敗血症死亡豚

N型と Untypeable は同じであり、どの血清型からも移行すると考えられているため、この表には載せていない。以下の論文をもとに整理した。

- Takahashi T et al., Microbiol Immunol 2008. (https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/j.1348-0421.2008.00061.x)

- Shiraiwa K et al., JVMS 2017. (https://www.jstage.jst.go.jp/article/jvms/79/8/79_17-0255/_article)

- Shimoji Y et al., JCM 2020. (https://jcm.asm.org/content/58/6/e00315-20.long)

編集 : 動物衛生研究部門

(令和3年12月 更新)