プレスリリース

倒れにくく栽培しやすい小粒の黒大豆新品種「くろこじろう」

- コンバイン収穫に適し、納豆や甘納豆などに利用可能 -

ポイント

- 小粒の黒大豆品種「くろこじろう」を育成しました。

- 草姿が優れ、倒れにくいため栽培しやすく、コンバイン収穫の際の刈り残しなどの収穫ロスを低減できます。

- 付加価値の高い小粒の黒豆納豆や甘納豆等の原料として利用できます。

概要

- 農研機構作物研究所では、倒れにくく栽培しやすい小粒の黒大豆新品種「くろこじろう」を育成しました。

- 倒伏(とうふく)と蔓化(まんか)1)の発生が少ないので、コンバイン収穫時の収穫ロスが低減します。「くろこじろう」の導入により、小粒黒大豆の既存産地では実質収量が向上するほか、栽培しやすいため生産者の取り組み意欲が高まることが期待できます。

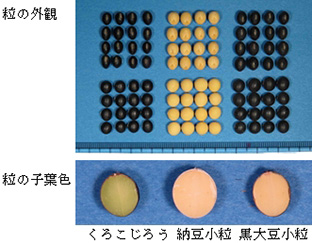

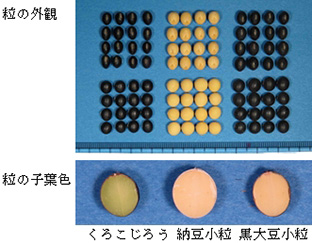

- 粒の大きさは“極小粒”で、粒の外観品質2)が優れます。子実の種皮色とへその色は“黒”、子実の子葉色3)は“緑”という特徴をもちます。

- 「納豆小粒」4)などの普通大豆と比べると、他の黒大豆品種と同様に納豆の糸引きがやや弱いですが、加工条件を最適化することで十分な品質の納豆を製造できます。

- 茨城県では今年から生産がはじまり、高級納豆や甘納豆などの製品化が予定されています。

予算:運営費交付金

品種登録出願番号:「第29259号」

詳細情報

開発の経緯

黒大豆を利用した納豆には、「黒千石」5)、丹波黒6)を利用したものが広く流通し、健康機能性の観点や珍しさから、一定の需要があります。中でも茨城県には、小粒の黒大豆品種「黒大豆小粒」7)などを原料とした黒豆納豆に取り組んでいる実需者が5社以上(茨城県内全実需者の4分の1程度)あります。このうち、「黒大豆小粒」を原料とした黒豆納豆を高級納豆として販売している実需者では常に完売の状況で、消費者に人気があります。しかし、「黒大豆小粒」は倒れやすいため栽培しにくく、生産者の取り組み意欲が低いことから、実需者は希望する量の原料を確保できず、それらを季節商品として位置付けている現状があります。このような状況から、栽培しやすい小粒の黒大豆品種の開発が望まれていました。そこで、農研機構作物研究所は、倒伏や蔓化が少なく栽培しやすい小粒の黒大豆新品種「くろこじろう」を育成しました。

「くろこじろう」は草姿が優れる黒大豆品種「黒中粒」8)を母、納豆用主力品種「納豆小粒」を父とする人工交配により育成しました。作物研究所における11年間の選抜試験を経て、2014年6月に種苗法に基づく品種登録出願を行いました。

新品種の特徴

栽培上の留意点

- 栽培適地は東北南部?関東、東海地域です。

- ダイズシストセンチュウに対する抵抗性は十分ではないので、これらの発生履歴のある圃場への作付けは避けてください。また、ウイルス病に対する抵抗性も十分ではないため、アブラムシの防除と種子更新を適宜行ってください。

今後の予定・期待

- 倒伏や蔓化が少なく草姿が優れることから、生産者が栽培に取り組みやすくなるため、作付面積の拡大と小粒黒大豆の生産量の増加が期待できます。これまでのところ、茨城県の坂東地区と常陸大宮地区での普及が10ha程度見込まれています。

- 茨城県内の加工メーカー1社が高級納豆と甘納豆の製品化を計画しています。この他にも本品種に関心をもつ実需者が複数いることから、新たな加工メーカーの参入が期待できます。

- 種皮色や子葉色の特徴を活かした豆菓子や豆餅などの原料としても使えることから、6次産業化を通して地域の活性化につながることが期待できます。

- 今後、利用許諾契約を締結した農業生産法人を通じて種子が販売される予定です。

用語の解説

1)蔓化:

茎が間延びして、つる状になるもので、倒伏の原因にもなります。

2)粒の外観品質:

裂皮(皮切れ)粒やしわ粒の発生程度、ウイルスや病原菌による褐斑粒や紫斑粒、腐敗粒の発生の程度、粒形(多くの場合、つぶれた形よりも球形に近い方が良い)等により評価します。

3)子実の子葉色:

子実(種子)の種皮を取り除いた子葉部分の色で、黄色と緑色の2タイプあります。大部分の大豆品種は黄色ですが、黒大豆の一部品種や青大豆の多くが緑色です。

4)納豆小粒:

関東地域で栽培される小粒納豆用の主力品種。茨城県で栽培が多いですが、北海道の「スズマル」等の良食味品種の普及により、需要が減少傾向にあります。

5)黒千石:

「早生黒千石」と思われます。1940年代から1970年頃まで北海道で栽培されていた古い品種です。再発掘されて近年普及した品種で、北海道や岩手県で栽培され、納豆や豆菓子、黒豆茶等に利用されています。

6)丹波黒:

京都府や兵庫県の極大粒黒大豆の総称で、品種としては、「兵系黒3号」や「新丹波黒」があり、西日本で広く栽培されています。

7)黒大豆小粒:

茨城県で栽培される小粒の黒大豆品種ですが、倒伏と蔓化が発生しやすく、生産者が栽培に取り組みにくい品種となっています。

8)黒中粒:

子実の子葉色が緑色の小粒の黒大豆遺伝資源で、草姿が優れます。

9)ダイズシストセンチュウ:

根に寄生し、大豆から養分を奪い取ります。そのため、大豆の生育は著しく抑制され、収量の低下のほか、子実の小粒化やタンパク質含有率を低下させる重要害虫の一つです。

10)ダイズモザイクウイルス:

感染すると葉にモザイク症状が生じ、生育が抑制されます。また、子実に褐色や黒色の斑点(褐斑)を生じるため、子実の外観品質が大きく低下します。黒大豆では子実の褐斑は目立ちませんが、周辺の黄大豆への感染源となります。感染した種子から次世代に移行するとともに、アブラムシに媒介されて被害が広がります。本ウイルスはA、B、C、D、Eなどの病原系統があります。

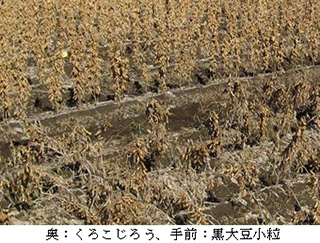

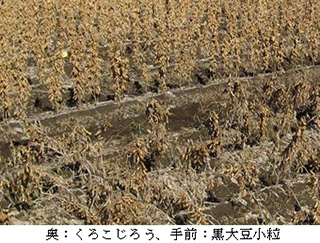

写真1 現地試験の成熟期の様子

写真2 子実の形態

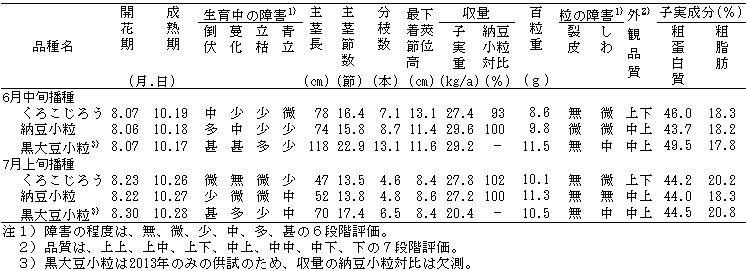

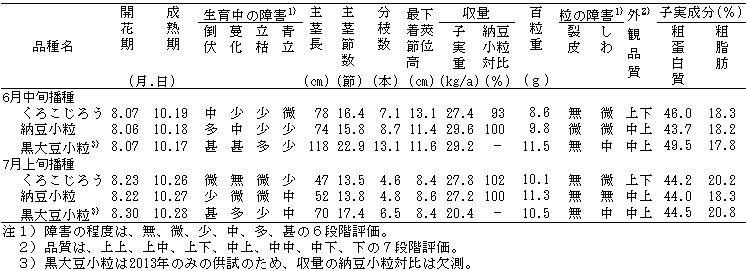

表1 育成地における栽培試験の結果(2009?2013年の平均値)

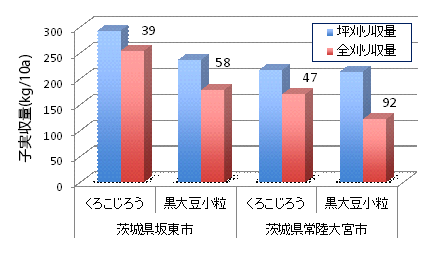

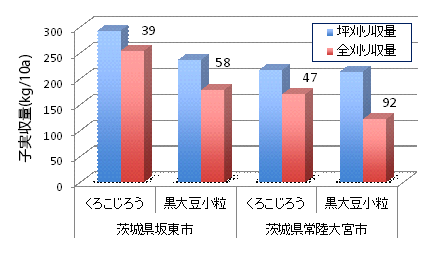

図1 現地栽培試験における子実収量

茨城県坂東市は2012、2013年の平均値、常陸大宮市は2013年の結果。

播種期 坂東市: 7月16日(2012年)、7月14日(2013年) 常陸大宮市: 6月25日(2013年)

坪刈り収量は手刈り収穫、全刈り収量はコンバイ収穫により得られた収量です。

図中の数字は坪刈り収量と全刈り収量の差(kg/10a)で、コンバイン収穫で生じる刈り残しなどによる収穫ロスが、倒伏や蔓化が少ない「くろこじろう」では少ないことを示しています。

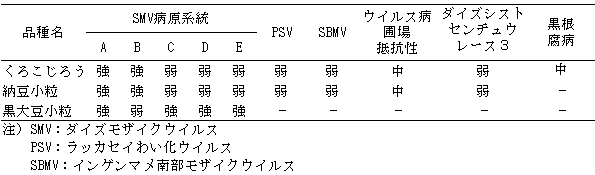

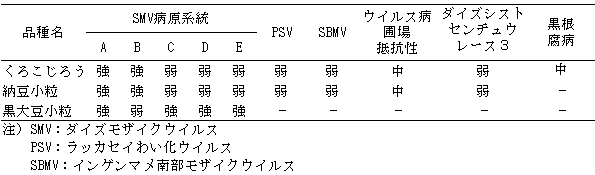

表2 病虫害抵抗性

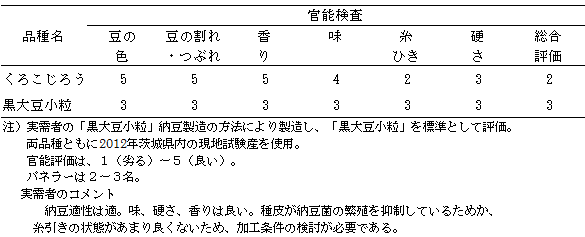

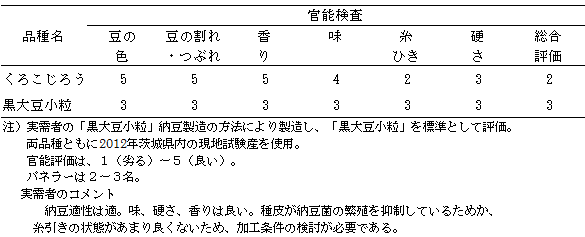

表3 実需者による納豆の官能評価試験(2013年)

写真3 糸引きを改善した納豆

(2014年)

写真4 「くろこじろう」を原料とした試作品(左:納豆、右:甘納豆)