新品種育成の背景・経緯

カーネーションの立枯れ症状を引き起こす萎凋細菌病は、日本の暖地におけるカーネーション栽培上最も重要な土壌伝染病害です。現場では、隔離ベンチ栽培、土壌消毒、無病苗の利用等により発病の回避を図っていますが、一旦発病すると有効な薬剤が無いことから、抵抗性品種の開発が強く望まれていました。

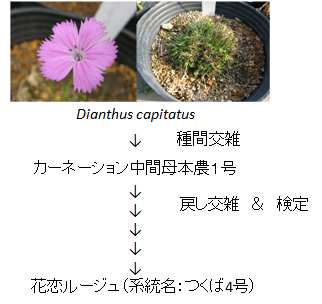

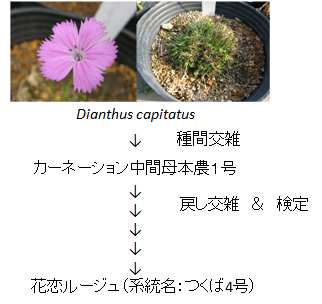

1988年から萎凋細菌病抵抗性検定法の開発を開始し、抵抗性を有する遺伝資源の選抜を行いましたが、既存の品種の中に強い抵抗性を有する品種は見出されませんでした。そこで、カーネーションが属するダイアンサス属野生種の抵抗性について調査した結果、有望な抵抗性素材としてダイアンサス・キャピタタス(Dianthus capitatus)を見出しました。その後、D. capitatusとカーネーションとの種間交雑により、強度の抵抗性を有する「カーネーション中間母本農1号」を育成し、2000年に種苗登録しました。しかしながら、

「カーネーション中間母本農1号」は花が小さく、茎も細く短いなど野生種の性質を強く残しており、実用品種とは程遠いものでした。そこで、D. capitatus由来の抵抗性のみを有する実用的なカーネーション品種を開発するために、カーネーションへの

戻し交雑と抵抗性検定による選抜を進めてきました。

新品種「花恋ルージュ」の特徴

-

「花恋ルージュ」(図1)は、世界初の萎凋細菌病に抵抗性を有するカーネーション品種です。「カーネーション中間母本農1号」にカーネーションの品種・系統を戻し交雑し、抵抗性検定による選抜を5回繰り返して育成しました(図2)。

- 花色は赤花の代表的な品種「フランセスコ」とほぼ同じ濃橙赤色(JHSカラーチャート0707)で、花の大きさ等の特性もほとんど同じです(表1)。

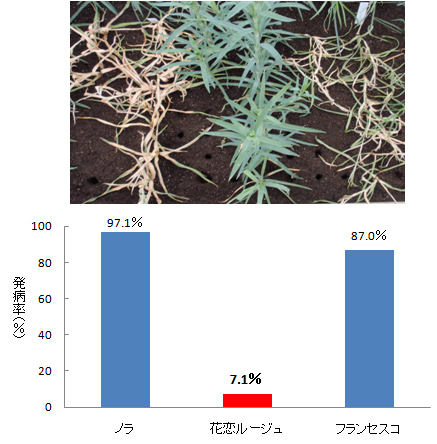

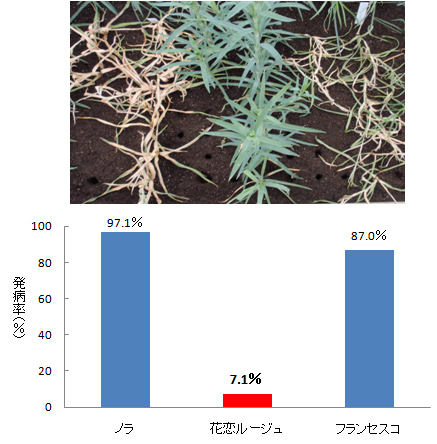

- 6回の抵抗性検定における平均発病率は7.1%と、対照品種(フランセスコ、ノラ)と比べ、極めて強い抵抗性を示します(図3)。

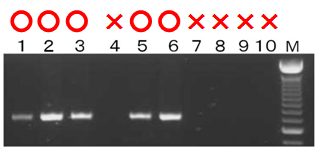

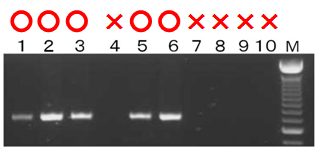

- 抵抗性個体を選抜できるDNAマーカーSTS-WG44を用いた予備選抜を戻し交雑の4世代目から導入し、育種選抜の効率化を図りました(図4)。

品種の名前の由来

萎凋細菌病による「枯れ」のリスクを軽減することができ、深紅の「可憐」な花をつけ、当所育成の「ミラクルルージュ」の後代に当たることからこの名前をつけました。

種苗の配布と取り扱い

平成22年2月17日に品種登録出願(品種登録出願番号第24609号)を行いました。

用語の解説

萎凋細菌病

植物病原細菌(Burkholderia caryophylli)によって引き起こされる土壌伝染病害の一つです。根から感染した細菌が茎の導管内で増殖し、急激にしおれ症状を呈して立枯れに至ります。高温下で発病しやすく、夏の高温期に激発します。

萎凋細菌病抵抗性検定法(浸根接種法)

約1カ月かけて発根させた苗をよく洗い、108cfu/mlの濃度の細菌液に30分間浸した後に、滅菌した土壌に定植する方法です。特殊な装置を用いて地温を31.5°Cに保ち、3カ月間発病の様子を観察して発病率(%)(=発病株数/検定株数×100)を調査します。

戻し交雑

一般的には、品種Aと品種Bを交配した後代にどちらか一方の品種(仮に品種B)を繰り返し交配して、品種Aの優れた特性の一部だけを導入した新しい品種B’を育成する手法です。今回は、野生種の優れた特性(病害抵抗性)を栽培品種へ導入しました。

DNAマーカー

生物に無数に存在するDNA塩基配列のうち、明確に他の個体と区別できる特徴的な配列のことをDNAマーカーと呼んでいます。今回は、D. capitatusの抵抗性遺伝子の近くにあるSTS-WG44と呼んでいるDNAマーカーを用いました。従来の方法では、病原菌を用いた接種検定の結果が出るまで、その個体の抵抗性の強さはわかりませんでしたが、あらかじめSTS-WG44の有無を調査することで、マーカーを持っていない個体を淘汰することができます。2004年の選抜から、このマーカーを用いて予備選抜を開始し、育種の規模を拡大することができるようになりました。

図1 「花恋ルージュ」の花

図2 「花恋ルージュ」育成系統図

表1 「花恋ルージュ」の特性

図3 萎凋細菌病抵抗性検定の様子と発病率

上:接種後49日目の様子、下:91日目の発病率(6回の試験の平均)

図4 DNAマーカーSTS-WG44による選抜の様子

DNAマーカーが増幅された個体(○印)を萎凋細菌病抵抗性個体として選抜