プレスリリース

(研究成果) 施設栽培トマトの糖度を予測・制御可能に

- 「NARO生育・収量予測ツール①果菜類」に トマト糖度制御機能を追加し、高糖度トマト生産をサポート -

ポイント

農研機構は、環境や生育データから施設果菜の生育等をシミュレーションする「NARO生育・収量予測ツール①果菜類」に、トマト果実の糖度を予測・制御する機能を新たに追加しました。トマトの糖度を制御することは容易ではなく、高糖度トマトの生産には収量減少のリスクを伴うため、高い技術と経験が必要でした。本機能により、目標品質に合わせたトマトの糖度と収量の制御が、同時かつ容易に可能となります。本機能は、2025年3月31日に提供を開始しました。農業データ連携基盤「WAGRI1)」を介して提供する「NARO生育・収量予測ツール①果菜類」を契約された方が、この機能を追加料金なしで利用できます。

概要

農研機構は、作物の安定生産および生産性の向上を目指して「NARO生育・収量予測ツール」を開発し、API2)として農業データ連携基盤「WAGRI」を通じて提供しています。このツールとして、これまでに①果菜類(対象:トマト、キュウリ、パプリカ)、②イチゴ、③露地野菜(対象:キャベツ、レタス、ブロッコリー、葉ネギ、ホウレンソウ、タマネギ)の合計10品目について、品目ごとの収量予測APIを提供しており、環境データと葉面積などの生育データを基に収量を予測することができます。

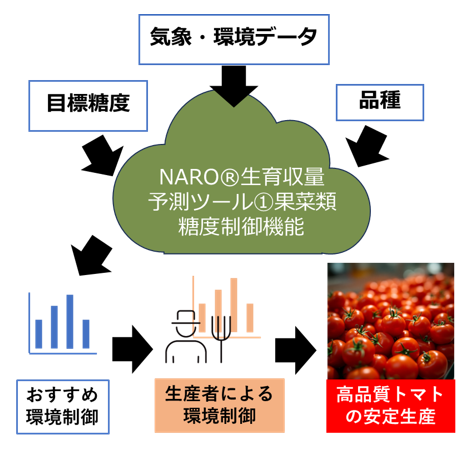

この度、この「NARO生育・収量予測ツール①果菜類」に搭載されているトマトの収量予測機能にトマトの美味しさを左右する糖度を制御するための新機能を追加しました。収量のシミュレーション機能に、糖度の予測と制御機能を追加することにより、これまで、収量減少リスクの回避のために高い技術と経験が必要であった高糖度トマトの生産であっても、目標に合わせた糖度と収量の制御が、同時かつ容易に可能となります。具体的には、植物工場等の施設栽培トマトにおいて、糖度の予測情報、目標品質(糖度と障害果発生率3))を達成するために必要となる最適な環境制御の情報をAPIとして提供します(図1)。本機能の提供は、本年3月31日に開始しました。「WAGRI」の利用会員登録(1年間無料、その後有料)と「NARO生育・収量予測ツール①果菜類」のAPI利用を契約された方(利用開始1年は試験利用・開発期間として無料)が利用可能で、本機能に関する追加料金は不要です。

ICTベンダー4)は、このAPIを活用することで、自社の栽培管理システムにトマト品質予測や制御機能を組み込むことができます。また、農業者や法人は、ICTベンダーが提供するシステムやサービスを利用することで、施設栽培トマトの糖度予測や制御を行い、生産量と品質の両方を向上させることができ、収益の向上が期待されます。

図1 トマト品質制御機能の利用イメージ

図1 トマト品質制御機能の利用イメージ

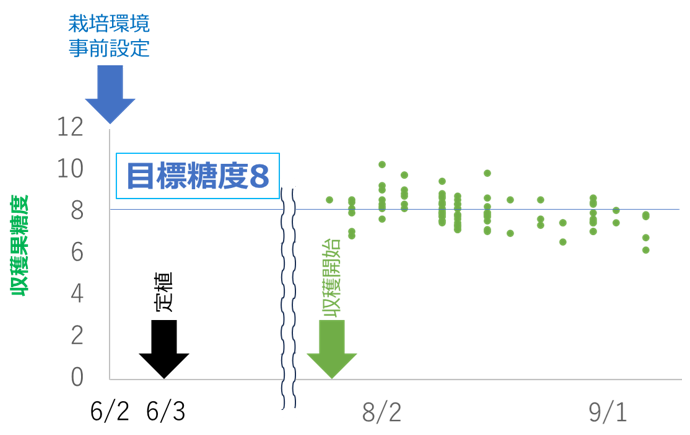

入力が必要なデータは品種、目標糖度と定植日からの栽培環境データです。栽培環境データには気温、湿度、日射量を含みます。これらのデータを入力すると、日々の地下部環境制御の目標値が出力され、目標値に従って栽培することで、目標通りの糖度で障害果発生率の低い安定したトマト生産ができます。

関連情報

予算 : 内閣府総合科学技術・イノベーション会議の戦略的イノベーション創造プログラム(SIP)第1期「収量や成分を自在にコントロールできる太陽光型植物工場」(14533052)、運営費交付金、スマート農業加速化実証プロジェクト

特許 : 特開2023-122061「農作物栽培に関する情報取得方法及びプログラム」

問い合わせ先など

研究推進責任者 :

農研機構 野菜花き研究部門 所長東出 忠桐

研究担当者 :

同 施設生産システム研究領域 研究領域長礒﨑 真英

詳細情報

開発の社会的背景

高糖度トマトは、高単価なブランドトマトとして取引される魅力的な作物ですが、その栽培には多くの課題があります。一般的な大玉トマトの糖度は5度前後ですが、ブランドトマトのような糖度8度以上に高めるには、適切な栽培環境を整えつつ、トマトに適度なストレスを与える必要があります。

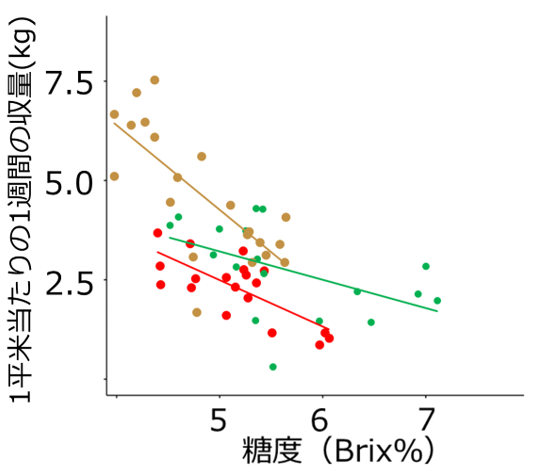

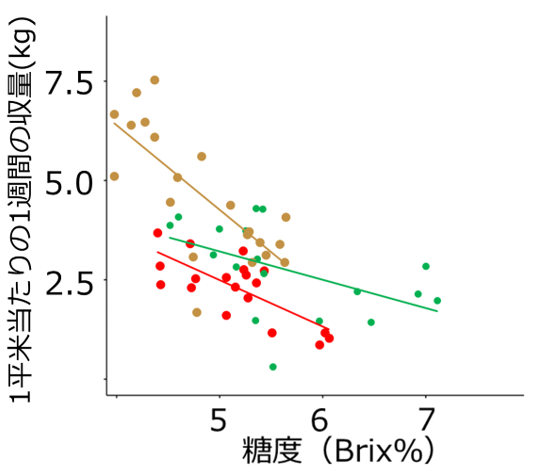

しかし、糖度を高めるためのストレス管理は非常に難しく、適切なバランスを欠くと、糖度は高まるものの、果実が割れたり黒く変色したりする障害果が発生し、可販果が減るリスクがあります。さらに、糖度と収量はトレードオフの関係にあり(図2)、糖度を追求しすぎると生産量が安定しなくなるため、高糖度トマトの栽培は農業経営としてはリスクが高い栽培とされています。

高糖度トマトを安定して栽培するためには、日々の栽培環境を適切にコントロールし、トマトに過度なストレスを与えないよう、栽培環境の変化が果実品質(糖度や障害果発生率)に与える影響を予測しながら、長期的な視点で栽培計画を立てることが重要です。トマト栽培における糖度と収量の両立を可能にするため、未来の環境変化や品質変化を見据えた栽培支援技術の開発が強く求められています。

図2 トマト収量と糖度のトレードオフの関係

図2 トマト収量と糖度のトレードオフの関係

トマトの週間収量とその時の糖度の関係を示します。同一の色が同じ品種のデータです。一般的に同じ品種で高糖度向け栽培を行うと収量が下がります。多くの場合、赤色の品種と同じグラフの傾きで糖度と収量の関係が変化しますが、品種により、糖度が上がりにくく収量が下がりやすいもの(黄土色)や、糖度が上がりやすく収量の落ち込みが少ないもの(緑色)が存在します。

研究の経緯

農業データ連携基盤「WAGRI」は、気象情報や農地データ、生育予測、病害虫診断など、農業に役立つさまざまなデータやプログラムを提供し、それらを活用してもらうことで作物の安定生産や生産性向上を実現することをコンセプトにしています。この基盤を活用するため、農研機構では「NARO生育・収量予測ツール①果菜類」を開発しました。このツールは、トマト、キュウリ、パプリカといった施設栽培の果菜類3品目を対象に、生育予測APIを構築し、「WAGRI」を介して公開しています。

これらの生育予測APIの利用拡大にともない、生産者から「美味しいトマトをたくさん作るため、収量予測だけでなく糖度を予測し、制御する機能を活用したい」という要望が寄せられました。これに応える形で、農研機構は「NARO生育・収量予測ツール①果菜類」の機能強化に取り組み、施設栽培トマトの糖度予測と制御を可能にする新たな機能を追加しました。この強化により、トマトの品質と生産量の両立を目指す栽培技術の実現を支援します。

研究の内容・意義

- トマトの糖度予測・制御機能の特徴

- 本機能を利用するにあたっての留意点

-

トマト品質制御APIを利用するにあたって、品種ごとに計算可能な糖度範囲があります。

-

トマト品質制御APIを栽培に活用していただく際は、最適の栽培環境を実現するために、地下部環境のモニタリングセンサーが必要です。

本機能の利用方法

今後の予定・期待

栽培管理システムを開発・運用するICTベンダーは、トマト品質予測と制御機能を自社システムに組み込むことで、生産者向けに糖度制御を支援するサービスを提供できます。例えば、目標糖度を設定すると、日々の水やりや肥料管理が自動で行われるシステムを開発できるほか、栽培管理の意思決定をサポートするサービスも可能です。さらに、今回の機能は「NARO生育・収量予測ツール①果菜類」の収量予測機能と同じ入力フォーマットで利用できるため、既存のシステムやデータ連携がスムーズに行えます。これにより、ICTベンダーが提供するサービスは、収量予測と品質制御の両方を兼ね備えたものになり、より包括的な栽培支援が可能となります。

農業者や法人は、これらの新たなサービスを活用することで、施設栽培トマトの糖度を事前に予測し、理想的な糖度を実現するための環境制御を効率よく行うことができるようになります。その結果、品質の高いトマトを安定して生産できるようになり、美味しいトマトをたくさん作るという目標に近づくことができます。

これらの技術とサービスの普及は、生産者の方々にとって、日々の作業負担を軽減し、安定した農業経営を実現する大きな助けとなるでしょう。また、ICTを活用した高度な農業が進むことで、国内農業全体の競争力強化や新しい市場機会の創出も期待されます。

用語の解説

- WAGRI

- WAGRI(農業データ連携基盤)とは、農業向けの情報システム間において、データ連携を促進するためのプラットフォームです。農研機構が運用を行っています。

詳しくはこちらのウェブサイトをご覧ください。URL: https://wagri.naro.go.jp/

[ポイントへ戻る]

- API

- APIとはApplication Programming Interfaceの略称であり、ソフトウェア同士がやり取りするためのルールや仕組みです。例えば、スマホの天気予報アプリは天気データを取得するのにAPIを使います。APIにより、アプリは外部のサービスと簡単につながり、必要な情報を自動でやり取りできます。簡単に言うと、APIはアプリやサービスをつなぐ「橋」のような役割を果たします。

[概要へ戻る]

- 障害果発生率

- 障害果発生率とは、トマトの高糖度栽培において、果実が割れたり黒く変色したりする障害果が発生するリスクがあるため、そのリスクを発生率として示します。障害果の個数が、全収穫果の個数の中に占める割合として計算できます。

[概要へ戻る]

- ICTベンダー

- ICTベンダーとは、「情報通信技術(ICT)」に関連する製品やサービスを提供する会社のことです。施設園芸分野では、温室の温度や湿度、二酸化炭素濃度を自動調整する環境制御システムや、栽培データを管理・分析して生産性向上を支援するクラウドサービス、遠隔操作が可能なモニタリング機器などを提供する企業がこれに該当します。

[概要へ戻る]

参考資料